群馬県

| ぐんまけん 群馬県 | |

|---|---|

| 地方 | 関東地方 |

| 団体コード | 10000-5 |

| ISO 3166-2:JP | JP-10 |

| 面積 |

6,362.28km2 |

| 総人口 |

1,951,183人 (推計人口、2018年4月1日) |

| 人口密度 | 307人/km2 |

| 隣接都道府県 | |

| 県の木 | クロマツ |

| 県の花 | レンゲツツジ |

| 県の鳥 | ヤマドリ |

| 県の魚 県の歌 県民の日 マスコット |

アユ 群馬県の歌 10月28日 ぐんまちゃん |

| 群馬県庁 | |

| 所在地 |

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号 北緯36度23分26.4秒東経139度3分37.6秒 群馬県庁 |

| 外部リンク | 群馬県 |

| |

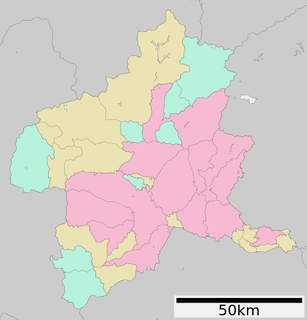

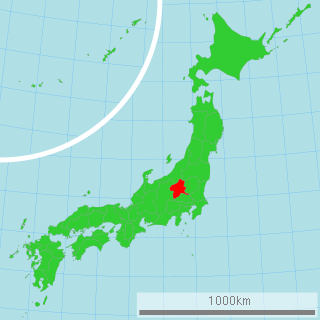

群馬県(ぐんまけん)は、日本の都道府県の一つ。関東地方の北西部に位置する。県庁所在地は前橋市。

米麦栽培・養蚕・繊維工業などの伝統産業に加え、畜産・野菜栽培・機械工業が盛んで、県北西部は温泉・保養地であるとともに、利根川上流ダム群による電力・上水道供給地となっている。県南東部は都市化が進み、首都圏整備法の都市開発区域に指定され、工業地域を形成している。

Contents

概要

群馬県は日本列島の内陸東部に位置し、関東地方の北西部を占める。利根川の上流域であり県南東部に関東平野、県西部・北部に山地を有し、この山嶺によって日本海側の会津・信越地方と分けられる。海洋国家である日本において、内陸部に位置する数少ない県である。

2015年(平成27年)国勢調査による群馬県の人口は197万3115人で、47都道府県中第19位。2015年(平成27年)全国都道府県市区町村別面積調による県面積は、6362.28km2で、47都道府県中、第21位である。2008年(平成20年)度の県内総生産は7兆2216億円であり、世界の過半数の国の国内総生産(GDP) より大きな規模を有している[1]。日本国内で比較すると、47都道府県の中で22位である。一人当たり県民所得は268.9万円である。

名称

上代においては「毛野国」(毛の国)を形成し、これを上下に分かち「上毛野国(かみつけぬのくに)」とされ、のちに上野国となる。現在の県域はほぼ上野国と一致し、今でも異称として「上州(じょうしゅう)」「上毛(じょうもう、かみつけ)」を用いることがある。

郷土の風物・人物を詠んだ「上毛かるた」は広く県民に親しまれている。上毛かるたでは毛野国を「しのぶ毛の国二子塚」と詠んでおり、多くの古墳が築かれた古代毛野地域は、東国における有力な文化圏を形成したと考えられている。

県名は、前橋が属していた群馬郡から採用された。群馬郡は元は「くるまのこおり」と言い、藤原京木簡では「車」の一字で表記されていたが、奈良時代の初めに全国の郡や郷の名を二文字の好字で表記することとなり「群馬」と書くようになった(群馬郡#歴史も参照)。群馬は「馬が群れる」という意味であり、貴重な馬が群れている豊かな土地であった[2][3]。この地方が古くから馬に関係あったことはよく知られている。

県民性

群馬県民の気質は、古典的な類型として、口調が荒く短気で熱しやすく冷めやすいが、正直で人情味にあふれ、義侠心が厚く陽気で楽天的であることがあげられる。内村鑑三は上州人を正直で剛毅朴訥の至誠の人と評している[4]。上毛かるたに「雷と空風 義理人情」という札があり、こうした上州人気質は、雷やからっ風に代表される激しい気象条件によって形成されたものであると説明される。近年は過疎化の進展によりこうした特質は薄らいでいるが、両毛地域の民謡である八木節音頭にみられる明るさと威勢のよさは、上州の風土と人を端的に象徴しているといえる。

からっ風と雷に次いで、「かかあ天下」が上州名物として知られる。かかあ天下の由来としては、養蚕・製糸・織物といった絹産業による女性の経済力の高さがあったと考えられる。2014年(平成26年)に、富岡市の富岡製糸場など4件が「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録。2015年(平成27年)には、桐生市の桐生織物会館旧館など12件が「かかあ天下 ―ぐんまの絹物語―」の名で日本遺産に認定された。また、群馬県は一世帯当たりの自動車保有台数、女性の運転免許保有数が日本一多い。

マスコット

県のマスコットは、馬の姿をした「ぐんまちゃん」で、初代と二代目がいる。

初代ぐんまちゃんは、馬場のぼるのデザインによるもので、1983年(昭和58年)に群馬県で開催された第38回国民体育大会(あかぎ国体)のマスコットキャラクターとして登場した。

二代目ぐんまちゃんは、「ゆうまちゃん」の名で、1994年(平成6年)に群馬県で開催された第3回全国知的障害者スポーツ大会(ゆうあいピック)のマスコットキャラクターとして登場した。 2008年(平成20年)7月、東京都中央区銀座に群馬県のアンテナショップである「ぐんま総合情報センター(通称:ぐんまちゃん家)」が開設され、「ゆうまちゃん」が「ぐんまちゃん」を襲名し「二代目ぐんまちゃん」となった。

銀座5丁目にあったぐんまちゃん家は、2018年(平成30年)3月の賃貸契約の満了に伴い [5] 銀座7丁目に移転し、同年6月にリニューアルオープンした [6] [7] [8] [9] [10] [11]。

魅力度

ブランド総合研究所が実施した「地域ブランド調査」では、群馬県の魅力度は47都道府県の中で40位台を推移している。都道府県別集計が始まった2009年(平成21年)以来、2017年(平成29年)まで9回の調査で、最下位を含めワースト3入りを5回経験している[12]。

| 地域ブランド調査 群馬県の順位推移 | |

|---|---|

| 2009年(平成21年) | 45位[13] |

| 2010年(平成22年) | 41位[14] |

| 2011年(平成23年) | 44位[15] |

| 2012年(平成24年) | 47位[16] |

| 2013年(平成25年) | 44位[17] |

| 2014年(平成26年) | 46位[18] |

| 2015年(平成27年) | 45位[19] |

| 2016年(平成28年) | 45位[20] |

| 2017年(平成29年) | 41位[21] |

都道府県単位での評価は高くないが、市町村単位では前橋・高崎・桐生・太田の4市が以下の指標で高評価を得ている[22]。

地理・地域

位置

関東の西北部に位置し、南は埼玉県、西は長野県、北は新潟県・福島県、東は栃木県に囲まれた内陸県である。群馬県と福島県の県境地域は、自然環境保護のため自家用車の乗り入れが規制された尾瀬国立公園となっており、車両による往来ができない[23]。

県の形が羽を広げた鶴のように見えるため、上毛かるたでは「つる舞う形の群馬県」という札がある。そのため、群馬県人は地域をさすのに鶴の一部に見立てた表現を用いることがある。群馬県の広報番組では、県最東端の板倉町を「鶴のくちばし」[24]、県東南部に位置する館林市は、市の位置を「鶴の頭の部分」であると説明している[25]。

自然公園

地勢

県域東南部は関東平野となっており、県の人口の7割ほどが集中している。県内の地域ごとに拠点都市が分散していることから明確な首位都市が存在しない。県域南部は中毛・西毛・東毛の三地域に区分される。県中央部にあたる中毛地域は、県庁所在地・前橋市や、銘仙の産地・伊勢崎市がある。県西部の西毛地域は、首都圏と信越地域を結ぶ交通の要衝・高崎市がある。前橋市と高崎市周辺は両翼都市として県の中心地域となっている。 県東部の東毛地域は、織物業が盛んで織都と称される桐生市、SUBARU(スバル)の所在地で自動車産業を中心とする工業都市・太田市がある。

県域西部から北部にかけて関東山地・三国山脈などの山地が連なり、長野県との県境にある浅間山を始め、新潟県との県境に近い谷川岳、赤城山・榛名山・妙義山の上毛三山がある。県域北部の北毛地域にあたる標高の高い山岳地帯では豪雪地帯に指定されることが多く、スキー場も多い。浅間山や草津白根山は活動度が高い活火山であり、国際的な観光地草津温泉を始め伊香保温泉・水上温泉・四万温泉・万座温泉など温泉地が豊富である。

大水上山を水源とする利根川は、吾妻川・神流川・渡良瀬川など県内の諸河川を集め、東流して太平洋及び東京湾に注ぐ。分水嶺を挟んだ県域である信濃川流域の野反湖と阿賀野川流域の尾瀬の水は日本海へ注ぎ、関東地方で日本海側河川の集水域になっているのは群馬県だけである。また、利根川流域の一つ鏑川の源流は長野県佐久市となり長野県域を源流に持つ。

- 日本、関東地方

- 隣接都道府県:新潟県 - 埼玉県 - 長野県 - 栃木県 - 福島県

- 平野・盆地

- 山岳・丘陵ファイル:AsamaYamaS.jpg上空から見た浅間山

- 河川

- 利根川

- 楢俣川、湯ノ小屋沢川、湯檜曽川、谷川、阿能川、赤谷川、四釜川、薄根川、発知川

- 片品川、塗川、泙川、根利川、赤城川、白沢川

- 沼尾川、栗の木川、天竜川

- 吾妻川、万座川、熊川、白砂川、温川、四万川、名久田川、沼尾川

- 平沢川、木曽川、牛王川、橘川、滝の沢川、吉岡川、牛王頭川

- 烏川、長井川、相間川、榛名川、滑川、榛名白川、車川、里見川

- 碓氷川、入山川、霧積川、九十九川、増田川、後閑川、秋間川、柳瀬川、岩井川

- 鏑川、南牧川、雄川、高田川、丹生川、星川、鮎川

- 井野川、唐沢川、天王川、染谷川

- 神流川、黒川、東福寺川、間物沢川、塩沢川、気奈沢川、飯島川、三波川、三名川、笹川

- 広瀬川、桃ノ木川、赤城白川、荒砥川、神沢川、粕川、蕨沢川、鏑木川

- 早川、石田川、蛇川、八瀬川、休泊川

- 渡良瀬川

- 信濃川 - 本流は県内を流れていない

- 利根川

- 湖沼 利水施設 - 尾瀬沼、矢木沢ダム、渡良瀬遊水地、野反湖、群馬用水

気候

日本の気候区分では北毛が日本海側気候、吾妻郡と西毛が中央高地式気候、中毛と東毛が太平洋側気候であり、標高差も大きいため他の関東地方の都県と比較して気候差が大きい。気象庁観測所の観測値に基づくと、ケッペンの気候区分では、前橋、高崎、中之条、下仁田、神流、桐生などの県下主要都市を含む中南部地域の大部分が温帯夏雨気候に類される。このほか、みなかみ町藤原において西岸海洋性気候、沼田とみなかみ町幸地、館林において温暖湿潤気候、草津と嬬恋村田代において亜寒帯湿潤気候が見られる。

夏

南北で気候の差が大きく、夏は前橋、伊勢崎、館林などを中心とした南部では熊谷など埼玉県北部と同様、赤城山や秩父山地からのフェーン現象と東京都心のヒートアイランド現象によって発せられた熱風の影響で猛暑日に達することがよくあり、40度前後まで上がることもあるなど日本でも有数の酷暑地帯となる。特に前橋市や伊勢崎市では前述のヒートアイランド現象やフェーン現象が顕著に現れ、日没後も気温が下がりにくい状態が続く。館林市では2010年から3年連続で猛暑日の年間日数の国内最多を記録している。対して北部は気温が低く、上がっても30°Cを少し越える程度。特に標高1000mを超える草津などは真夏日はおろか、夏日が観測されることさえ少ないほど冷涼であるなど、県内でも地域によって極端な差がみられる。また、南部ではこの高温の影響により雷が多く上州名物として全国的に知られており[26]、また雷雲が北部山岳地から太平洋に抜ける通り道となっていることから、かみなり銀座とも呼ばれる。

冬

冬は南部では他地域の関東平野と同様に乾燥した晴れの日が多く雪は少ないが、風が強い(赤城おろし)。気温は晴れれば10°Cを越えることも多いが、関東地方の中では寒気の影響を受けやすいため日中でも晴れても5度前後までしか上がらないこともある。また、内陸にあるため冬日は比較的多いが、季節風が強いために、隣接する栃木県及びその東隣の茨城県に比べると朝晩の冷え込みは緩やかであり、1月の最低平均気温は前橋が-0.8°C、伊勢崎が-0.6°Cと高く、南関東のさいたま市(-1.5°C)、多摩地方の府中市(-0.9°C)、房総の佐倉(-2.0°C)よりも高く最低気温が下がりにくい。真冬日はほとんどない。ただし、前述したとおり季節風が強いため、実際の気温よりも低く感じられることが多い。北部は日本海からの雪雲の影響で雪が多く(みなかみ町藤原では2006年1月26日に301cmの積雪深を観測)、豪雪地帯(片品村は関東地方唯一の特別豪雪地帯)に指定されている地域が多い。気温も南部と比較すると夏同様に低く、冬日はほぼ毎日、真冬日もよく観測される。また、標高が1000mを超える北東部の尾瀬周辺と西部の嬬恋村や長野原町の北軽井沢などは特に、冷え込みが厳しく、放射冷却により時にマイナス20度以下まで冷え込むことがあるほどであるが、みなかみ町などの北部と違って西部の高原地帯は比較的降雪量は少ない。

年間平均気温・降水量

年平均気温は南部(前橋)で14.6°C、北部(沼田)で11.6°Cであり、最も高いのは伊勢崎で15.3°C、最も低いのは嬬恋村田代で7.2°Cである。内陸にあるため、南北ともに一日の気温差が大きい。年間の降水量は南部では1,200mm前後の地点が多い。北部は1,100mm - 1,700mm程度で、南部と比べると地域差が大きい。

| 平年値 (月単位) |

北部 | 南部 | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北毛 | 吾妻 | 中毛 | 西毛 | 東毛 | ||||||||||||||

| 沼田 | みなかみ町 | 片品 | 中之条 | 草津 | 嬬恋村 田代 |

前橋 | 伊勢崎 | 高崎市 | 藤岡 | 下仁田町 西野牧 |

神流 | 桐生市 | 館林 | |||||

| 藤原 | 幸知 | 上里見町 | 榛名山 | 広沢町 | 黒保根町 | |||||||||||||

| 平均 気温 (°C) |

最暖月 | 24.3 (8月) |

21.5 (8月) |

22.8 (8月) |

- | 24.4 (8月) |

19.5 (8月) |

19.5 (8月) |

26.4 (8月) |

27.1 (8月) |

25.5 (8月) |

- | - | 23.9 (8月) |

23.8 (8月) |

26.0 (8月) |

- | 26.9 (8月) |

| 最寒月 | -0.3 (1月) |

-2.7 (1月) |

-1.3 (1月) |

- | 0.2 (1月) |

-4.2 (1月) |

-4.6 (2月) |

3.5 (1月) |

4.1 (1月) |

2.4 (1月) |

- | - | 1.0 (1月) |

0.6 (1月) |

3.2 (1月) |

- | 3.7 (1月) | |

| 降水量 (mm) |

最多月 | 169.5 (9月) |

228.4 (1月) |

206.0 (8月) |

175.6 (9月) |

215.2 (8月) |

265.2 (7月) |

232.3 (9月) |

220.6 (9月) |

203.0 (7月) |

240.1 (8月) |

442.2 (8月) |

196.2 (9月) |

215.8 (9月) |

225.6 (9月) |

196.7 (9月) |

246.1 (8月) |

171.8 (9月) |

| 最少月 | 36.7 (12月) |

93.2 (4月) |

93.4 (11月) |

54.7 (12月) |

28.3 (12月) |

54.7 (12月) |

42.6 (12月) |

23.1 (12月) |

19.7 (2月) |

22.0 (12月) |

30.4 (12月) |

22.6 (12月) |

19.4 (12月) |

22.2 (12月) |

27.5 (12月) |

27.3 (1月) |

32.4 (12月) | |

| 降水 日数 (日) |

最多月 | 15.4 (7月) |

22.5 (1月) |

19.3 (1月) |

15.7 (7月) |

15.7 (7月) |

18.5 (7月) |

16.4 (7月) |

14.9 (7月) |

14.8 (7月) |

16.9 (7月) |

19.0 (7月) |

14.0 (7月) |

16.5 (7月) |

15.3 (7月) |

15.4 (7月) |

17.0 (7月) |

13.2 (7月) |

| 最少月 | 6.4 (12月) |

12.9 (5月) |

12.5 (4月、5月) |

8.1 (11月) |

4.7 (1月、12月) |

9.0 (11月) |

7.3 (12月) |

2.8 (12月) |

3.3 (1月) |

3.4 (12月) |

4.9 (12月) |

2.8 (12月) |

3.9 (1月、12月) |

3.1 (12月) |

3.2 (12月) |

3.7 (12月) |

3.2 (12月) | |

地域

地域区分

群馬県庁による5地域区分。2005年(平成17年)度から2014年(平成26年)度まで設置されていた5つの県民局の管轄区域に相当する。

- 中部地域(前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡)

- 西部地域(高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡)

- 東部地域(桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡)

- 利根沼田地域(沼田市、利根郡)

- 吾妻地域(吾妻郡)

元々は以下の4地域で構成されている。地方裁判所や地方検察庁の管轄では、吾妻地区は本庁に、東毛は桐生地区と太田地区に分けられ、前橋・高崎・桐生・太田・沼田の5地域区分となる。

- 中毛地域(前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡)

- 西毛地域(高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡)

- 東毛地域(桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡)

- 北毛地域(沼田市、利根郡、吾妻郡)

以下は広域市町村圏などによる10地域区分である。高崎と安中、太田と邑楽館林は同一の広域市町村圏を構成している。税務署の管轄では、渋川地区と安中地区は高崎税務署の管内に、太田地区は館林税務署の管内に含まれ、前橋・高崎・桐生・伊勢崎・沼田・館林・藤岡・富岡・中之条の9地域区分となる。

- 前橋地区(前橋市)

- 伊勢崎地区(伊勢崎市、佐波郡)

- 渋川地区(渋川市、北群馬郡)

- 高崎・安中地区(高崎市、安中市)

- 藤岡地区(藤岡市、多野郡)

- 富岡地区(富岡市、甘楽郡)

- 沼田地区(沼田市、利根郡)

- 吾妻地区(吾妻郡)

- 桐生地区(桐生市、みどり市)

- 太田・館林地区(太田市、館林市、邑楽郡)

以下は昭和前期に設置されていた地方事務所による10地域区分である。

- 勢多地区(前橋市、勢多郡)

- 群馬地区(高崎市、群馬郡)

- 多野地区(多野郡)

- 北甘楽地区(北甘楽郡)

- 碓氷地区(碓氷郡)

- 吾妻地区(吾妻郡)

- 利根地区(利根郡)

- 佐波地区(伊勢崎市、佐波郡)

- 新田山田地区(桐生市、新田郡、山田郡)

- 邑楽地区(邑楽郡)

以下は二次医療圏・土木事務所による12地域区分である。警察署の管轄では、前橋地区は前橋・前橋東に、吾妻地区は吾妻・長野原に、館林地区は館林・大泉に分けられ、前橋・前橋東・伊勢崎・渋川・高崎・藤岡・富岡・安中・沼田・吾妻・長野原・桐生・太田・館林・大泉の15地域区分となる。

- 前橋地区(前橋市)

- 伊勢崎地区(伊勢崎市、佐波郡)

- 渋川地区(渋川市、北群馬郡)

- 高崎地区(高崎市)

- 藤岡地区(藤岡市、多野郡)

- 富岡地区(富岡市、甘楽郡)

- 安中地区(安中市)

- 沼田地区(沼田市、利根郡)

- 吾妻地区(吾妻郡)

- 桐生地区(桐生市、みどり市)

- 太田地区(太田市)

- 館林地区(館林市、邑楽郡)

以下は郡市による12地域区分である。1949年(昭和24年)10月1日の北群馬郡設置以後、平成の大合併による郡市の再編まで用いられた。

- 勢多・前橋地区

- 佐波・伊勢崎地区

- 北群馬・渋川地区

- 群馬・高崎地区

- 多野・藤岡地区

- 甘楽・富岡地区

- 碓氷・安中地区

- 利根・沼田地区

- 吾妻地区

- 山田・桐生地区

- 新田・太田地区

- 邑楽・館林地区

地域区分対照表

| 四区分 | 五区分 | 十区分 | 十二区分 | 市郡町村 |

|---|---|---|---|---|

| 中毛 | 中部 | 前橋 | 前橋 | 前橋市 |

| 伊勢崎 | 伊勢崎 | 伊勢崎市、佐波郡(玉村町) | ||

| 渋川 | 渋川 | 渋川市、北群馬郡(榛東村、吉岡町) | ||

| 西毛 | 西部 | 高崎・安中 | 高崎 | 高崎市 |

| 安中 | 安中市 | |||

| 藤岡 | 藤岡 | 藤岡市、多野郡(上野村、神流町) | ||

| 富岡 | 富岡 | 富岡市、甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町) | ||

| 北毛 | 利根 | 沼田 | 沼田 | 沼田市、利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町) |

| 吾妻 | 中之条 | 中之条 | 吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町) | |

| 東毛 | 東部 | 桐生 | 桐生 | 桐生市、みどり市 |

| 太田・館林 | 太田 | 太田市 | ||

| 館林 | 館林市、邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町) |

市町村

群馬県には、35の市町村がある。以下、12市7郡15町8村を記載する。市制施行が可能な町はなし、町制施行が可能な村は榛東村の1村。「町」「村」の読み方はそれぞれすべて「まち」「むら」。

人口は2018年4月1日現在。県庁所在地の前橋市が約33万人、隣接する高崎市が約37万人であり、実質的に双子都市となっているが、行政面では別々の地域とされることがほとんどである。岡山県の岡山市と倉敷市、埼玉県の旧浦和市と旧大宮市(現・さいたま市)の関係に似ている。

中毛地域

中毛地域は、群馬県中南部を占める地域である。3市2郡2町1村がある。西毛・北毛・東毛、埼玉県大里・児玉の各地域と接する。前橋市・伊勢崎市・玉村町が、前橋・高崎地方拠点都市地域の一部に含まれ、前橋市が西毛の高崎市とともに地域の中心都市に指定されている。

- 市

- 県中部の中心都市。県庁所在地。中核市。もと前橋藩の城下町。製糸業の中心地として栄え、明治期に前橋製糸所が置かれた。市域の中心を利根川とその分流である広瀬川が流れる。市街地は利根川の両岸に広がり、利根川東岸に群馬県庁・両毛線前橋駅・上毛電鉄中央前橋駅、西岸に上越線新前橋駅・上野総社神社がある。市の東北部に赤城山・赤城神社がある。人口は334,299人で県内第2位。1892年(明治25年)4月1日、東群馬郡前橋町が県内で初めて市制施行。2004年(平成16年)12月5日、勢多郡大胡町・宮城村・粕川村を、2009年(平成21年)5月5日に富士見村を編入した。養豚・花卉の栽培が盛んで、豚カツ・ソースかつ丼など豚肉料理が名物。バラの生産量が高いことから、前橋市の花としてバラが制定されており、ぐんまフラワーパークや敷島公園にバラ園がある。

- 北群馬郡

- 佐波郡

西毛地域

西毛地域は、群馬県西南部を占める地域である。4市2郡3町2村がある。吾妻・中毛、埼玉県秩父・児玉、長野県東信地方と接する。高崎市・藤岡市が、前橋・高崎地方拠点都市地域の一部に含まれ、高崎市が中毛の前橋市とともに地域の中心都市に指定されている。

- 市

- 県西部の中心地。中核市。中山道の宿場町・高崎藩の城下町。関東地方と信越地方を結ぶ交通の要地で、高崎線・信越線・上越線・新幹線・上信電鉄や、関越道・北関東道など複数の路線が通じる。中心市街地は烏川東北岸の高崎駅西口周辺に広がり、烏川西南岸に巨大仏・高崎白衣大観音、碓氷川南岸に「高崎だるま市」で知られる少林山達磨寺がある。西北部の榛名地区に榛名山・榛名神社があり、榛名山麓では梅・梨の生産が盛ん。人口は369,149人で県内最大。1900年(明治33年)4月1日、群馬郡高崎町が県内2番目・西毛で初めて市制施行。2006年(平成18年)1月23日に、群馬郡倉渕村・箕郷町・群馬町・多野郡新町を編入。2006年(平成18年)10月1日に群馬郡榛名町を編入したことで、前橋市の人口を上回り、県内最大の人口を有する市となった。2009年(平成21年)6月1日、多野郡吉井町を編入。

- 県西南部の市。藤岡瓦・三波石の産地。市の中心地は神流川の西岸、八高線群馬藤岡駅の西側一帯に広がる。関越自動車道と上信越自動車道が接続する藤岡JCTや、藤岡IC・藤岡PA・道の駅ららん藤岡がある。市南部にある養蚕教育機関の高山社跡は、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産である。人口は64,323人。1954年(昭和29年)4月1日、多野郡藤岡町・神流村・小野村・美土里村・美九里村が合併して成立。2006年(平成18年)1月1日、多野郡鬼石町(おにしまち)を編入。南部の三波川地区には桜の名所の桜山、神流川上流の景勝地・三波石峡がある。

- 多野郡

- 甘楽郡

北毛地域

北毛地域は、群馬県北部を占める地域である。1市2郡5町5村がある。西毛・中毛・東毛、栃木県上都賀、福島県会津、新潟県中越、長野県北信・東信地方と接する。

- 市

- 吾妻郡

- 吾妻郡の中心地。市街地は吾妻川北岸の吾妻線中之条駅付近に広がる。四万川上流部に四万温泉、上沢渡川上流部に沢渡温泉がある。町西部の白砂川東岸にある六合赤岩地区の養蚕集落は重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。西北部の入山地区に野反ダムがある。人口は16,034人で、吾妻郡の町村で最大。1955年(昭和30年)4月1日、初代中之条町・沢田村・伊参村・名久田村が合併して成立。2010年(平成22年)3月28日に六合村(くにむら)を編入。

- 吾妻郡西部の中心地。中心市街の長野原は吾妻川の北岸、白砂川との合流点西部に位置しており、白砂川東岸に吾妻線の長野原草津口駅がある。町の東北部にある川原湯温泉は八ッ場ダムの建設に伴い高台に移転した。南部に浅間牧場、別荘地として知られる北軽井沢がある。人口は5,278人。1889年(明治22年)4月1日、町制施行。

- 吾妻郡西端の村で、県の最西端に位置する。キャベツの産地として知られる。吾妻線の万座・鹿沢口駅がある。村の北部に万座温泉、西南部に鹿沢温泉、南部に浅間山・浅間火山博物館がある。人口は9,279人。1889年(明治22年)4月1日、村制施行。

- 吾妻郡西部の町。草津温泉の所在地。民謡「草津節」で知られる。町の中心地は草津白根山の東斜面中腹にあり、湯畑周辺に温泉街が広がる。湯の花・温泉饅頭が名物。人口は6,357人。1900年(明治33年)7月1日、草津村の一部(草津・前口)が分立して町制施行。

- 利根郡

- 利根郡中部の村。利根川の支流・薄根川流域を占め、北に武尊山がそびえる。道の駅川場田園プラザがある。人口は3,561人。1889年(明治22年)4月1日、村制施行。

東毛地域

東毛地域は、群馬県東南部を占める地域である。4市1郡5町がある。中毛・利根沼田、栃木県上都賀・下都賀・安足、埼玉県北埼玉・大里の各地域と接する。全域が東毛地方拠点都市地域に含まれ、桐生市・太田市・館林市が地域の中心都市に指定されている。

- 市

- 県東部の中心地。古くから絹織物を産する機業都市。桐生織をはじめとする繊維産業が盛んであるため「織都」と称される。市街地は渡良瀬川の両岸に広がり、日本遺産の白滝神社や桐生織物会館旧館など絹産業に関する文化財が集積している。渡良瀬川と桐生川に囲まれた旧市街地中心部には鋸屋根の織物工場や蔵造の商家など歴史的建築物が多く残り、旧市街地北部の本町・天神町一帯が「桐生新町」の名で重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。渡良瀬川東北岸に両毛線・わたらせ渓谷鐵道桐生駅、上毛電鉄西桐生駅、桐生天満宮、美和神社が、渡良瀬川西南岸に東武桐生線新桐生駅、賀茂神社がある。シイタケ、うどん、ソースかつ丼が名物。人口は110,548人で県内第5位。1921年(大正10年)3月1日、山田郡桐生町が県内3番目・東毛で初めて市制施行。2005年(平成17年)6月13日に勢多郡新里村、黒保根村を編入。

- 県東南部の中心地。施行時特例市。「子育て呑竜」として知られる大光院の門前町。日光例幣使街道の宿場町。大正期に設立された中島飛行機の流れをくむSUBARU(スバル)の企業城下町であり、自動車産業を主とする工業都市である。市街地は金山の南麓、東武鉄道太田駅北口周辺に広がる。市街地東北部のスバル町にSUBARU群馬製作所本工場が立地。太田駅南口の南一番街は歓楽街として知られる。南部に利根川、東北部に渡良瀬川が流れる。太田焼きそば、尾島のヤマトイモ、藪塚のスイカが名物。人口は221,637人で、県内第3位。1940年(昭和15年)4月1日、新田郡太田町(初代)・九合村・沢野村・山田郡韮川村が合併して太田町(二代目)が成立。1943年(昭和18年)11月1日、太田町が鳥之郷村を編入。1948年(昭和23年)5月3日、市制施行。 2005年(平成17年)3月28日、新田郡尾島町・新田町・藪塚本町と合併。

- 邑楽郡

- 邑楽郡東部の町で、県の東端に位置する。キュウリの生産が盛ん。町の中部に板倉川、南に利根川・谷田川、北に渡良瀬川が流れ、東は渡良瀬遊水地に接する。町の中心部に板倉雷電神社があり、ナマズ料理が名物。雷電神社・渡良瀬遊水地付近は「利根川・渡良瀬川合流域の水場景観」の名で重要文化的景観に選定されている。1955年(昭和30年)2月1日に西谷田村・海老瀬村・大箇野村・伊奈良村が合併して成立。町東部に板倉ニュータウンが開発され、1997年(平成9年)3月25日に東武日光線板倉東洋大前駅が開業。東洋大学板倉キャンパスが開設された。人口は14,509人。

- 邑楽郡南部の町。梨の産地。町の南端に利根川、北端に谷田川が流れる。東武伊勢崎線の川俣駅があり、群馬県内では都心に最も近く東京の通勤圏となっている。1955年(昭和30年)3月1日、佐貫村・梅島村・千江田村が合併して、明和村が成立。1998年(平成10年)10月1日、町制施行。人口は10,982人。

- 邑楽郡西南部の町。町中部の赤岩には、利根川対岸の埼玉県熊谷市葛和田に至る赤岩渡船がある。1955年(昭和30年)3月31日に富永村・永楽村・長柄村が合併して千代田村が成立。1956年(昭和31年)9月30日に旧長柄村域が千代田村から分離して中島村に編入。1982年(昭和57年)4月1日に町制施行。人口は11,115人。

都市圏

- 都市雇用圏(10% 通勤圏)の変遷

| 1980年 昭和55年 |

1990年 平成2年 |

1995年 平成7年 |

2000年 平成12年 |

2005年 平成17年 |

2010年 平成22年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 前橋 都市圏 34万1331人 |

前橋 都市圏 44万9543人 |

前橋 都市圏 45万5681人 |

前橋 都市圏 45万8996人 |

前橋 都市圏 46万2923人 |

前橋 都市圏 145万3528人 |

| 渋川 都市圏 7万7891人 | |||||

| 高崎 都市圏 45万7317人 |

高崎 都市圏 50万6006人 |

高崎 都市圏 52万4792人 |

高崎 都市圏 53万2271人 |

高崎 都市圏 53万5554人 | |

| 桐生 都市圏 20万5240人 |

桐生 都市圏 19万2286人 |

桐生 都市圏 18万9176人 |

桐生 都市圏 18万5540人 |

桐生 都市圏 18万0152人 | |

| 伊勢崎 都市圏 15万9064人 |

伊勢崎 都市圏 17万5206人 |

伊勢崎 都市圏 18万4394人 |

伊勢崎 都市圏 19万4232人 |

伊勢崎 都市圏 20万2447人 | |

| 富岡 都市圏 8万8256人 |

富岡 都市圏 8万6671人 |

富岡 都市圏 8万5011人 |

富岡 都市圏 8万3570人 |

富岡 都市圏 8万1151人 | |

| 太田 都市圏 16万1945人 |

太田 都市圏 27万3994人 |

太田 都市圏 28万3861人 |

太田 都市圏 28万8046人 |

太田 都市圏 45万3513人 |

太田 都市圏 44万9748人 |

| 大泉 都市圏 6万3829人 | |||||

| 足利 都市圏 16万5753人 |

足利 都市圏 16万7615人 |

足利 都市圏 16万5588人 |

足利 都市圏 16万3066人 | ||

| 館林 都市圏 9万6083人 |

館林 都市圏 10万2533人 |

館林 都市圏 10万3645人 |

館林 都市圏 10万6033人 |

館林 都市圏 10万6645人 |

館林 都市圏 10万5523人 |

| 沼田 都市圏 7万3351人 |

沼田 都市圏 7万3555人 |

沼田 都市圏 8万2213人 |

沼田 都市圏 8万6121人 |

沼田 都市圏 9万3927人 |

沼田 都市圏 8万9032人 |

市外局番・単位料金区域

群馬県内には、7つの市外局番と、10の単位料金区域(MA)が存在する。

| 市外局番 | MA | 番号区画 | |

|---|---|---|---|

| コード | 番号区画名 | ||

| 027 | 前橋 | 185 | 前橋市 |

| 高崎 | 186 | 高崎市(新町を除く)、安中市 | |

| 0270 | 伊勢崎 | 184 | 伊勢崎市、佐波郡 |

| 0274 | 富岡 | 187 | 富岡市、甘楽郡 |

| 藤岡 | 188 | 高崎市(新町)、藤岡市、多野郡、埼玉県児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納、渡瀬) | |

| 0276 | 太田 | 189 | 太田市(市場町、大久保町、大原町、藪塚町、山之神町、寄合町、六千石町を除く)、館林市、邑楽郡、埼玉県熊谷市(妻沼小島) |

| 0277 | 桐生 | 190 | 桐生市、太田市(大久保町、大原町、藪塚町、山之神町、寄合町、六千石町)、みどり市 |

| 0278 | 沼田 | 191 | 沼田市、利根郡 |

| 0279 | 渋川 | 192 | 渋川市、北群馬郡、吾妻郡(中之条町(赤岩、入山、太子、小雨、生須、日影を除く)、高山村、東吾妻町) |

| 長野原 | 193 | 吾妻郡(長野原町、嬬恋村、草津町、中之条町(赤岩、入山、太子、小雨、生須、日影)) | |

※太田市の市場町は足利MAに含まれる。

気象注意報・警報の細分区域

| 一次細分 | 二次細分 | 市郡 |

|---|---|---|

| 北部 | 利根・沼田地域 | 沼田市・利根郡 |

| 吾妻地域 | 吾妻郡 | |

| 南部 | 前橋・桐生地域 | 前橋市・桐生市・渋川市・みどり市・北群馬郡 |

| 伊勢崎・太田地域 | 伊勢崎市・太田市・館林市・佐波郡・邑楽郡 | |

| 高崎・藤岡地域 | 高崎市・藤岡市・富岡市・安中市・多野郡・甘楽郡 |

市町村合併

旧5市

- 昭和の大合併(1954年(昭和29年))前から市制施行していた前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市の総称。いずれも平野部に位置する都市である。

- 人口は高崎市の約37万人を筆頭に、前橋市約34万人、太田市約22万人、伊勢崎市約21万人、桐生市約12万人と続く。前橋市・高崎市は中核市、伊勢崎市・太田市は施行時特例市に指定されている。

- 上毛かるたの役札「五市札」(お/か/め/き/け)になっており、団体戦の場合「五市札」を揃えると、20点が加算される。

- 「お」 - 太田市 - 「太田金山子育呑龍(こそだてどんりゅう)」

- 「か」 - 高崎市 - 「関東と信越つなぐ高崎市」

- 「め」 - 伊勢崎市 - 「銘仙織出す伊勢崎市」

- 「き」 - 桐生市 - 「桐生は日本の機どころ」

- 「け」 - 前橋市 - 「県都前橋生糸の市」

- 全日本実業団対抗駅伝大会では、中継所のある上記5市のほか、佐波郡玉村町、みどり市を通過する。

- 前橋市(群馬県庁、公田中継所)

- 高崎市(高崎中継所)

- 佐波郡玉村町

- 伊勢崎市(伊勢崎中継所、赤堀中継所)

- 太田市(太田中継所)※尾島中継所は廃止されたが、通過はする。

- 桐生市(桐生中継所)

- みどり市(笠懸地区)

新5市

- 1954年(昭和29年)4月1日 昭和の大合併により一斉に市制施行した沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市の総称。

昭和以前の合併

群馬県の廃止市町村一覧を参照のこと

平成の大合併

歴史

先史

旧石器時代 - 1979年(昭和54年)に国の史跡に指定された岩宿遺跡を始め旧石器時代の遺跡が多い。現在では、150以上の遺跡が発見されている。そのなかの一つ、2千数百年前の下触牛伏(しもふれうしぶせ)遺跡(伊勢崎市)は大規模な集落であり、出土した石器・石材は2000点余りに上った。武井遺跡(桐生市新里町武井)からは10万点余りの槍先尖頭器を中心とする石器やこぶし大の石[27]が大量に発見されている。これらの石器の石材は近くの渡良瀬川や栃木・長野県のものがみられ、この時代には既に人や物の交流・交易が行われていたことが分かる。また食料としては、ナウマンゾウ・オオツノジカなどの大型哺乳動物、シカ・イノシシなどの動物、それにウド・ゼンマイ・ヤマゴボウ・ユリ根・クルミなどであった[28]。

上毛野国(かみつけぬのくに)は古代東国の一大中心地で、4世紀前半から前方後円墳が出現した。前橋天神山古墳、朝子塚古墳(太田市)、浅間山古墳(高崎市)、太田天神山古墳など東日本最大規模の古墳が築かれた。また、太田市飯塚町にて埴輪挂甲(けいこう)の武人が出土し、国宝に指定された。6世紀の中頃に榛名山が大爆発を起こした。その時の爆発で軽石の下敷きになった村がそっくり姿を現した。黒井峯遺跡(子持村)である。そこからは大小の竪穴式住居址、倉庫や納屋、家畜小屋、水田や畑が発掘されている。これまで不明であった古墳時代の集落構造の資料を提供することとなった。

古代

律令制の下では東山道上野国で、国司が国を治める国府の所在地は現在の前橋市元総社町付近であったと推定されているが、その遺跡は確認されていない。周辺に国分寺・国分尼寺の跡がある。10世紀の郡は、碓氷(うすい)・片岡・甘楽(かんら)・多胡・緑野(みとの)・那波・群馬(くるま)・吾妻(あがつま)・利根・勢多・佐位・新田・山田(やまた)・邑楽(おうら)の14、郷は102(『和名類聚抄』)。和銅4年(711年)、多胡郡は片岡・緑野・甘楽の3郡から300戸を割いて設けられた。

延喜式神名帳に記載される名神大社としては、後に一ノ宮となった貫前神社(富岡市)[29]や赤城神社(前橋市に論社3社)、伊香保神社(渋川市)があり、高崎市の辛科神社は渡来系の神社として知られている。この辺りには古くから渡来人が多かったようで、8世紀始めに甘楽、緑野、片岡各郡から6郷を割き、多胡郡が成立した。多胡郡建郡を記念する多胡碑[30]など上野三碑が古代の金石文として知られる。

中世

荘園や御厨、国衙領が成立し、それを基盤として中小武士団が勃興した。県東部の邑楽・新田・佐位郡と北部の利根・吾妻、西部の碓氷・多胡郡は郡域が荘園化し、一方で群馬郡・甘楽郡はほぼ全域が国衙領として渋川郷(保)・桃井郷・白井保・長野郷・和田郷・岡本郷などが成立した。他は混在している。このため武士団の出自に地域傾向がある。

まず県北部から東部にかけては秀郷流藤原氏(佐位・那波・林・薗田・大胡・山上氏)が入り、続いて東部の新田荘に新田氏一族(新田本家・里見・山名・得河・世良田・岩松)が入り拡大した。県南部は秩父党系(小幡・飽間・小林氏)が武蔵から入った。多胡郡は荘園として源義賢が開発し、のちに多胡氏が拠った。一方国衙領がほとんどの群馬郡・甘楽郡では、在庁宮人系と推測される諸氏(渋川・桃井・長野・和田・岡本氏など)が勃興した。

これらの武士団は、新田一族を除き中世の騒乱のなかで力を失っていった。まず治承・寿永の乱で、源義仲が多胡郡から県西部に影響力を持ち、東部では新田荘の新田義重が自立した。隣接する足利には秀郷流藤原氏の惣領・藤原姓足利氏が平家側にあった。一方秀郷流藤原氏の一族・新田氏の分家(里見・山名)や多くの武士は源頼朝に従った。その後、最終的に源頼朝の勝利に終わった結果、源義仲についた今井氏・佐位氏・那波氏・桃井氏、平家についた藤原姓足利氏が没落、新田義重も地位が低下した。頼朝についた武士団は鎌倉御家人となった。鎌倉期には和田合戦で渋川氏が没落した。在地領主が没落したのちには、新たに領主が入り、同じ名の氏族を名乗った。藤姓那波氏旧領には大江氏系の那波氏が、渋川氏・桃井氏は源姓足利氏の一族が入った。

鎌倉末期になると、新田義貞が足利尊氏とともに後醍醐天皇の鎌倉幕府討幕運動に参加し、建武の新政にも参画した[31]。ただし惣領家が力を失った新田氏は一族としてまとまらず、里見・山名氏は足利尊氏についている。また幕府側についた武士団(白井氏・大胡氏・山上氏)もあった。新田義貞戦死後は南朝に付いた新田本家・世良田氏が没落し、里見・山名氏はその本拠地を県外へ移し、足利について新たに新田惣領を継承した岩松氏が新田荘を中心に勢力を維持した。一方、鎌倉幕府滅亡時に白井氏・観応の擾乱で多胡氏が没落、山上氏は幕府側から擾乱時に尊氏方に移るなど、内乱で没落したり疲弊したりして独自勢力をもてなかった。一族が多い秀郷流藤原氏は惣領家(藤原姓足利氏)が滅亡してまとまれず、結果、室町時代において岩松氏以外の上州武士は国人一揆たる白旗一揆に参加していた。観応の擾乱後、岩松氏を除き上州白旗一揆に参加した上州武士は、守護として入った山内上杉家の被官化した。ただし「衆」として被官化されたのちもその形式を残しており、解体は戦国大名の登場を待つことになる。また山内上杉家家臣の長尾氏が土着し、白井長尾家と総社長尾家が成立した。

享徳の乱で関東が戦国時代に入ると、県域南部が武蔵国五十子(埼玉県本庄市)を本拠に鎌倉公方(堀越公方)を補佐する山内上杉家の影響力が及び、北部は越後国守護代長尾氏の勢力下、新田郡に自立的な岩松氏(のち下克上され横瀬氏)がある形で推移した。戦国期の関東情勢は鎌倉公方が分裂し、伊豆の堀越公方に属する両上杉氏らと、下総国古河に本拠を置く古河公方が対立し複雑に推移し、山内上杉家は北関東の有力戦国大名として成長するが、相模国に台頭した新興勢力である後北条氏と対立し、後北条氏は甲斐国の武田氏、駿河国の今川氏と三国同盟を結び天文15年(1546年)の河越夜戦において山内上杉家を駆逐し、上野にも後北条氏の勢力が及び、こうした情勢のなか上野の国衆は上杉・北条両氏に属し離合集散を繰り返した。ただし、信濃国佐久郡に近い一部の国衆は同地に進出した武田氏に属している。

越後国では守護代長尾氏による統一が進んでいたが山内上杉家は長尾氏を頼り、長尾景虎(上杉謙信)は山内上杉家の家督と関東管領職を継承し、北信濃における武田氏との抗争(川中島の戦い)と平行して上野や北関東地域において後北条氏と抗争した。

上杉・武田両氏の川中島の戦いは永禄4年(1561年)の第四次合戦を機に収束するが、武田氏は上杉氏の圧迫を受けていた自己傘下の小幡氏の旧領復帰を口実に上野進出の機会をうかがっており、上野における後北条氏の反攻と呼応して西上野侵攻を行って上杉傘下にあった有力国衆の長野氏を滅ぼすなど、上野においては上杉氏と武田・後北条氏との抗争が展開された。

永禄11年(1568年)には甲相同盟が破綻して武田・後北条氏が対立関係となり、永禄12年(翌年)には上杉氏と後北条氏との間で越相同盟が締結される。さらに甲相同盟は元亀2年(1571年)に回復され、天正7年(1579年)には越後における御館の乱と関係して武田・上杉間で甲越同盟が締結され武田・後北条間は敵対関係となり、こうした複雑な外交情勢のなか上野は三者の接する係争地となった。そして豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏が没落すると、徳川家康の配下の武将が入ることになる。

このような山内上杉氏・後北条氏・武田氏・長尾上杉氏が争う中で、鎌倉頃からの土着武士は完全に没落し、戦国大名の家臣として新たに入った武士が近世は上州を領地としていった。

近世

江戸時代初期には東国の北の守りとして主に譜代大名が上州に配置され、前橋藩、高崎藩、沼田藩、館林藩、安中藩、小幡藩、伊勢崎藩、吉井藩、七日市藩などがあり、交代寄合旗本では岩松(新田)氏の岩松陣屋があった。また岩鼻には上野国内の幕府領を支配する代官の陣屋(岩鼻陣屋)が置かれた。

江戸時代から昭和初期にかけては、桐生織を中心に、当時の基幹産業である絹織物生産の中心地となった[32]。上州の女性が家庭社会において従属的な位置に甘んじることなく元気溌剌としている大きな理由は、養蚕織物業によって女性であっても多くの収入を得られたからである。

これは加齢年齢にも影響を受けない練達技巧である。いわゆる「かかあ天下(でんか)と空っ風」である。[33]「かかあ天下」は、「女性(妻)に頭が上がらない男性(夫)」とか「妻の尻に敷かれている夫」と取られがちだが、そうではなく、上州の男が自分の妻を感謝・尊敬し、自慢する意味で「ウチの母(かかあ)は天下一」という意味を持っている。

養蚕業は原始的ながら複雑な工程を経るため、群馬県(埼玉県北部上武地域を含む)では養蚕業に由来する社会行事が多く残っている。民俗学的に優れた材料の宝庫ともいえ、評価が高い。往々にして写真美術の題材になるなど、養蚕業の深奥はいまだに尽きるところがない。養蚕製糸業は当然製造工学的な技術発展をうながしており、これを背景に大正時代には日本最大の飛行機会社となった中島飛行機が設立された。

近現代

第二次世界大戦中には疎開地として多くの民衆・企業を受け入れた。軍需工場が集中する高崎市街地、前橋市街地、伊勢崎市街地、桐生市街地、中島飛行機太田製作所、小泉製作所はそれ故に米軍による市街地空襲の標的となり、その内、高崎市、前橋市、伊勢崎市、太田町(現:太田市)の一部、などの市街地は甚大な被害を受けた(桐生市は確認されているのが戦闘機による機銃掃射のみでほとんど被害なし)。戦後はこれまでの平野部の農業、工業製造業も復活したが、娯楽民生に技術を転用した好例として遊技機(パチンコ機パチスロ機)の製造販売が盛んである。製造業の系譜は途切れることなく、また女性の社会参加も同様である。県民の一世帯当たりの自家乗用車保有台数は全国でも首位を争うほどである。一家に親世代子世代用の各乗用車に加え一定の労務に従事する女性のための乗用車を用意しているのが各統計に見られる多くの姿である。

政治的にも、経済的にも首都圏にありながら保守土着の性質がいまだに残り、自由民主党の勢力が強く「保守王国」と呼ばれる。また、有力議員が当選回数を重ねて首班指名を受けるという現代保守政治の手続に忠実な意識である。戦後には福田赳夫(高崎市)、中曽根康弘(高崎市)、小渕恵三(中之条町)、福田康夫(高崎市)と4人の総理大臣を輩出している。しかし、2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙では、自民党への逆風から5議席中3議席を民主党に奪われ、政権交代の象徴的選挙区として全国から注目を浴びた。

主要年表

古代

- 舒明天皇9年(637年) - 将軍・上毛野君形名が蝦夷反乱を討ち平げる。

- 和銅元年(708年) - 多胡郡新設。

- 天平神護2年(766年) - 上野国内の新羅人193人に吉井連の姓を賜う。

- 弘仁2年(811年) - 上野国を中国から大国に昇格させる。

- 天長3年(826年) - 上野国を親王任国とする(上野太守は葛井親王)。

- 天慶2年(939年) - 平将門、上野国府を襲う。

- 嘉承3年/天仁元年7月21日(1108年8月29日) - 浅間山噴火。

中世

- 元弘3年/正慶2年(1333年) - 新田義貞、上野国で挙兵、鎌倉攻略。

- 建武3年/延元元年(1336年) - 足利軍、新田軍を破り、上野国制圧。

- 永享10年(1438年) - 関東管領上杉憲実、鎌倉公方足利持氏と対立し、平井城に退去。

- 永禄3年(1560年) - 長尾景虎、関東管領上杉憲政の要請により上野国へ出兵。

- 天正18年(1590年) - 徳川家康、関東入部。徳川家臣、上野入国(江戸の北の守りとして譜代大名が多い)。

近世

- 慶長6年(1601年) - 譜代大名酒井氏、前橋藩主となる。

- 慶長8年(1603年) - 浅間山大噴火。

- 慶長19年(1614年) - 徳川家康、大光院を建立する。

- 元和2年(1616年) - 大渡、真正、福島、五料に関所を設置。

- 元和6年(1620年) - イエズス会宣教師フェルナンデス、沼田城下で伝道。

- 寛永8年(1631年) - 白井、大戸、猿ヶ京に関所を設置。

- 慶安2年(1649年) - 厩橋を前橋と改名する。

- 寛文元年(1661年) - 徳川綱吉、館林藩主となる。

- 寛文9年(1669年) - 岡上景能、岡登用水を開く。

- 延宝8年(1680年) - 徳川綱吉、幕府第5代将軍(征夷大将軍)となる。

- 明和4年(1767年) - 前橋城崩壊、前橋藩は川越に移城。

- 天明3年(1783年) - 浅間山大噴火。

- 嘉永3年(1850年) - 国定忠治処刑。

- 慶応2年(1866年) - 上州世直し一揆。

- 慶応3年(1867年) - 前橋藩主 松平直克、川越城から再築された前橋城へ帰城。

- 慶応4年(1868年) - 館林藩、会津戦争に参戦する。

明治

- 明治4年(1871年)

- 明治5年(1872年)

- 1873年(明治6年)6月15日 - 入間県と合併し熊谷県となる。県庁は熊谷に置かれる。

- 1876年(明治9年)

- 4月 - 8月 - 第二次府県統合(3府35県1使1藩)

- 8月21日 - 第二次群馬県成立(熊谷県を廃止し、第一次群馬県域と栃木県の山田郡、新田郡、邑楽郡域を統合する。現在の群馬県の形に近くなる)。県庁が再び高崎に置かれる。

- 1881年(明治14年) - 太政官布告で群馬県庁の所在地を高崎から前橋に改定。

- 1884年(明治17年)

- 1885年(明治18年)10月15日 - 高崎駅 - 横川駅間鉄道開通(現:信越本線)。

- 1888年(明治21年)11月15日 - 両毛鉄道足利駅 - 桐生駅間開業。

- 1889年(明治22年)

- 1892年(明治25年)4月1日 - 東群馬郡前橋町が県内で初めて市制施行し、前橋市誕生。人口は約3万2,000人。関東では水戸市・東京市・横浜市に次いで4番目の市となる。

- 1893年(明治26年)4月1日 - 横川駅 - 軽井沢駅間鉄道開通。

- 1896年(明治29年)

- 1897年(明治30年)

- 1900年(明治33年)

- 1903年4月23日 - 東武伊勢崎線加須駅 - 川俣駅間開通。当時の川俣駅は利根川右岸の埼玉県側にあった。

- 1907年(明治40年)8月27日 - 東武伊勢崎線川俣駅 - 足利町駅(現:足利市駅)間開業。川俣駅移転。館林町に館林駅開業。

- 1909年(明治42年)2月17日 - 東武伊勢崎線足利町駅 - 太田駅間開業。

- 1910年(明治43年)

- 3月27日 - 東武伊勢崎線太田駅 - 新伊勢崎駅間開業。

- 7月13日 - 東武伊勢崎線新伊勢崎駅 - 伊勢崎駅間開業。これにより浅草駅(現:とうきょうスカイツリー駅) - 伊勢崎駅間全通。

- 1911年(明治44年)4月15日 - 足尾鉄道下新田連絡所 - 大間々町駅(現:大間々駅)間開業(桐生駅 - 下新田連絡所間は、官設鉄道両毛線を借用)。

大正

- 1912年(大正元年)

- 1913年(大正2年)

- 1914年(大正3年)

- 1915年(大正4年)

- 桐生高等染織学校設置。

- 1917年(大正6年)

- 1918年(大正7年)

- 1919年(大正8年) - 桐生倶楽部会館が完成。

- 1920年(大正9年) - 第一回国勢調査。県内主要都市の人口は以下の通り。

- 前橋市:6万2,325人、高崎市:3万6,792人、桐生町:3万7,674人。

- 1921年(大正10年)

- 1922年(大正11年)3月4日 - 中原鉄道が上州鉄道と改称する。

- 1924年(大正13年)3月31日 - 上越南線渋川駅 - 沼田駅間開業。

- 1926年(大正15年)11月20日 - 上越南線沼田駅 - 後閑駅間開業。

昭和

- 1927年(昭和2年)4月1日 - 高崎市に群馬郡塚沢村、片岡村が編入される。

- 1928年(昭和3年)

- 1931年(昭和6年) - 中島飛行機株式会社設立。

- 1932年(昭和7年)3月18日 - 東武桐生線相老駅 - 新大間々駅(現:赤城駅)間開業。

- 1933年(昭和8年)4月1日 - 桐生市に山田郡境野村が編入される。人口は約7万5,000人。

- 1934年(昭和9年)

- 1937年(昭和12年)

- 1939年(昭和14年)10月1日 - 高崎市に群馬郡佐野村が編入される。

- 1940年(昭和15年)9月13日 - 佐波郡伊勢崎町、殖蓮村、茂呂村が新設合併、市制施行し、伊勢崎市誕生。人口は約4万人。県内4番目の市となる。

- 1941年(昭和16年)6月1日 - 東武鉄道小泉線太田駅 - 小泉町駅間が開業。

- 1943年(昭和18年)

- 1944年4月1日 - 群馬青年師範学校設置。

- 1945年(昭和20年)

- 高崎市民オーケストラ(現在の群馬交響楽団)発足。

- 1946年(昭和21年) - 相沢忠洋、岩宿で旧石器を発見する。

- 1947年(昭和22年) - 第一回公選知事選挙。

- 1948年(昭和23年)

- 1949年(昭和24年)

- 1950年(昭和25年)4月1日 - 北甘楽郡が甘楽郡と改称する。

- 1951年(昭和26年)

- 1953年(昭和28年)10月14日 - 群馬大橋開通。

- 1954年(昭和29年)

- 4月1日

- 前橋市に勢多郡上川淵村、下川淵村、芳賀村、桂萱村、群馬郡東村、元総社村、総社町が編入される。人口は約15万2,000人。

- 利根郡沼田町、利南村、池田村、薄根村、川田村が新設合併、市制施行し、沼田市誕生。人口は約4万3,000人。

- 邑楽郡館林町、郷谷村、大島村、赤羽村、六郷村、三野谷村、多々良村、渡瀬村が新設合併、市制施行し、館林市誕生。

- 北群馬郡渋川町、金島村、古巻村、豊秋村が新設合併、市制施行し、渋川市誕生。人口は約3万9,000人。

- 多野郡藤岡町、神流村、小野村、美土里村、美九里村が新設合併、市制施行し、藤岡市誕生。人口は約4万2,000人。

- 甘楽郡富岡町に黒岩村、一ノ宮町、高瀬村、額部村、小野村が編入、市制施行し、富岡市誕生。人口は約3万8,000人。

- 9月1日 - 前橋市に勢多郡南橘村が編入される。人口は約16万4,000人。

- 10月1日

- 4月1日

- 1955年(昭和30年)

- 1956年(昭和31年)2月1日 - 吾妻郡原町が「吾妻町」と改称する。

- 1957年(昭和32年)

- 1958年(昭和33年)

- 1959年(昭和34年)

- 1960年(昭和35年) - ダイハツ前橋製作所設立。

- 1962年(昭和37年) - 陸上自衛隊第12師団司令部、相馬が原に設置。

- 1963年(昭和38年)

- 1965年(昭和40年)9月1日 - 高崎市に群馬郡群南村が編入される。人口は約17万人。

- 1967年(昭和42年)5月1日 - 前橋市に勢多郡城南村が編入される。人口は約22万人。

- 1968年(昭和43年)

- 1971年(昭和46年) - 女性8人を誘拐殺人した大久保清事件起こる

- 1974年(昭和49年)10月17日 - 県立近代美術館開館。県立群馬の森開園。

- 1976年(昭和51年) - 福田赳夫、内閣総理大臣就任。

- 1982年(昭和57年)

- 1983年(昭和58年)

- 1月 - あかぎ国体冬季大会開催。

- 9月 - あかぎ国体夏季大会開催。

- 1985年(昭和60年)

- 8月12日 - 日本航空123便墜落事故(高天原山)。

- 10月28日 - 群馬県民の日制定。

- 1986年(昭和61年)

- 10月1日 - 佐波郡赤堀村が町制施行し赤堀町誕生。

平成

- 1990年(平成2年) - 4月1日 新田郡笠懸村が町制施行し笠懸町誕生。

- 1991年(平成3年)

- 1993年(平成5年)

- 1996年(平成8年) 7月1日 群馬郡倉淵村が「倉渕村」と改称する。

- 1998年(平成10年)

- 1999年(平成11年) 県庁舎・県議会議事堂新築。

- 2000年(平成12年)

- 2001年(平成13年)

- 2003年(平成15年)

- 2004年(平成16年)

- 2005年(平成17年)

- 2006年(平成18年)

- 1月1日 - 藤岡市に多野郡鬼石町が編入される。人口は約7万人。

- 1月23日 - 高崎市に群馬郡倉渕村、箕郷町、群馬町、多野郡新町が編入される。人口は約32万2000人。

- 2月20日 - 渋川市、勢多郡北橘村、赤城村、北群馬郡子持村、小野上村、伊香保町が新設合併し、新渋川市誕生。人口は約8万7000人。

- 3月18日 - 安中市、碓氷郡松井田町が新設合併し、新安中市誕生。人口は約6万5000人。これにより、碓氷郡が消滅。

- 3月27日 - 富岡市、甘楽郡妙義町が新設合併し、新富岡市誕生。人口は約5万5000人。

- 勢多郡東村、山田郡大間々町、新田郡笠懸町が新設合併し、みどり市が群馬県12番目の市として誕生。人口は約5万2000人。これにより、山田郡と新田郡が消滅。

- 吾妻郡東村、吾妻町が新設合併し、東吾妻町誕生。人口は約1万7000人。

- 7月5日 - 六合村の赤岩地区(現在の中之条町六合赤岩)の63.0ヘクタールが重要伝統的建造物群保存地区として選定。

- 10月1日 - 高崎市に群馬郡榛名町が編入。人口は約34万1000人。これにより前橋市を抜き、県内最大の都市となる。これにより、群馬郡が消滅。

- 10月10日 - 群馬運輸支局管内のうち、高崎市・安中市で自動車のご当地ナンバー「高崎ナンバー」を導入。

- 2007年(平成19年)

- 2008年(平成20年)

- 2009年(平成21年)

- 2010年(平成22年)

※各市町村の人口は合併発足当時のもの。

- 2011年(平成23年)

- 4月1日 - 高崎市が中核市に移行。

- 9月5日 - 下仁田ジオパーク(下仁田町)が日本ジオパークに認定。

- 9月21日 - 板倉町の「利根川・渡良瀬川合流域の水場景観」(利根川、古利根、谷田川、渡良瀬川、渡良瀬遊水地、雷電神社周辺地区、計606.5ヘクタール)が重要文化的景観に選定。

- 2012年(平成24年)

- 2013年(平成25年)

- 2014年(平成26年)

- 6月25日 - 富岡製糸場と絹産業遺産群(富岡市、伊勢崎市、藤岡市、下仁田町)が世界遺産に登録。

- 9月16日 - 雄川堰(甘楽町)が世界かんがい施設遺産に登録。

- 11月17日 - 群馬運輸支局管内のうち、前橋市・吉岡町で自動車のご当地ナンバー「前橋ナンバー」を導入。

- 2015年(平成27年)

- 2016年(平成28年)

- 2017年(平成29年)

- 2018年(平成30年)

人口

県人口は、1,973,115人(2015年(平成27年)国勢調査)で、都道府県で19位(都道府県の人口一覧)である。国勢調査最大人口は、2000年(平成12年)の2,024,852人であり、都道府県で19位であった。上毛かるたには、県の人口を詠んだ「力あわせる二百万」という札がある。

2000年(平成12年)の国勢調査で人口順位が上位100位内の市は、前橋(75位)・高崎(90位)の2市であった(都道府県庁所在地と政令指定都市の人口順位)。各年の国勢調査で人口順位が上位50位内に入ったことのある市は、前橋(最高位:1920年(大正9年)35位)・桐生(最高位:1935年(昭和10年)50位)の2市であった。

増加 7.5 - 9.99 % 5.0 - 7.49 % 2.5 - 4.99 % 0.0 - 2.49 % | 減少 0.0 - 2.5 % 2.5 - 5.0 % 5.0 - 7.5 % 7.5 - 10.0 % 10.0 % 以上 |

| 群馬県(に相当する地域)の人口の推移 | |

| 総務省統計局 国勢調査より |

人口密度

2010年(平成22年)国勢調査による群馬県の人口密度は、1平方キロメートルあたり315.6人で、47都道府県で21位、関東7都県では6位。人口密度が1平方キロメートルあたり1,500人以上の市町村は大泉町のみで、可住地人口密度が1平方キロメートルあたり1,500人以上の市町村は高崎・桐生・大泉の3市町である。

| 県市町 | 総人口 (人) |

総面積 (km2) |

人口密度 (人/km2) |

可住地 面積 (km2) |

可住地 人口密度 (人/km2) |

|---|---|---|---|---|---|

| 群馬県 | 2,008,068 | 6362.33 | 315.6 | 2,293.73 | 875.5 |

| 前橋市 | 340,291 | 311.64 | 1,091.9 | 236.62 | 1,438.1 |

| 高崎市 | 371,302 | 459.41 | 808.2 | 245.15 | 1,514.6 |

| 桐生市 | 121,704 | 274.57 | 443.3 | 77.39 | 1,572.6 |

| 伊勢崎市 | 207,221 | 139.33 | 1,487.3 | 139.05 | 1,490.3 |

| 太田市 | 216,465 | 175.66 | 1,232.3 | 166.45 | 1,300.5 |

| 沼田市 | 51,265 | 443.37 | 115.6 | 103.60 | 494.8 |

| 館林市 | 78,608 | 60.98 | 1,289.1 | 60.52 | 1,298.9 |

| 渋川市 | 83,330 | 240.42 | 346.6 | 114.70 | 726.5 |

| 藤岡市 | 67,975 | 180.09 | 377.5 | 76.31 | 890.8 |

| 富岡市 | 52,070 | 122.90 | 423.7 | 77.20 | 674.5 |

| 安中市 | 61,077 | 276.34 | 221.0 | 110.53 | 552.6 |

| みどり市 | 51,899 | 208.23 | 249.2 | 41.22 | 1,259.1 |

| 吉岡町 | 19,801 | 20.50 | 965.9 | 16.76 | 1,181.4 |

| 中之条町 | 18,216 | 439.28 | 41.5 | 71.75 | 253.9 |

| みなかみ町 | 21,345 | 780.91 | 27.3 | 167.23 | 127.6 |

| 玉村町 | 37,536 | 25.81 | 1,454.3 | 25.62 | 1,465.1 |

| 大泉町 | 40,257 | 17.93 | 2,245.2 | 17.90 | 2,249.0 |

| 邑楽町 | 27,023 | 31.12 | 868.3 | 30.69 | 880.5 |

人口変遷

第1回国勢調査が実施された1920年(大正9年)の県人口は約105万人であり、47道府県中23位であった。人口3万人以上の市町村は前橋・高崎・桐生の3市町であった。2000年(平成12年)国勢調査での県人口は約202万人であり、47道府県中19位。人口3万人以上の市町村は前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・館林・渋川・藤岡・富岡・安中・群馬・境・玉村・大泉の15市町で、DID(人口集中地区)のある市町村は前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・館林・渋川・藤岡・富岡・新町・吉井・境・玉村・大間々・大泉の16市町であった。

下表には、全ての市とその中心市街を構成する旧町(前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・館林・渋川・藤岡・富岡・安中・大間々/みどり)、税務署の所在町(中之条)、警察署の所在町とその中心市街を構成する旧町(原/吾妻/東吾妻・長野原・小泉/大泉)、警察署の旧所在町(大胡・下仁田・松井田・境)、税務署・警察署の非所在町のうち人口集中地区の設定町と旧設定町(草津・吉井・新町・玉村)、人口集中地区の非設定町のうち人口3万人以上の町とその旧町(金古/群馬)の計25市町の国勢調査人口の変遷を記載した。

| 1920年 (大正9年) |

1925年 (大正14年) |

1930年 (昭和5年) |

1935年 (昭和10年) |

1940年 (昭和15年) |

1947年 (昭和22年) |

1950年 (昭和25年) |

1955年 (昭和30年) |

1960年 (昭和35年) |

1965年 (昭和40年) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 群馬県 1,052,610 |

群馬県 1,118,858 |

群馬県 1,186,080 |

群馬県 1,242,453 |

群馬県 1,299,027 |

群馬県 1,572,787 |

群馬県 1,601,380 |

群馬県 1,613,549 |

群馬県 1,578,476 |

群馬県 1,605,584 |

| 前橋市 62,325 |

前橋市 73,688 |

前橋市 84,925 |

前橋市 87,181 |

前橋市 86,997 |

前橋市 90,432 |

前橋市 97,394 |

前橋市 171,265 |

前橋市 181,937 |

前橋市 198,745 |

| 高崎市 36,792 |

高崎市 45,698 |

高崎市 59,928 |

高崎市 64,283 |

高崎市 71,002 |

高崎市 88,483 |

高崎市 92,964 |

高崎市 125,195 |

高崎市 142,152 |

高崎市 173,887 |

| 桐生町 37,674 |

桐生市 42,553 |

桐生市 52,906 |

桐生市 76,145 |

桐生市 86,086 |

桐生市 91,482 |

桐生市 95,533 |

桐生市 116,935 |

桐生市 123,010 |

桐生市 127,880 |

| 伊勢崎町 14,295 |

伊勢崎町 18,645 |

伊勢崎町 21,996 |

伊勢崎町 23,588 |

伊勢崎市 40,004 |

伊勢崎市 46,046 |

伊勢崎市 48,703 |

伊勢崎市 85,380 |

伊勢崎市 84,250 |

伊勢崎市 86,861 |

| 太田町 5,803 |

太田町 6,830 |

太田町 7,304 |

太田町 10,451 |

太田町 42,206 |

太田町 49,943 |

太田市 49,556 |

太田市 50,019 |

太田市 62,600 |

太田市 87,898 |

| 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 |

| 沼田町 9,768 |

沼田町 12,236 |

沼田町 13,108 |

沼田町 14,012 |

沼田町 14,302 |

沼田町 19,977 |

沼田町 20,623 |

沼田市 42,873 |

沼田市 42,919 |

沼田市 44,347 |

| 館林町 14,635 |

館林町 17,413 |

館林町 17,377 |

館林町 17,802 |

館林町 17,412 |

館林町 23,277 |

館林町 23,108 |

館林市 56,407 |

館林市 55,684 |

館林市 57,317 |

| 渋川町 9,017 |

渋川町 11,313 |

渋川町 13,202 |

渋川町 13,502 |

渋川町 15,264 |

渋川町 19,634 |

渋川町 20,763 |

渋川市 39,209 |

渋川市 39,851 |

渋川市 42,355 |

| 藤岡町 9,056 |

藤岡町 9,426 |

藤岡町 9,771 |

藤岡町 9,839 |

藤岡町 10,206 |

藤岡町 14,429 |

藤岡町 14,468 |

藤岡市 43,475 |

藤岡市 40,933 |

藤岡市 41,667 |

| 富岡町 11,074 |

富岡町 12,093 |

富岡町 12,486 |

富岡町 12,840 |

富岡町 12,659 |

富岡町 17,547 |

富岡町 17,563 |

富岡市 41,476 |

富岡市 45,039 |

富岡市 45,067 |

| 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 |

| 安中町 7,754 |

安中町 7,840 |

安中町 7,907 |

安中町 8,553 |

安中町 7,947 |

安中町 10,608 |

安中町 10,578 |

安中町 42,808 |

安中市 40,045 |

安中市 39,517 |

| 大間々町 7,141 |

大間々町 7,629 |

大間々町 7,965 |

大間々町 8,604 |

大間々町 9,228 |

大間々町 11,736 |

大間々町 12,204 |

大間々町 16,777 |

大間々町 18,012 |

大間々町 18,266 |

| 大胡町 6,147 |

大胡町 6,439 |

大胡町 7,034 |

大胡町 7,317 |

大胡町 7,589 |

大胡町 9,912 |

大胡町 10,352 |

大胡町 10,375 |

大胡町 10,007 |

大胡町 9,658 |

| 金古町 3,081 |

金古町 3,100 |

金古町 3,233 |

金古町 3,237 |

金古町 3,264 |

金古町 4,026 |

金古町 4,012 |

群馬町 12,069 |

群馬町 14,548 |

群馬町 15,068 |

| 新町 6,908 |

新町 8,754 |

新町 9,606 |

新町 9,278 |

新町 9,244 |

新町 11,478 |

新町 11,504 |

新町 12,476 |

新町 12,319 |

新町 14,426 |

| 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 |

| 吉井町 6,295 |

吉井町 6,357 |

吉井町 6,743 |

吉井町 6,772 |

吉井町 6,728 |

吉井町 9,464 |

吉井町 9,220 |

吉井町 20,005 |

吉井町 18,594 |

吉井町 18,007 |

| 下仁田町 4,327 |

下仁田町 4,789 |

下仁田町 5,198 |

下仁田町 5,617 |

下仁田町 5,421 |

下仁田町 7,425 |

下仁田町 6,939 |

下仁田町 21,794 |

下仁田町 20,640 |

下仁田町 19,148 |

| 松井田町 3,817 |

松井田町 4,101 |

松井田町 4,404 |

松井田町 4,381 |

松井田町 4,284 |

松井田町 6,241 |

松井田町 5,979 |

松井田町 24,136 |

松井田町 21,825 |

松井田町 21,006 |

| 中之条町 5,404 |

中之条町 5,806 |

中之条町 6,338 |

中之条町 6,765 |

中之条町 6,809 |

中之条町 9,106 |

中之条町 9,185 |

中之条町 23,195 |

中之条町 22,853 |

中之条町 21,591 |

| 原町 3,400 |

原町 3,580 |

原町 3,655 |

原町 4,224 |

原町 3,776 |

原町 5,267 |

原町 6,464 |

原町 22,423 |

吾妻町 21,222 |

吾妻町 19,457 |

| 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 |

| 長野原町 5,057 |

長野原町 5,887 |

長野原町 5,509 |

長野原町 5,770 |

長野原町 5,802 |

長野原町 7,789 |

長野原町 8,018 |

長野原町 8,349 |

長野原町 8,113 |

長野原町 7,747 |

| 草津町 2,720 |

草津町 3,511 |

草津町 4,143 |

草津町 5,650 |

草津町 7,538 |

草津町 7,393 |

草津町 7,178 |

草津町 7,776 |

草津町 7,933 |

草津町 8,867 |

| 境町 4,758 |

境町 5,489 |

境町 5,603 |

境町 5,776 |

境町 6,026 |

境町 7,741 |

境町 7,561 |

境町 24,696 |

境町 27,583 |

境町 27,236 |

| 玉村町 5,438 |

玉村町 5,441 |

玉村町 5,710 |

玉村町 5,863 |

玉村町 6,002 |

玉村町 7,548 |

玉村町 7,295 |

玉村町 10,850 |

玉村町 13,833 |

玉村町 13,200 |

| 小泉町 4,186 |

小泉町 4,260 |

小泉町 4,338 |

小泉町 4,473 |

小泉町 6,090 |

小泉町 9,785 |

小泉町 9,704 |

小泉町 10,293 |

大泉町 19,128 |

大泉町 21,262 |

| 1970年 (昭和45年) |

1975年 (昭和50年) |

1980年 (昭和55年) |

1985年 (昭和60年) |

1990年 (平成2年) |

1995年 (平成7年) |

2000年 (平成12年) |

2005年 (平成17年) |

2010年 (平成22年) |

2015年 (平成27年) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 群馬県 1,658,909 |

群馬県 1,756,480 |

群馬県 1,848,562 |

群馬県 1,921,259 |

群馬県 1,966,265 |

群馬県 2,003,540 |

群馬県 2,024,852 |

群馬県 2,024,135 |

群馬県 2,008,068 |

群馬県 1,973,115 |

| 前橋市 233,632 |

前橋市 250,241 |

前橋市 265,169 |

前橋市 277,319 |

前橋市 286,261 |

前橋市 284,788 |

前橋市 284,155 |

前橋市 318,584 |

前橋市 340,291 |

前橋市 336,154 |

| 高崎市 193,072 |

高崎市 211,348 |

高崎市 221,429 |

高崎市 231,766 |

高崎市 236,461 |

高崎市 238,133 |

高崎市 239,904 |

高崎市 245,100 |

高崎市 371,302 |

高崎市 370,884 |

| 桐生市 133,141 |

桐生市 134,239 |

桐生市 132,889 |

桐生市 131,267 |

桐生市 126,446 |

桐生市 120,377 |

桐生市 115,434 |

桐生市 128,037 |

桐生市 121,704 |

桐生市 114,714 |

| 伊勢崎市 91,277 |

伊勢崎市 97,841 |

伊勢崎市 105,729 |

伊勢崎市 112,459 |

伊勢崎市 115,938 |

伊勢崎市 120,236 |

伊勢崎市 125,751 |

伊勢崎市 202,447 |

伊勢崎市 207,221 |

伊勢崎市 208,814 |

| 太田市 98,257 |

太田市 110,723 |

太田市 123,115 |

太田市 133,670 |

太田市 139,801 |

太田市 143,057 |

太田市 147,906 |

太田市 213,299 |

太田市 216,465 |

太田市 219,807 |

| 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |

| 沼田市 43,898 |

沼田市 45,255 |

沼田市 47,150 |

沼田市 47,179 |

沼田市 46,854 |

沼田市 47,204 |

沼田市 46,339 |

沼田市 53,177 |

沼田市 51,265 |

沼田市 48,676 |

| 館林市 61,130 |

館林市 66,410 |

館林市 70,245 |

館林市 75,141 |

館林市 76,221 |

館林市 76,857 |

館林市 79,371 |

館林市 79,454 |

館林市 78,608 |

館林市 76,667 |

| 渋川市 44,531 |

渋川市 47,071 |

渋川市 47,035 |

渋川市 47,814 |

渋川市 49,062 |

渋川市 49,167 |

渋川市 48,761 |

渋川市 47,961 |

渋川市 83,330 |

渋川市 78,391 |

| 藤岡市 44,311 |

藤岡市 49,169 |

藤岡市 54,022 |

藤岡市 57,082 |

藤岡市 60,981 |

藤岡市 62,676 |

藤岡市 62,951 |

藤岡市 62,480 |

藤岡市 67,975 |

藤岡市 65,708 |

| 富岡市 45,638 |

富岡市 46,821 |

富岡市 48,047 |

富岡市 48,551 |

富岡市 49,022 |

富岡市 49,271 |

富岡市 49,349 |

富岡市 49,038 |

富岡市 52,070 |

富岡市 49,746 |

| 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |

| 安中市 40,092 |

安中市 41,581 |

安中市 43,095 |

安中市 44,601 |

安中市 45,525 |

安中市 47,079 |

安中市 47,665 |

安中市 46,911 |

安中市 61,077 |

安中市 58,531 |

| 大間々町 19,751 |

大間々町 22,109 |

大間々町 22,844 |

大間々町 23,497 |

大間々町 23,417 |

大間々町 23,234 |

大間々町 22,192 |

大間々町 21,427 |

みどり市 51,899 |

みどり市 50,906 |

| 大胡町 9,733 |

大胡町 10,731 |

大胡町 11,948 |

大胡町 12,917 |

大胡町 13,700 |

大胡町 15,282 |

大胡町 16,461 |

(前橋市) | (前橋市) | (前橋市) |

| 群馬町 16,555 |

群馬町 21,244 |

群馬町 26,088 |

群馬町 28,558 |

群馬町 30,555 |

群馬町 33,707 |

群馬町 35,293 |

群馬町 36,764 |

(高崎市) | (高崎市) |

| 新町 14,758 |

新町 14,491 |

新町 13,877 |

新町 13,583 |

新町 13,492 |

新町 13,138 |

新町 12,562 |

新町 12,433 |

(高崎市) | (高崎市) |

| 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |

| 吉井町 17,993 |

吉井町 19,484 |

吉井町 20,798 |

吉井町 22,111 |

吉井町 23,044 |

吉井町 23,978 |

吉井町 24,845 |

吉井町 24,987 |

(高崎市) | (高崎市) |

| 下仁田町 17,573 |

下仁田町 16,285 |

下仁田町 15,228 |

下仁田町 14,237 |

下仁田町 13,683 |

下仁田町 12,266 |

下仁田町 11,171 |

下仁田町 10,144 |

下仁田町 8,911 |

下仁田町 7,564 |

| 松井田町 19,878 |

松井田町 19,477 |

松井田町 19,179 |

松井田町 18,805 |

松井田町 18,801 |

松井田町 17,774 |

松井田町 17,228 |

松井田町 16,268 |

(安中市) | (安中市) |

| 中之条町 20,809 |

中之条町 20,439 |

中之条町 20,373 |

中之条町 20,223 |

中之条町 19,483 |

中之条町 18,947 |

中之条町 18,344 |

中之条町 17,556 |

中之条町 18,216 |

中之条町 16,850 |

| 吾妻町 17,978 |

吾妻町 17,348 |

吾妻町 17,195 |

吾妻町 16,910 |

吾妻町 16,526 |

吾妻町 15,874 |

吾妻町 15,239 |

吾妻町 14,515 |

東吾妻町 15,622 |

東吾妻町 14,033 |

| 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |

| 長野原町 7,342 |

長野原町 7,194 |

長野原町 7,237 |

長野原町 7,063 |

長野原町 6,878 |

長野原町 7,017 |

長野原町 6,939 |

長野原町 6,563 |

長野原町 6,017 |

長野原町 5,536 |

| 草津町 8,591 |

草津町 9,273 |

草津町 9,341 |

草津町 8,945 |

草津町 8,620 |

草津町 8,294 |

草津町 7,702 |

草津町 7,602 |

草津町 7,160 |

草津町 6,518 |

| 境町 27,313 |

境町 28,120 |

境町 29,089 |

境町 29,651 |

境町 29,952 |

境町 30,742 |

境町 31,025 |

(伊勢崎市) | (伊勢崎市) | (伊勢崎市) |

| 玉村町 12,992 |

玉村町 14,667 |

玉村町 17,643 |

玉村町 20,494 |

玉村町 24,423 |

玉村町 34,244 |

玉村町 37,522 |

玉村町 38,168 |

玉村町 37,536 |

玉村町 36,654 |

| 大泉町 25,149 |

大泉町 28,377 |

大泉町 31,282 |

大泉町 35,925 |

大泉町 39,232 |

大泉町 41,100 |

大泉町 41,403 |

大泉町 41,466 |

大泉町 40,257 |

大泉町 41,202 |

| 人口階級 | 1920年 (大正9年) |

1940年 (昭和15年) |

1960年 (昭和35年) |

1980年 (昭和55年) |

2000年 (平成12年) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 100,000人以上 | - | - | 3市 | 前橋市 181,937 高崎市 142,152 桐生市 123,010 |

5市 | 前橋市 265,169 高崎市 221,429 桐生市 132,889 太田市 123,115 伊勢崎市 105,729 |

5市 | 前橋市 284,155 高崎市 239,904 太田市 147,906 伊勢崎市 125,751 桐生市 115,434 | ||

| 50,000人以上 | 1市 | 前橋市 62,325 | 3市 | 前橋市 86,997 桐生市 86,086 高崎市 71,002 |

3市 | 伊勢崎市 84,250 太田市 62,600 館林市 55,684 |

2市 | 館林市 70,245 藤岡市 54,022 |

2市 | 館林市 79,371 藤岡市 62,951 |

| 40,000人以上 | - | 1市 1町 |

太田町 42,206 伊勢崎市 40,004 |

4市 | 富岡市 45,039 沼田市 42,919 藤岡市 40,933 安中市 40,045 |

4市 | 富岡市 48,047 沼田市 47,150 渋川市 47,035 安中市 43,095 |

4市 1町 |

富岡市 49,349 渋川市 48,761 安中市 47,665 沼田市 46,339 大泉町 41,403 | |

| 30,000人以上 | 1市 1町 |

桐生町 37,674 高崎市 36,792 |

- | 1市 | 渋川市 39,851 | 1町 | 大泉町 31,282 | 3町 | 玉村町 37,522 群馬町 35,293 境町 31,025 | |

| 20,000人以上 | - | - | 6町 | 境町 27,583 中之条町 22,853 松井田町 21,825 吾妻町 21,222 榛名町 20,750 下仁田町 20,640 |

8町 | 境町 29,089 群馬町 26,088 新田町 24,052 大間々町 22,844 邑楽町 21,869 榛名町 21,240 吉井町 20,798 中之条町 20,373 |

6町 2村 |

新田町 29,606 邑楽町 27,512 笠懸町 25,799 吉井町 24,845 大間々町 22,192 榛名町 22,188 富士見村 21,273 佐波東村 20,656 | ||

| 15,000人以上 | - | 2町 | 館林町 17,412 渋川町 15,264 |

6町 3村 |

新田町 19,599 大泉町 19,128 吉井町 18,594 板倉町 18,189 大間々町 16,012 城南村 15,905 尾島町 15,471 嬬恋村 15,214 邑楽村 15,195 |

5町 2村 |

松井田町 19,179 玉村町 17,643 吾妻町 17,195 笠懸村 16,703 板倉町 16,024 富士見村 15,887 下仁田町 15,228 |

9町 1村 |

箕郷町 18,835 中之条町 18,344 藪塚本町 18,247 松井田町 17,228 赤堀町 16,961 吉岡町 16,504 大胡町 16,461 新里村 16,111 板倉町 15,946 吾妻町 15,239 | |

| 10,000人以上 | 3町 1村 |

館林町 14,635 伊勢崎町 14,295 富岡町 11,074 富士見村 10,855 |

3町 5村 |

沼田町 14,302 富岡町 12,659 富士見村 12,166 木瀬村 11,100 宝泉村 11,024 藤岡町 10,206 桂萱村 10,201 尾島町 10,113 |

9町 7村 |

甘楽町 14,847 赤城村 14,717 群馬町 14,548 玉村町 13,833 富士見村 13,741 新町 12,319 月夜野町 12,300 箕郷町 11,908 宝泉村 11,536 子持村 11,188 鬼石町 11,100 新治村 10,303 千代田村 10,192 利根村 10,078 大胡町 10,007 水上町 10,002 |

9町 8村 |

尾島町 14,779 箕郷町 13,998 甘楽町 13,937 新町 13,877 赤城村 13,710 藪塚本町 13,435 佐波東村 13,421 大胡町 11,948 子持村 11,843 吉岡町 11,501 新里村 11,499 月夜野町 10,864 赤堀町 10,830 嬬恋村 10,737 千代田村 10,680 粕川村 10,282 榛東村 10,030 |

7町 6村 |

甘楽町 14,660 尾島町 14,263 榛東村 13,334 新町 12,562 赤城村 12,555 子持村 11,961 千代田町 11,602 粕川村 11,513 明和町 11,474 月夜野町 11,245 下仁田町 11,171 嬬恋村 10,657 北橘村 10,301 |

| 10,000人未満 | 32町 167村 |

199町村 | 34町 149村 |

183町村 | 7町 26村 |

33町村 | 5町 21村 |

26町村 | 7町 17村 |

24町村 |

| 市町村数 | 1920年 (大正9年) |

1940年 (昭和15年) |

1960年 (昭和35年) |

1980年 (昭和55年) |

2000年 (平成12年) | |||||

| 2市 38町 168村 |

208市町村 | 4市 40町 154村 |

198市町村 | 11市 28町 36村 |

75市町村 | 11市 28町 31村 |

70市町村 | 11市 33町 26村 |

70市町村 | |

人口集中地区

2010年(平成22年)国勢調査による群馬県内のDID(人口集中地区)は、13市町17地区あり、人口5万人以上のDIDは前橋・高崎Ⅰ・桐生・伊勢崎Ⅰ・太田の5地区であった。

| 県郡市町 | 平成2年 DID人口 |

県郡市町 | 平成12年 DID人口 |

県郡市町 | 平成22年 DID人口 |

|---|---|---|---|---|---|

| 群馬県 | 802,711 | 群馬県 | 801,837 | 群馬県 | 801,561 |

| 市部 | 728,800 | 市部 | 725,172 | 市部 | 764,219 |

| 郡部 | 73,911 | 郡部 | 76,665 | 郡部 | 37,342 |

| 前橋市 | 208,146 | 前橋市 | 204,541 | 前橋市 | 200,675 |

| - | - | 高崎市 | 197,744 | ||

| 高崎市 | 163,239 | 高崎市 | 171,141 | 高崎市Ⅰ | 185,689 |

| 桐生市 | 95,125 | 桐生市 | 88,575 | 桐生市 | 78,684 |

| 伊勢崎市 | 63,841 | 伊勢崎市 | 68,656 | 伊勢崎市 | 89,736 |

| 伊勢崎市Ⅰ | 57,028 | 伊勢崎市Ⅰ | 58,848 | 伊勢崎市Ⅰ | 64,174 |

| 伊勢崎市Ⅱ | 6,813 | 伊勢崎市Ⅱ | 9,808 | 伊勢崎市Ⅱ | 10,972 |

| - | - | 伊勢崎市Ⅳ | 5,365 | ||

| 太田市 | 80,334 | 太田市 | 82,866 | 太田市 | 81,779 |

| 沼田市 | 24,616 | 沼田市 | 22,688 | 沼田市 | 20,138 |

| 館林市 | 34,718 | 館林市 | 37,913 | 館林市 | 38,851 |

| 渋川市 | 20,789 | 渋川市 | 17,727 | 渋川市 | 15,895 |

| 藤岡市 | 16,827 | 藤岡市 | 17,233 | 藤岡市 | 18,063 |

| 富岡市 | 15,531 | 富岡市 | 13,832 | 富岡市 | 12,362 |

| 安中市 | 5,634 | - | - | ||

| 新町 | 12,917 | 新町 | 12,122 | 高崎市Ⅱ | 12,055 |

| 吉井町 | 5,665 | 吉井町 | 5,510 | - | |

| 草津町 | 5,689 | - | - | ||

| 境町 | 7,556 | 境町 | 9,667 | 伊勢崎市Ⅲ | 9,225 |

| - | 玉村町 | 5,421 | 玉村町 | 5,413 | |

| 大間々町 | 12,512 | 大間々町 | 11,690 | みどり市 | 10,292 |

| 大泉町 | 29,572 | 大泉町 | 32,255 | 大泉町 | 31,929 |

| 国勢調査年 | DID数 | 人口集中地区名 | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1990年(平成2年) | 18 | 前橋 | 高崎 | 新町 | 吉井 | 桐生 | 伊勢崎 Ⅰ Ⅱ |

境 | 太田 | 沼田 | 館林 | 渋川 | 藤岡 | 富岡 | 安中 | 大間々 | 草津 | - | 大泉 | |

| 1995年(平成7年) | 18 | 前橋 | 高崎 | 新町 | 吉井 | 桐生 | 伊勢崎 Ⅰ Ⅱ |

境 | 太田 | 沼田 | 館林 | 渋川 | 藤岡 | 富岡 | 安中 | 大間々 | 草津 | - | 大泉 | |

| 2000年(平成12年) | 17 | 前橋 | 高崎 | 新町 | 吉井 | 桐生 | 伊勢崎 Ⅰ Ⅱ |

境 | 太田 | 沼田 | 館林 | 渋川 | 藤岡 | 富岡 | - | 大間々 | - | 玉村 | 大泉 | |

| 2005年(平成17年) | 17 | 前橋 | 高崎 | 新町 | 吉井 | 桐生 | 伊勢崎 Ⅰ Ⅱ Ⅲ |

太田 | 沼田 | 館林 | 渋川 | 藤岡 | 富岡 | - | 大間々 | - | 玉村 | 大泉 | ||

| 2010年(平成22年) | 17 | 前橋 | 高崎Ⅰ Ⅱ | 桐生 | 伊勢崎 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ |

太田 | 沼田 | 館林 | 渋川 | 藤岡 | 富岡 | - | みどり | - | 玉村 | 大泉 | ||||

| 2015年(平成27年) | 17 | 前橋 | 高崎Ⅰ Ⅱ | 桐生 | 伊勢崎 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ |

太田 | 沼田 | 館林 | 渋川 | 藤岡 | 富岡 | - | みどり | - | 玉村 | 大泉 | ||||

主要都市

人口が10万人以上の市は前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田の5市で、前橋・高崎は中核市に、伊勢崎・太田は特例市となった。平成の大合併以前の市で、新設合併・編入合併を行わなかったのは、館林市のみである。

江戸時代に小藩が分立していたため、東京都市圏のある南関東と比べて大きな人口集積地域はみられない。特に伊勢崎市や太田市は周辺農地の転用住宅地が散在しているため、総人口に対するDID人口比率が50パーセントを下回っており、人口規模に見合ったような中心市街地を持たないことが特徴である。2015年(平成27年)国勢調査でのDID人口比率が50パーセント以上の市町村は、前橋・高崎・桐生・館林・大泉の5市町である。

| 市町名 | 平成27年国勢調査 総人口・DID人口 |

市制・町制施行年 | 大都市制度 | 地裁・家裁・地検 本庁・支部 |

簡裁 区検 |

税務署 | 警察署 | 郡役所 | 地方事務所 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前橋市 | 336,154 | 196,540 | 1892年(明治25年) | 中核市 | 本庁 | 前橋 | 前橋 | 前橋・前橋東 | 東群馬南勢多 | 勢多 |

| 高崎市 | 370,884 | 197,792 | 1900年(明治33年) | 中核市 | 高崎支部 | 高崎 | 高崎 | 高崎 | 西群馬片岡 | 群馬 |

| 桐生市 | 114,714 | 73,816 | 1921年(大正10年) | - | 桐生支部 | 桐生 | 桐生 | 桐生 | 山田 | 新田山田 |

| 伊勢崎市 | 208,814 | 88,772 | 1940年(昭和15年) | 施行時特例市 | - | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 佐位那波 | 佐波 |

| 太田市 | 219,807 | 83,094 | 1948年(昭和23年) | 施行時特例市 | 太田支部 | 太田 | - | 太田 | 新田 | - |

| 沼田市 | 48,676 | 18,551 | 1954年(昭和29年) | - | 沼田支部 | 沼田 | 沼田 | 沼田 | 利根北勢多 | 利根 |

| 館林市 | 76,667 | 39,149 | 1954年(昭和29年) | - | - | 館林 | 館林 | 館林 | 邑楽 | 邑楽 |

| 渋川市 | 78,391 | 13,473 | 1954年(昭和29年) | - | - | - | - | 渋川 | - | - |

| 藤岡市 | 65,708 | 17,552 | 1954年(昭和29年) | - | - | 藤岡 | 藤岡 | 藤岡 | 緑野多胡南甘楽 | 多野 |

| 富岡市 | 49,746 | 10,636 | 1954年(昭和29年) | - | - | 群馬富岡 | 富岡 | 富岡 | 北甘楽 | 北甘楽 |

| 安中市 | 58,531 | - | 1958年(昭和33年) | - | - | - | - | 安中 | 碓氷 | 碓氷 |

| みどり市 | 50,906 | 9,757 | 2006年(平成18年) | - | - | - | - | - | - | - |

| 中之条町 | 16,850 | - | 1889年(明治22年) | - | - | 中之条 | 中之条 | - | 吾妻 | 吾妻 |

| 長野原町 | 5,536 | - | 1889年(明治22年) | - | - | - | - | 長野原 | - | - |

| 東吾妻町 | 14,033 | - | 1889年(明治22年) | - | - | - | - | 吾妻 | - | - |

| 玉村町 | 36,654 | 5,191 | 1889年(明治22年) | - | - | - | - | - | - | - |

| 大泉町 | 41,202 | 33,181 | 1902年(明治35年) | - | - | - | - | 大泉 | - | - |

政治・行政

国政

県政

歴代知事(公選)

- 初代 北野重雄(1947年(昭和22年)4月5日 - 1948年(昭和23年)6月25日、1期)

- 2代 伊能芳雄(1948年(昭和23年)8月10日 - 1952年(昭和27年)7月4日、1期)

- 3代 北野重雄(1952年(昭和27年)8月2日 - 1956年(昭和31年)8月1日、1期)

- 4代 竹腰俊蔵(1956年(昭和31年)8月2日 - 1960年(昭和35年)8月1日、1期)

- 5代 神田坤六(1960年(昭和35年)8月2日 - 1976年(昭和51年)8月1日、4期)

- 6代 清水一郎(1976年(昭和51年)8月2日 - 1991年(平成3年)6月12日、4期)

- 7代 小寺弘之(1991年(平成3年)7月28日 - 2007年(平成19年)7月27日、4期)

- 8代 大澤正明(2007年(平成19年)7月28日 - 現在)

財政

2004年(平成16年)度

- 財政力指数 0.49

- IIグループ(財政力指数0.4以上、0.5未満)10自治体中1位

2005年(平成17年)度

- 財政力指数 0.51

- Iグループ(財政力指数0.5以上、1.0未満)10自治体中10位

2006年(平成18年)度

- 財政力指数 0.54

- Iグループ(財政力指数0.5以上、1.0未満)16自治体中10位

2007年(平成19年)度

- 財政力指数 0.59

- Iグループ(財政力指数0.5以上、1.0未満)17自治体中9位

経済・産業

群馬県内には、国税庁「法人番号公表サイト」に登録されている企業だけでも約5万5,000社存在する。「法人番号公表サイト」に登録されている県内企業のうち、企業名の冒頭に付く言葉(冒頭3音以上)で最も多かったのは、731社の「ぐんま」(片仮名・漢字表記含む)で、270社で2位の「にほん」、263社で3位の「かんとう」に大差をつけた。全体的な傾向として、所在地名や経営者名が上位となっている(2018年(平成30年)1月19日現在)。関東7都県のうち、所在地の都県名を企業名の冒頭に付ける割合は群馬県が1.3%で首位となった。背景には地名や名字など具体的な社名を好む県民性や郷土愛の高さがあると考えられる[38][39]。

群馬県に本社を置く企業

ベイシアグループのうちカインズ(カインズホーム)は埼玉県本庄市に移転

- カネコ種苗 - 種苗などの研究、製造(前橋市)

- フレッセイ - スーパーマーケット(前橋市)

- 松木技研 - 家電製品の製造(前橋市)

- マニハ食品 - 食品製造販売(前橋市)

- 村岡食品 - 各種漬物・佃煮の製造(前橋市)

- 有賀園ゴルフ - ゴルフ用品の販売(高崎市)

- 安藤 - 医薬品や医療機器の販売(高崎市)

- ORIHIRO - 健康食品製造(高崎市)

- 小島鐵工所 - 油圧プレス機器メーカー(高崎市)

- ガトーフェスタ・ハラダ - 洋菓子の製造・販売(高崎市)

- 関東いすゞ自動車 - 運送用機器、自動車整備他(高崎市)

- 求人ジャーナル - 求人広告・求人情報誌などの発行(高崎市)

- 群栄化学工業 - 化学メーカー(高崎市)

- 群馬トヨタ自動車 - 自動車・情報通信サービスの販売(高崎市)

- 三益半導体工業 - 半導体材料加工メーカー(高崎市)

- JA高崎ハム - ハム・ウインナーなどの製造(高崎市)

- セキチュー - ホームセンター、カー用品他(高崎市)

- 高崎ターミナルビル - 商業施設の運営・管理(高崎市)

- 高崎弁当 - 弁当類の製造(高崎市)

- 高崎森永 - 商品の生産(高崎市)

- 藤田エンジニアリング - 建設会社(高崎市)

- ヤマダ電機 - 大手家電量販店(高崎市)

- 朝倉染布 - 水着・ファンデーション生地の染色整理・撥水加工(桐生市)

- ソフィア - 遊技機製造(桐生市)

- 土田産業 - 繊維製品の染色整理加工・製造販売(桐生市)

- 松井ニット技研 - 1907年に創業した老舗繊維メーカー。技術力に注目したMoMAから依頼を受けて制作したニットマフラーがMoMAストアで爆発的な売り上げを記録(桐生市)。

- ミツバ - 自動車用電装品の製造販売(桐生市)

- 森産業 - キノコの種菌・菌床、食品の製造販売(桐生市)

- サンデンホールディングス(伊勢崎市)

- まるか食品(ペヤング) - 即席麺製造(伊勢崎市)

- 正田醤油 - 醤油醸造・スープ類の製造販売(館林市)

- とりせん - スーパーマーケット(館林市)

- 希望食品 - アルファ化米(乾燥米飯)の製造・販売(藤岡市)

- マンナンライフ - 蒟蒻製品等の販売(富岡市)

- マルフクケミファ - 各種石鹸・洗剤・洗濯仕上剤の製造(邑楽郡千代田町)

- 第一石鹸 - 洗剤の製造(邑楽郡板倉町)

群馬県と関係の深い企業

- 足利銀行(両毛地区) - 繊維業とともに発展。第1号支店の桐生をはじめ、前橋・渋川・高崎・伊勢崎・太田・館林などに支店がある。

- 横浜銀行 - 明治期、横浜港から生糸を輸出していたことから、前橋・高崎・桐生に支店がある。

- サンヨー食品 - 「サッポロ一番」(前橋市)

- JVCケンウッド前橋事業所(前橋市)

- しんしん利根川、総社、芳賀工場(前橋市)

- プラス前橋工場(前橋市)

- メモリード - 冠婚葬祭大手(前橋市)

- FDK高崎工場 - 世界で一つのeneloopの工場。国内唯一の民生用ニッケル水素電池の研究開発および製造拠点(高崎市)

- 大塚製薬高崎工場(高崎市)

- 沖電気高崎工場(高崎市)

- キリンビール医薬工場(高崎市)

- 第一屋製パン高崎工場(高崎市)

- 太陽誘電高崎工場(高崎市)

- ハーゲンダッツ群馬工場 - 世界に4か所しかないハーゲンダッツのアイスクリーム工場の一つで、国内唯一。タカナシ乳業と合弁で製造(高崎市)。

- ビックカメラ - (高崎市創業)

- P&G高崎工場(高崎市)

- ホットランド - 「築地銀だこ」(旧本社桐生市)

- サッポロビール群馬工場(太田市)

- SUBARU群馬製作所(太田市)

- 三菱電機群馬製作所(太田市)

- 日本ミシュランタイヤ - 日本で乗用車用タイヤを製造する工場、研究施設(MRA)と併設。(太田市)

- 大同特殊鋼渋川工場(渋川市)

- カルピス群馬工場(館林市)

- サントリー利根川ビール工場(千代田町)

- 三洋電機東京製作所(大泉町)

- マックス玉村工場(玉村町)、藤岡工場(藤岡市)

このほかにも三国コカ・コーラ群馬工場・キリンビール高崎工場・日本たばこ産業高崎工場(いずれも高崎市)があったが、事業再編リストラクチャリングにより撤退した。

県内の主な大型商業施設

- イオングループ

- 西友グループ

- 西友(伊勢崎市、高崎市、渋川市)

- セブン&アイ・ホールディングス

- ベイシアグループ

- カインズホーム伊勢崎店(伊勢崎市)

- スーパーモールいせさき(伊勢崎市)

- パワーモールおおた(太田市)

- パワーモール前橋みなみ(前橋市)

- ユニーグループ

- ウニクス高崎(高崎市)

- ヤオコー高崎飯塚店(高崎市)

- 大間々ショッピングセンターさくらもーる(みどり市大間々町)

- ガーデン前橋(前橋市)

- ジョイフル本田(太田市、邑楽郡千代田町)

- スズラン(前橋市、高崎市、沼田市)

- スマーク伊勢崎(伊勢崎市)

- 高崎高島屋(高崎市)

- 館林つつじの里ショッピングセンター(館林市)

- フレスポ藤岡(藤岡市)

- マーケットシティ桐生(桐生市)

- ヤオコー桐生相生店(桐生市)

- MEGAドン・キホーテ(桐生市)

- モントレー(高崎市・高崎駅ビル)

生活・交通

警察

交通

高速道路

一般国道

- 国道17号(高崎市 - 利根郡みなかみ町)(中山道、高前バイパス、三国街道・高渋バイパス)

- 国道18号(高崎市 - 安中市)(中山道・豊岡バイパス)

- 国道50号(前橋市 - 太田市)(前橋水戸線)

- 国道120号(沼田市 - 利根郡片品村)(日光沼田線)

- 国道122号(みどり市 - 邑楽郡明和町)(日光東京線)(銅山街道)

- 国道144号(吾妻郡長野原町 - 吾妻郡嬬恋村)(長野原上田線)

- 国道145号(吾妻郡長野原町 - 沼田市)(長野原沼田線)

- 国道146号(吾妻郡長野原町)(長野原軽井沢線)

- 国道254号(藤岡市 - 甘楽郡下仁田町)(東京小諸線)(信州街道)

- 国道291号(利根郡みなかみ町)

- 国道292号(吾妻郡長野原町)

- 国道299号(多野郡神流町 - 多野郡上野村)

- 国道353号(桐生市 - 吾妻郡中之条町)

- 国道354号(高崎市 - 邑楽郡板倉町)(日光例幣使街道、古河街道・駒形線)

- 国道405号(吾妻郡長野原町 - 吾妻郡中之条町)

- 国道406号(吾妻郡嬬恋村 - 高崎市)

- 国道407号(太田市)(日光街道)

- 国道462号(伊勢崎市 - 多野郡上野村)

主要県道・一般県道

鉄道

路線バス

空港

サイクリングロード

- 高崎伊勢崎自転車道線 42.5km 高崎市浜尻町 - 伊勢崎市若葉町

- 桐生足利藤岡自転車道線 38.4km 桐生市錦町 - 栃木県藤岡町

- 玉村渋川自転車道線 35.0km 玉村町五料 - 渋川市金井

- 桃ノ木川サイクリングロード 13.5km 前橋市下小出町 - 前橋市駒形町

- 広瀬川サイクリングロード 4.4km 伊勢崎市宮子町 - 伊勢崎市若葉町

- 井野川(ホタルの里)サイクリングロード 5.9km 高崎市浜尻町 - 高崎市保渡田町

- 烏川・榛名白川サイクリングロード 4.2km 高崎市上並榎町 - 高崎市沖町

- 早瀬川サイクリングロード 3.8km 高崎市大八木町 - 高崎市楽間町

- 烏川・碓氷川サイクリングロード 2.6km 高崎市聖石町 - 高崎市乗附町

- 粕川サイクリングロード 3.3km 伊勢崎市華蔵寺町 - 伊勢崎市下植木町

- 蛇川(石田川)サイクリングロード 12.1km 太田市古戸町 - 太田市寺井町

- 薄根川サイクリングロード 3.5km 沼田市柳町 - 沼田市薄根町

- 烏川・神流川サイクリングロード 7.1km 高崎市新町戸崎 - 藤岡市根岸

- 鮎川サイクリングロード 4.2km 藤岡市上大塚 - 藤岡市中

- 高田川サイクリングロード 11.5km 富岡市黒川 - 富岡市妙義町菅原

- 碓氷川サイクリングロード 9.8km 安中市板鼻 - 安中市中後閑

- 胡桃沢川サイクリングロード 4.0km 中之条町中之条 - 中之条町五反田

- 草津サイクリングロード 2.2km 草津町草津

- 早川サイクリングロード 12.0km 太田市阿久津町 - 伊勢崎市境上渕名

医療・福祉

教育

- 国公立大学

マスメディア

新聞

- 地方紙

- 全国紙

テレビ局

放送対象地域は関東広域圏(東京都港区に本局を置き、関東地方全域を放送エリアとするキー局)に属する。県域放送の群馬テレビ(GTV)・NHK前橋放送局のほか、NHK放送センター(教育テレビ)、在京キー局5局(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ)、放送大学が前橋中継局をはじめ県内各地に中継局を設置している。

ラジオ局

県内に地元AMラジオ局は存在しない。在京AM3局(TBSラジオ・文化放送・ニッポン放送)の放送対象地域になっている。

- FMラジオ局(県域局)

- コミュニティFM

- ラジオ高崎(高崎市)(76.2MHz/20W)

- FM OZE(沼田市)(76.5MHz/20W)

- FM TARO (太田市)(76.7MHz/20W)

- ラヂオななみ (佐波郡玉村町)(77.3MHz/10W)

- FM桐生(桐生市)(77.7MHz/20W)

- いせさきFM(伊勢崎市)(76.9MHz/20W)

- M wave(前橋市)(84.5MHz/10W)

ケーブルテレビ

- 群馬県のケーブルテレビ局(参照)

文化・スポーツ

方言

- 群馬弁(上州弁)

食文化

- 郷土料理

- 食文化

群馬県は二毛作による小麦の栽培が発達していたため、うどん、焼きまんじゅうなど、小麦粉を使った名物料理が多い。

- うどん(桐生市など県内各所) - 群馬県のうどん消費量は、香川県に次ぐ。

- おっきりこみ(県内各所)

- カツ丼(県内各所)

- つみっこ(県内各所)

- とっちゃなげ汁(藤岡市など)

- パスタ(高崎市など県内各所) - 県内にはスパゲッティやラザニアなどパスタを扱うイタリア料理店が多い。

- 高崎パスタ(高崎市)

- みそぱん(沼田市など県内各所)

- 焼きそば(県内各所)

- ジャガイモ焼きそば(桐生市)

- ペヤングソースやきそば(伊勢崎市 まるか食品)

- 太田焼きそば(太田市)

- 登利平の鳥めし(前橋市)

- tonton汁(とんとん汁)(前橋市)

- JA高崎ハム(高崎市)

- だるま弁当(高崎市)

- オランダコロッケ(高崎市)

- 子供洋食(桐生市)

- ぎゅうてん(桐生市)

- コロリンシュウマイ(桐生市)

- ビスロール(桐生市)

- いかパン(伊勢崎市)

- 伊勢崎もんじゃ(伊勢崎市) - 伊勢崎市ではもんじゃ焼きにイチゴシロップを入れる「あま」、カレー粉を入れる「から」、その両方を入れる「あまから」味がある。

- だんご汁(沼田市)

- 藤岡ラーメン(藤岡市)

- こしね汁(富岡市)

- みなかみダムカレー(みなかみ町)

銘菓

- 焼きまんじゅう(県内各所)

- 焼きまんじゅうジェラート(前橋市 バロン、桐生市 ミラノ)

- 旅がらす(前橋市 旅がらす本舗清月堂)

- 鶴サブレー(前橋市 バロン)

- 七福神あられ(前橋市 幸煎餅)

- ぐんまちゃんパン(前橋市 アジアパン)

- こんにゃく大福(前橋市 丸大オヲツヤ商店)

- ラスク(高崎市 ガトーフェスタ・ハラダ)

- 花パン(桐生市 小松屋、辰見屋、日盛堂など)

- からっ風カリン(桐生市 青柳)

- ノコギリ屋根サブレ(桐生市 青柳)

- 栗まんじゅう(桐生市 藤掛屋)

- アイスまんじゅう(桐生市 シロフジ)

- 帯羊羹(桐生市 舟定)

- ねりきりぐんまちゃん(桐生市 舟定)

- スバル最中(太田市 伊勢屋)

- 六連星サブレ(太田市 伊勢屋)

- くるみゆべし(沼田市 つるまい本舗)

- 麦落雁(館林市 三桝家總本舗)

- 湯の花饅頭(渋川市伊香保町 勝月堂、清芳亭など)

- 鬼サブレ(藤岡市 虎屋本店)

- 瓦せんべい(藤岡市 虎屋本店)

- かいこの王国(藤岡市 丸エイ食品)

- たまごまんじゅう(藤岡市 成田屋)

- まゆこもり(富岡市 田島屋)

- 磯部せんべい(安中市 大手製菓、名月堂、栄泉堂など)

- 遠足ポテト(安中市 富士屋)

- 生クリーム大福(安中市 丸田屋総本店)

- 温泉饅頭(草津町 本家ちちや、富貴堂、松むら饅頭など)

- ぐんまちゃんロールケーキ(玉村町 福嶋屋)

伝統工芸

- 伝統工芸品

名産品

- イチゴ - やよいひめ(県内各地)

- 梅(高崎市)

- 瓦(藤岡市)

- 生糸・絹製品(桐生市、伊勢崎市など県内各地)

- キャベツ(嬬恋村)

- きゅうり(板倉町)

- 近代こけし(前橋市)

- 鯉(前橋市など県内各地)

- コンニャク(富岡市、下仁田町など県内各地)

- 下仁田ねぎ(下仁田町)

- スイカ(太田市藪塚地区)

- 水仙(東吾妻町)

- だるま(高崎市)

- ヤマトイモ(太田市尾島地区)

- バラ(前橋市)

- 遊技機(桐生市、伊勢崎市、渋川市)

- リンゴ(沼田市、渋川市)

- Daruma dolls.jpg

高崎だるま

- Silk raw 01.jpg

絹・生糸

- Shimonitanegi.jpg

下仁田ネギ

- Tsumagoi Cabbage&Asamayama.JPG

嬬恋村のキャベツ畑

スポーツ

- 上毛かるた

- 全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)

- ザスパクサツ群馬(2005年J2リーグに参入し、草津町と前橋市を中心とした全県をホームタウンに活動する)

- 群馬ダイヤモンドペガサス(独立リーグ・BCリーグのプロ野球チーム)

- 群馬クレイン・サンダーズ(Bリーグのプロバスケットボールチーム)

- 群馬グリフィン・レーシングチーム(自転車プロロードレースチーム)

公営競技

かつては全ての公営競技場が揃った県であった。

観光

名所・旧跡

- 広域

- 谷川岳(利根郡みなかみ町、新潟県南魚沼郡湯沢町)

- 武尊山(利根郡みなかみ町、川場村、片品村)

- 日光白根山(利根郡片品村、栃木県日光市)

- 皇海山(沼田市、栃木県日光市)

- 赤城山(前橋市、桐生市、沼田市、渋川市、利根郡昭和村)

- 榛名山(高崎市、渋川市、北群馬郡榛東村、吾妻郡東吾妻町)

- 妙義山(富岡市、安中市、甘楽郡下仁田町)

- 荒船山(甘楽郡下仁田町、長野県佐久市)

- 浅間山(吾妻郡嬬恋村、長野県北佐久郡軽井沢町、御代田町)

- 尾瀬(利根郡片品村、福島県南会津郡檜枝岐村、新潟県魚沼市)

- 多々良沼(館林市、邑楽郡邑楽町)

- 渡良瀬遊水地(邑楽郡板倉町、栃木県栃木市、小山市、下都賀郡野木町、茨城県古河市、埼玉県加須市)

- 三県境(邑楽郡板倉町、栃木県栃木市、埼玉県加須市)

- Tanigawadake.jpg

- Mount Joshu-Hotaka.JPG

- Mt.Nikko-Shirane.jpg

- Sukai-01.jpg

- MountAkagi.jpg

- Haruna-san.JPG

- Mt-myogi-in-summer.jpg

- Mt.Arafune.JPG

- Mt.Asama 06.jpg

- Mt.Shibutsu 16.jpg

- Tatebayashi Tataranuma Park 1.JPG

- WataraseYusuichi.jpg

- Tochigi The Tochigi-Gunma-Saitama Boundary 1.JPG

- 前橋地区

- Gunma pref-office 1 cropped.jpg

- Maebashi Park survey.jpg

- Arts Maebashi night 1.jpg

- Gunma arena 100227 2.jpg

- Souja-jinja (Maebashi) keidai.JPG

- チューリップとパークタワー.TIF

- 赤城南面千本桜.jpg

- Akagi-jinja (Fujimi) shoumen.JPG

- Kakumanbuchi (2015-09-22) - Flickr.jpg

- 高崎・安中地区

- Takasaki-byakui-dai-Kannon.jpg

- Gunma Music Center 2009.jpg

- The Museum of Modern Art, Gunma.JPG

- 少林山達磨寺霊符堂.JPG

- Tsuchiya Memorial Museum.JPG

- Haruna Honden.JPG

- Monument of Tago (Tagohi).jpg

- Poppo Town.Gate.JPG

- Usui no.3 bridge.JPG

- 桐生地区

- Kiryutenmangu.jpg

- 旧曽我織物工場.jpg

- 桐生織物記念館.jpg

- Suidoyama Memorial Hall.JPG

- Okawa Museum of Art.JPG

- 吾妻公園, Azuma Park - panoramio.jpg

- 桐生が岡公園 遊園地全景.JPG

- Kennen Kinenkan 2.jpg

- Kiryu Club Building.JPG

- Orihime Jinja (Kiryu).JPG

- Kiryu-Meijikan-2013012603.jpg

- Glasshouse of Gunma Insect World.jpg

- Mizunuma-Hot-spring.JPG

水沼駅温泉センター

- Iwajuku-A.jpg

- 伊勢崎地区

- Isesaki Shrine 001.JPG

- 伊勢崎陣屋 001.JPG

- Kezouji kouen yuuenchi 001.JPG

- 波志江下沼(伊勢崎市) 001.JPG

- 田島弥平旧宅.jpg

- Shidori-jinja (Isesaki) haiden-1.JPG

- Karai-jinja (Tamamura) haiden-1.JPG

- 太田・館林地区

- Daikoin temple ota gunma.jpg

- OtaKodomonoKuniPanoramaChair.jpg

- Serada toshogu.jpg

- Ota Gunma Ota City Nittanosho History Museum 1.JPG

- Tatebayashi Morinji Temple Gate 1.JPG

- TatebayashiJouHonmaru.JPG

館林城本丸跡

- TsutsujiTatebayashi.jpg

- Tayama Katai Literature Museum.jpg

- Gunma Museum of Art, Tatebayashi 1.jpg

- Itakura Raiden Shrine Honsha 1.JPG

- KoizumiCastleRuin.JPG

- Izumi Green Path in Oizumi.JPG

- 沼田地区

- Numata Park.jpg

沼田城本丸跡

- Miroku-ji (Numata, Gunma) chinshudo.jpg

- Tanbaraue.JPG

- Fukiware Falls 05.jpg

- 渋川地区

- 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館(渋川市渋川)

- 群馬ガラス工芸美術館(渋川市渋川)

- 渋川スカイランドパーク(渋川市金井)

- 伊香保グリーン牧場(渋川市金井)

- 伊香保温泉(渋川市伊香保町伊香保)

- 水澤寺(渋川市伊香保町水沢)

- 伊香保おもちゃと人形自動車博物館(北群馬郡吉岡町上野田)

- Shibukawa City Art Museum.JPG

- Gumma Glass Art Museum.jpg

- Ikaho Onsen 02.jpg

伊香保温泉石段街

- Mizusawa-Kannon Shibukawa.JPG

- Michinoeki fujioka.jpg

- Takayama-sha Sericulture School 5.jpg

高山社跡

- RIMG0027.JPG

- Sakurayama.jpg

- Fuji-do gohyaku-rakan.JPG

- Sazanami iwa at kannamachi.jpg

- Hayataki fall.jpg

- 富岡地区

- Ichinomiya nukisaki jinja Roumon.JPG

- Tomioka Silk Mill East Cocoon Warehouse05.jpg

- Gunma Museum Of Natural History and Tomioka Kabura Bunka Hall.jpg

- Tomioka Art Museum.jpg

- Myogi-jinja Haiden-Heiden-Honden 2.jpg

- 雄川堰6.JPG

- Rakusan-en Konmei Pond 1.jpg

- 吾妻地区

- Kuni-Akaiwa settlement01.JPG

- ASAMA Volcano Museum 2017-04.jpg

- Kusatsu-Shiranesan03s5s4272.jpg

- Kusatsu-Shiranesan01s5s4272.jpg

- Gunma Astronomical Observatory.jpg

- Agatsumakeikoku.JPG

祭事・催事

温泉

- 前橋・伊勢崎地区

- 高崎・安中地区

- 桐生・太田・館林地区

- 沼田地区

- 渋川地区

- 藤岡・富岡地区

- 吾妻地区

群馬県を舞台とした作品

※発表順

映画

- 浅太郎赤城の唄(1934年)

- ここに泉あり(1955年)

- 風来坊探偵 赤い谷の惨劇(1961年) - 浅間山[40]

- 対決(1967年)

- 銭ゲバ(1970年)

- 人間の証明(1977年)

- 刑事物語5 やまびこの詩(1987年)

- バナナシュート裁判(1989年) - 高崎市

- 月とキャベツ(1996年)

- 眠る男(1996年)

- バトル・ロワイアル(2000年)

- 仔犬ダンの物語(2002年) - あずま小学校(勢多郡東村)、大澤呉服店(桐生市)

- 半落ち(2004年)

- リンダ リンダ リンダ(2005年) - 高崎市・前橋市

- タッチ(2005年) - 前橋育英高等学校

- ALWAYS 三丁目の夕日(2005年) - 大西飛行場跡地(館林市)

- 日本沈没(2006年版)(2006年) - 麒麟麦酒工場跡地(高崎市)

- ハチミツとクローバー(2006年) - 安中市

- スケバン刑事 コードネーム=麻宮サキ(2006年) - イオン太田ショッピングセンター

- 暗いところで待ち合わせ(2006年) - 大胡駅周辺

- 包帯クラブ(2007年)

- アンフェア the movie(2007年) - 太田市役所

- クライマーズ・ハイ(2008年)

- からっぽ(2012年)

- そして父になる(2013年) - 前橋市

楽曲

漫画

- 銭ゲバ(1970年)

- 名探偵コナン(1994年) - 群馬県内(北軽井沢ほか)

- 頭文字D(1995年)- 渋川市

- ハチミツとクローバー(2000年) - 安中市

- 日常(2006年) - 伊勢崎市

- ねこむすめ道草日記(2008年) - 渋川市

- 惡の華(2009年) - 桐生市

- SOUL CATCHER(S)(2013年)

- お前はまだグンマを知らない(2013年)

- 銀(しろがね)のニーナ

- 血の轍(押見修造)(2017年)

小説

テレビドラマ

- 木枯し紋次郎(1972年)

- 人間の証明(1978年)

- ファイト(2003年)

- クライマーズ・ハイ(2005年)

- 逃亡者 木島丈一郎(2005年12月10日) - 高崎駅

- ハチミツとクローバー(2008年) - 安中市

- 銭ゲバ(2009年) - 群馬県庁舎

- MR.BRAIN(2009年) - 群馬大学医学部附属病院(第3話)

- 黄金の豚-会計検査庁 特別調査課-(2010年) - 群馬県庁昭和庁舎

- 花燃ゆ(2015年) - 群馬県庁舎、富岡製糸場

アニメ

- クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険(1996年) - 桐生市

- ハチミツとクローバー(2005年) - 安中市

- 名探偵コナン 漆黒の追跡者(2009年) - 安中市

- 僕は友達が少ない(2011年) - 高崎駅西口周辺

- 魔法少女まどか☆マギカ(2011年) - 群馬県庁前

- 日常(2011年) - 伊勢崎市

- 惡の華(2013年) - 桐生市

- 宇宙よりも遠い場所(2017年) - 館林市

ゲーム

浪曲

群馬県出身の人物

脚注

- ↑ 平成20年度 県民経済計算(県民所得推計結果)の概要

- ↑ 西垣晴次・山本隆志・丑木幸男編『群馬県の歴史』山川出版社 2003年11月

- ↑ 前掲県史、西垣晴次「風土と人間 -自然にはぐくまれた上州人気質」2ページ

- ↑ 武光誠 『県民性の日本地図』 文藝春秋 文春新書166 2001年(平成13年)73-74頁 ISBN 4-16-660166-0

- ↑ ぐんまちゃん、“銀座追放”免れる 東京の「ぐんまちゃん家」、交渉難航し近所に移転へ 広くて格安の物件に - 産経新聞(2018年6月22日閲覧)

- ↑ 【2月14日】ぐんま総合情報センター「ぐんまちゃん家」移転について(ぐんま総合情報センター) - 群馬県報道提供資料(2018年2月14日更新)2018年6月22日閲覧

- ↑ 【5月9日】ぐんま総合情報センター(ぐんまちゃん家)の移転オープン時期の変更について(広報課) - 群馬県報道提供資料(2018年5月9日更新)2018年6月22日閲覧

- ↑ 【6月5日】ぐんま総合情報センター(ぐんまちゃん家)オープニングセレモニーについて(広報課) - 群馬県報道提供資料(2018年6月5日更新)2018年6月22日閲覧

- ↑ 【6月11日】平成29年度「ぐんま総合情報センター」の実績について(広報課) - 群馬県報道提供資料(2018年6月11日更新)2018年6月22日閲覧

- ↑ 【6月11日】移転後のぐんま総合情報センター(ぐんまちゃん家)について(広報課) - 群馬県報道提供資料(2018年6月11日更新)2018年6月22日閲覧

- ↑ 新店舗のオープン日が決定しました! - ツイッター ぐんまちゃん家(公式)(5月31日)2018年6月22日閲覧

- ↑ 2018年(平成30年)1月1日 上毛新聞 6面

- ↑ 「地域ブランド調査2009」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2010」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2011」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2012」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2013」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2014」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2015」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2016」調査結果

- ↑ 「地域ブランド調査2017」調査結果

- ↑ 2017年(平成29年)11月20日 上毛新聞 1面

- ↑ 陸続きで車両が往来できない県境は群馬・福島県境と富山・長野県境の2つのみである。前者は徒歩での越境に3時間30分程度、シャトルバスでの乗り継ぎを含めると4時間程度を要する。車両だと国道120号や国道401号などで日光市などを経由して200km以上、6〜7時間もの大迂回を強いられる。後者は尾瀬のように自然保護目的ではないがあまりにも険しい山岳地帯に阻まれているため歩道も含め直結道が一切存在せず徒歩も含めあらゆる手段を使っても往来は不可能である。

- ↑ 群馬県「テレビ・ぐんま一番」2017年(平成29年)1月31日更新、2月12日閲覧。

- ↑ 館林市「館林市の紹介」2015年(平成27年)4月1日付、2016年(平成28年)1月20日閲覧。

- ↑ 上毛かるた「雷(らい)と空風(からっかぜ)義理人情」

- ↑ 蒸し焼き料理に用いられたとみられる。

- ↑ 松田猛・関口功一「文化のあけぼの」 西垣晴次・山本隆志・丑木幸男編『群馬県の歴史』山川出版社 2003年11月 10 - 11ページ

- ↑ 上毛かるた「ゆかりは古し貫前神社」

- ↑ 上毛かるた「昔を語る多胡の古碑」

- ↑ 上毛かるた「歴史に名高い新田義貞」

- ↑ 上毛かるた「桐生は日本の機(はた)どころ」

- ↑ 『47都道府県うんちく事典』96頁出版社-PHP文庫・執筆者-八幡和郎

- ↑ 県総人口が初めて200万人を超えたのは1993年11月1日だが、1994年4月1日に一度割った後、翌月1日に再び200万人を超えている。

- ↑ 2017年(平成29年)11月1日 上毛新聞 1面 「世界の記憶」に上野三碑 5年越しの活動結実

- ↑ 2018年(平成30年)1月20日 上毛新聞 1面 歴史的まちづくり支援 桐生市の計画認定 政府

- ↑ 2018年(平成30年)1月24日 上毛新聞 17面 風致維持計画 桐生市に認定証 政府

- ↑ 2018年(平成30年)1月21日 上毛新聞 1面 企業名「ぐんま」最多731社

- ↑ “背景は県民性や郷土愛の深さ? 県内企業名冒頭「ぐんま」731社”. 上毛新聞社 (2018年1月21日). . 2018閲覧.

- ↑ JJサニー千葉 『千葉流 サムライへの道』 ぶんか社、2010年(日本語)。ISBN 4821142694。

関連項目

- Category:群馬県

- 群馬の県道一覧

- 群馬県出身の人物一覧

- 群馬県名誉県民

- 群馬県指定文化財一覧

- 群馬県高等学校一覧

- 群馬県中学校一覧

- 群馬県小学校一覧

- 群馬県幼稚園一覧

- 群馬県外国人学校一覧

- 群馬県の自然景勝地

- 両毛

- 北関東・磐越地域

- 関東地方知事会

- 北関東磐越五県知事会議

- 広域関東圏

- 北関東

- 上信越

- 日本の地理、日本の地域

外部リンク

行政

観光

- 群馬の観光情報サイト - 群馬県観光国際協会

- 群馬の地域情報サイト - 群馬なびるん

| 先代: 七日市県・小幡県・安中県・ 沼田県・前橋県・高崎県・ 伊勢崎県・岩鼻県 |

行政区の変遷 1871年 - 1873年 (第1次群馬県) |

次代: 熊谷県 |

| 先代: 熊谷県の一部(上野国) 栃木県の一部(上野国) |

行政区の変遷 1876年 - (第2次群馬県) |

次代: ----- |

| ぐんまけん 群馬県 | |

|---|---|

| 地方 | 関東地方 |

| 団体コード | 10000-5 |

| ISO 3166-2:JP | JP-10 |

| 面積 |

6,362.28km2 |

| 総人口 |

1,951,183人 (推計人口、2018年4月1日) |

| 人口密度 | 307人/km2 |

| 隣接都道府県 | |

| 県の木 | クロマツ |

| 県の花 | レンゲツツジ |

| 県の鳥 | ヤマドリ |

| 県の魚 県の歌 県民の日 マスコット |

アユ 群馬県の歌 10月28日 ぐんまちゃん |

| 群馬県庁 | |

| 所在地 |

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号 北緯36度23分26.4秒東経139度3分37.6秒 群馬県庁 |

| 外部リンク | 群馬県 |

| |

群馬県(ぐんまけん)は、日本の都道府県の一つ。関東地方の北西部に位置する。県庁所在地は前橋市。

米麦栽培・養蚕・繊維工業などの伝統産業に加え、畜産・野菜栽培・機械工業が盛んで、県北西部は温泉・保養地であるとともに、利根川上流ダム群による電力・上水道供給地となっている。県南東部は都市化が進み、首都圏整備法の都市開発区域に指定され、工業地域を形成している。

概要

群馬県は日本列島の内陸東部に位置し、関東地方の北西部を占める。利根川の上流域であり県南東部に関東平野、県西部・北部に山地を有し、この山嶺によって日本海側の会津・信越地方と分けられる。海洋国家である日本において、内陸部に位置する数少ない県である。

2015年(平成27年)国勢調査による群馬県の人口は197万3115人で、47都道府県中第19位。2015年(平成27年)全国都道府県市区町村別面積調による県面積は、6362.28km2で、47都道府県中、第21位である。2008年(平成20年)度の県内総生産は7兆2216億円であり、世界の過半数の国の国内総生産(GDP) より大きな規模を有している[1]。日本国内で比較すると、47都道府県の中で22位である。一人当たり県民所得は268.9万円である。

名称

上代においては「毛野国」(毛の国)を形成し、これを上下に分かち「上毛野国(かみつけぬのくに)」とされ、のちに上野国となる。現在の県域はほぼ上野国と一致し、今でも異称として「上州(じょうしゅう)」「上毛(じょうもう、かみつけ)」を用いることがある。

郷土の風物・人物を詠んだ「上毛かるた」は広く県民に親しまれている。上毛かるたでは毛野国を「しのぶ毛の国二子塚」と詠んでおり、多くの古墳が築かれた古代毛野地域は、東国における有力な文化圏を形成したと考えられている。

県名は、前橋が属していた群馬郡から採用された。群馬郡は元は「くるまのこおり」と言い、藤原京木簡では「車」の一字で表記されていたが、奈良時代の初めに全国の郡や郷の名を二文字の好字で表記することとなり「群馬」と書くようになった(群馬郡#歴史も参照)。群馬は「馬が群れる」という意味であり、貴重な馬が群れている豊かな土地であった[2][3]。この地方が古くから馬に関係あったことはよく知られている。

県民性

群馬県民の気質は、古典的な類型として、口調が荒く短気で熱しやすく冷めやすいが、正直で人情味にあふれ、義侠心が厚く陽気で楽天的であることがあげられる。内村鑑三は上州人を正直で剛毅朴訥の至誠の人と評している[4]。上毛かるたに「雷と空風 義理人情」という札があり、こうした上州人気質は、雷やからっ風に代表される激しい気象条件によって形成されたものであると説明される。近年は過疎化の進展によりこうした特質は薄らいでいるが、両毛地域の民謡である八木節音頭にみられる明るさと威勢のよさは、上州の風土と人を端的に象徴しているといえる。

からっ風と雷に次いで、「かかあ天下」が上州名物として知られる。かかあ天下の由来としては、養蚕・製糸・織物といった絹産業による女性の経済力の高さがあったと考えられる。2014年(平成26年)に、富岡市の富岡製糸場など4件が「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録。2015年(平成27年)には、桐生市の桐生織物会館旧館など12件が「かかあ天下 ―ぐんまの絹物語―」の名で日本遺産に認定された。また、群馬県は一世帯当たりの自動車保有台数、女性の運転免許保有数が日本一多い。

マスコット

県のマスコットは、馬の姿をした「ぐんまちゃん」で、初代と二代目がいる。

初代ぐんまちゃんは、馬場のぼるのデザインによるもので、1983年(昭和58年)に群馬県で開催された第38回国民体育大会(あかぎ国体)のマスコットキャラクターとして登場した。

二代目ぐんまちゃんは、「ゆうまちゃん」の名で、1994年(平成6年)に群馬県で開催された第3回全国知的障害者スポーツ大会(ゆうあいピック)のマスコットキャラクターとして登場した。 2008年(平成20年)7月、東京都中央区銀座に群馬県のアンテナショップである「ぐんま総合情報センター(通称:ぐんまちゃん家)」が開設され、「ゆうまちゃん」が「ぐんまちゃん」を襲名し「二代目ぐんまちゃん」となった。

銀座5丁目にあったぐんまちゃん家は、2018年(平成30年)3月の賃貸契約の満了に伴い [5] 銀座7丁目に移転し、同年6月にリニューアルオープンした [6] [7] [8] [9] [10] [11]。

魅力度

ブランド総合研究所が実施した「地域ブランド調査」では、群馬県の魅力度は47都道府県の中で40位台を推移している。都道府県別集計が始まった2009年(平成21年)以来、2017年(平成29年)まで9回の調査で、最下位を含めワースト3入りを5回経験している[12]。

| 地域ブランド調査 群馬県の順位推移 | |

|---|---|

| 2009年(平成21年) | 45位[13] |

| 2010年(平成22年) | 41位[14] |

| 2011年(平成23年) | 44位[15] |

| 2012年(平成24年) | 47位[16] |

| 2013年(平成25年) | 44位[17] |

| 2014年(平成26年) | 46位[18] |

| 2015年(平成27年) | 45位[19] |

| 2016年(平成28年) | 45位[20] |

| 2017年(平成29年) | 41位[21] |

都道府県単位での評価は高くないが、市町村単位では前橋・高崎・桐生・太田の4市が以下の指標で高評価を得ている[22]。

地理・地域

位置

関東の西北部に位置し、南は埼玉県、西は長野県、北は新潟県・福島県、東は栃木県に囲まれた内陸県である。群馬県と福島県の県境地域は、自然環境保護のため自家用車の乗り入れが規制された尾瀬国立公園となっており、車両による往来ができない[23]。

県の形が羽を広げた鶴のように見えるため、上毛かるたでは「つる舞う形の群馬県」という札がある。そのため、群馬県人は地域をさすのに鶴の一部に見立てた表現を用いることがある。群馬県の広報番組では、県最東端の板倉町を「鶴のくちばし」[24]、県東南部に位置する館林市は、市の位置を「鶴の頭の部分」であると説明している[25]。

自然公園

地勢

県域東南部は関東平野となっており、県の人口の7割ほどが集中している。県内の地域ごとに拠点都市が分散していることから明確な首位都市が存在しない。県域南部は中毛・西毛・東毛の三地域に区分される。県中央部にあたる中毛地域は、県庁所在地・前橋市や、銘仙の産地・伊勢崎市がある。県西部の西毛地域は、首都圏と信越地域を結ぶ交通の要衝・高崎市がある。前橋市と高崎市周辺は両翼都市として県の中心地域となっている。 県東部の東毛地域は、織物業が盛んで織都と称される桐生市、SUBARU(スバル)の所在地で自動車産業を中心とする工業都市・太田市がある。

県域西部から北部にかけて関東山地・三国山脈などの山地が連なり、長野県との県境にある浅間山を始め、新潟県との県境に近い谷川岳、赤城山・榛名山・妙義山の上毛三山がある。県域北部の北毛地域にあたる標高の高い山岳地帯では豪雪地帯に指定されることが多く、スキー場も多い。浅間山や草津白根山は活動度が高い活火山であり、国際的な観光地草津温泉を始め伊香保温泉・水上温泉・四万温泉・万座温泉など温泉地が豊富である。

大水上山を水源とする利根川は、吾妻川・神流川・渡良瀬川など県内の諸河川を集め、東流して太平洋及び東京湾に注ぐ。分水嶺を挟んだ県域である信濃川流域の野反湖と阿賀野川流域の尾瀬の水は日本海へ注ぎ、関東地方で日本海側河川の集水域になっているのは群馬県だけである。また、利根川流域の一つ鏑川の源流は長野県佐久市となり長野県域を源流に持つ。

- 日本、関東地方

- 隣接都道府県:新潟県 - 埼玉県 - 長野県 - 栃木県 - 福島県

- 平野・盆地

- 山岳・丘陵ファイル:AsamaYamaS.jpg上空から見た浅間山

- 河川

- 利根川

- 楢俣川、湯ノ小屋沢川、湯檜曽川、谷川、阿能川、赤谷川、四釜川、薄根川、発知川

- 片品川、塗川、泙川、根利川、赤城川、白沢川

- 沼尾川、栗の木川、天竜川

- 吾妻川、万座川、熊川、白砂川、温川、四万川、名久田川、沼尾川

- 平沢川、木曽川、牛王川、橘川、滝の沢川、吉岡川、牛王頭川

- 烏川、長井川、相間川、榛名川、滑川、榛名白川、車川、里見川

- 碓氷川、入山川、霧積川、九十九川、増田川、後閑川、秋間川、柳瀬川、岩井川

- 鏑川、南牧川、雄川、高田川、丹生川、星川、鮎川

- 井野川、唐沢川、天王川、染谷川

- 神流川、黒川、東福寺川、間物沢川、塩沢川、気奈沢川、飯島川、三波川、三名川、笹川

- 広瀬川、桃ノ木川、赤城白川、荒砥川、神沢川、粕川、蕨沢川、鏑木川

- 早川、石田川、蛇川、八瀬川、休泊川

- 渡良瀬川

- 信濃川 - 本流は県内を流れていない

- 利根川

- 湖沼 利水施設 - 尾瀬沼、矢木沢ダム、渡良瀬遊水地、野反湖、群馬用水

気候

日本の気候区分では北毛が日本海側気候、吾妻郡と西毛が中央高地式気候、中毛と東毛が太平洋側気候であり、標高差も大きいため他の関東地方の都県と比較して気候差が大きい。気象庁観測所の観測値に基づくと、ケッペンの気候区分では、前橋、高崎、中之条、下仁田、神流、桐生などの県下主要都市を含む中南部地域の大部分が温帯夏雨気候に類される。このほか、みなかみ町藤原において西岸海洋性気候、沼田とみなかみ町幸地、館林において温暖湿潤気候、草津と嬬恋村田代において亜寒帯湿潤気候が見られる。

夏

南北で気候の差が大きく、夏は前橋、伊勢崎、館林などを中心とした南部では熊谷など埼玉県北部と同様、赤城山や秩父山地からのフェーン現象と東京都心のヒートアイランド現象によって発せられた熱風の影響で猛暑日に達することがよくあり、40度前後まで上がることもあるなど日本でも有数の酷暑地帯となる。特に前橋市や伊勢崎市では前述のヒートアイランド現象やフェーン現象が顕著に現れ、日没後も気温が下がりにくい状態が続く。館林市では2010年から3年連続で猛暑日の年間日数の国内最多を記録している。対して北部は気温が低く、上がっても30°Cを少し越える程度。特に標高1000mを超える草津などは真夏日はおろか、夏日が観測されることさえ少ないほど冷涼であるなど、県内でも地域によって極端な差がみられる。また、南部ではこの高温の影響により雷が多く上州名物として全国的に知られており[26]、また雷雲が北部山岳地から太平洋に抜ける通り道となっていることから、かみなり銀座とも呼ばれる。

冬

冬は南部では他地域の関東平野と同様に乾燥した晴れの日が多く雪は少ないが、風が強い(赤城おろし)。気温は晴れれば10°Cを越えることも多いが、関東地方の中では寒気の影響を受けやすいため日中でも晴れても5度前後までしか上がらないこともある。また、内陸にあるため冬日は比較的多いが、季節風が強いために、隣接する栃木県及びその東隣の茨城県に比べると朝晩の冷え込みは緩やかであり、1月の最低平均気温は前橋が-0.8°C、伊勢崎が-0.6°Cと高く、南関東のさいたま市(-1.5°C)、多摩地方の府中市(-0.9°C)、房総の佐倉(-2.0°C)よりも高く最低気温が下がりにくい。真冬日はほとんどない。ただし、前述したとおり季節風が強いため、実際の気温よりも低く感じられることが多い。北部は日本海からの雪雲の影響で雪が多く(みなかみ町藤原では2006年1月26日に301cmの積雪深を観測)、豪雪地帯(片品村は関東地方唯一の特別豪雪地帯)に指定されている地域が多い。気温も南部と比較すると夏同様に低く、冬日はほぼ毎日、真冬日もよく観測される。また、標高が1000mを超える北東部の尾瀬周辺と西部の嬬恋村や長野原町の北軽井沢などは特に、冷え込みが厳しく、放射冷却により時にマイナス20度以下まで冷え込むことがあるほどであるが、みなかみ町などの北部と違って西部の高原地帯は比較的降雪量は少ない。

年間平均気温・降水量

年平均気温は南部(前橋)で14.6°C、北部(沼田)で11.6°Cであり、最も高いのは伊勢崎で15.3°C、最も低いのは嬬恋村田代で7.2°Cである。内陸にあるため、南北ともに一日の気温差が大きい。年間の降水量は南部では1,200mm前後の地点が多い。北部は1,100mm - 1,700mm程度で、南部と比べると地域差が大きい。

| 平年値 (月単位) |

北部 | 南部 | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北毛 | 吾妻 | 中毛 | 西毛 | 東毛 | ||||||||||||||

| 沼田 | みなかみ町 | 片品 | 中之条 | 草津 | 嬬恋村 田代 |

前橋 | 伊勢崎 | 高崎市 | 藤岡 | 下仁田町 西野牧 |

神流 | 桐生市 | 館林 | |||||

| 藤原 | 幸知 | 上里見町 | 榛名山 | 広沢町 | 黒保根町 | |||||||||||||

| 平均 気温 (°C) |

最暖月 | 24.3 (8月) |

21.5 (8月) |

22.8 (8月) |

- | 24.4 (8月) |

19.5 (8月) |

19.5 (8月) |

26.4 (8月) |

27.1 (8月) |

25.5 (8月) |

- | - | 23.9 (8月) |

23.8 (8月) |

26.0 (8月) |

- | 26.9 (8月) |

| 最寒月 | -0.3 (1月) |

-2.7 (1月) |

-1.3 (1月) |

- | 0.2 (1月) |

-4.2 (1月) |

-4.6 (2月) |

3.5 (1月) |

4.1 (1月) |

2.4 (1月) |

- | - | 1.0 (1月) |

0.6 (1月) |

3.2 (1月) |

- | 3.7 (1月) | |

| 降水量 (mm) |

最多月 | 169.5 (9月) |

228.4 (1月) |

206.0 (8月) |

175.6 (9月) |

215.2 (8月) |

265.2 (7月) |

232.3 (9月) |

220.6 (9月) |

203.0 (7月) |

240.1 (8月) |

442.2 (8月) |

196.2 (9月) |

215.8 (9月) |

225.6 (9月) |

196.7 (9月) |

246.1 (8月) |

171.8 (9月) |

| 最少月 | 36.7 (12月) |

93.2 (4月) |

93.4 (11月) |

54.7 (12月) |

28.3 (12月) |

54.7 (12月) |

42.6 (12月) |

23.1 (12月) |

19.7 (2月) |

22.0 (12月) |

30.4 (12月) |

22.6 (12月) |

19.4 (12月) |

22.2 (12月) |

27.5 (12月) |

27.3 (1月) |

32.4 (12月) | |

| 降水 日数 (日) |

最多月 | 15.4 (7月) |

22.5 (1月) |

19.3 (1月) |

15.7 (7月) |

15.7 (7月) |

18.5 (7月) |

16.4 (7月) |

14.9 (7月) |

14.8 (7月) |

16.9 (7月) |

19.0 (7月) |

14.0 (7月) |

16.5 (7月) |

15.3 (7月) |

15.4 (7月) |

17.0 (7月) |

13.2 (7月) |

| 最少月 | 6.4 (12月) |

12.9 (5月) |

12.5 (4月、5月) |

8.1 (11月) |

4.7 (1月、12月) |

9.0 (11月) |

7.3 (12月) |

2.8 (12月) |

3.3 (1月) |

3.4 (12月) |

4.9 (12月) |

2.8 (12月) |

3.9 (1月、12月) |

3.1 (12月) |

3.2 (12月) |

3.7 (12月) |

3.2 (12月) | |

地域

地域区分

群馬県庁による5地域区分。2005年(平成17年)度から2014年(平成26年)度まで設置されていた5つの県民局の管轄区域に相当する。

- 中部地域(前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡)

- 西部地域(高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡)

- 東部地域(桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡)

- 利根沼田地域(沼田市、利根郡)

- 吾妻地域(吾妻郡)

元々は以下の4地域で構成されている。地方裁判所や地方検察庁の管轄では、吾妻地区は本庁に、東毛は桐生地区と太田地区に分けられ、前橋・高崎・桐生・太田・沼田の5地域区分となる。

- 中毛地域(前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡)

- 西毛地域(高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡)

- 東毛地域(桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡)

- 北毛地域(沼田市、利根郡、吾妻郡)

以下は広域市町村圏などによる10地域区分である。高崎と安中、太田と邑楽館林は同一の広域市町村圏を構成している。税務署の管轄では、渋川地区と安中地区は高崎税務署の管内に、太田地区は館林税務署の管内に含まれ、前橋・高崎・桐生・伊勢崎・沼田・館林・藤岡・富岡・中之条の9地域区分となる。

- 前橋地区(前橋市)

- 伊勢崎地区(伊勢崎市、佐波郡)

- 渋川地区(渋川市、北群馬郡)

- 高崎・安中地区(高崎市、安中市)

- 藤岡地区(藤岡市、多野郡)

- 富岡地区(富岡市、甘楽郡)

- 沼田地区(沼田市、利根郡)

- 吾妻地区(吾妻郡)

- 桐生地区(桐生市、みどり市)

- 太田・館林地区(太田市、館林市、邑楽郡)

以下は昭和前期に設置されていた地方事務所による10地域区分である。

- 勢多地区(前橋市、勢多郡)

- 群馬地区(高崎市、群馬郡)

- 多野地区(多野郡)

- 北甘楽地区(北甘楽郡)

- 碓氷地区(碓氷郡)

- 吾妻地区(吾妻郡)

- 利根地区(利根郡)

- 佐波地区(伊勢崎市、佐波郡)

- 新田山田地区(桐生市、新田郡、山田郡)

- 邑楽地区(邑楽郡)

以下は二次医療圏・土木事務所による12地域区分である。警察署の管轄では、前橋地区は前橋・前橋東に、吾妻地区は吾妻・長野原に、館林地区は館林・大泉に分けられ、前橋・前橋東・伊勢崎・渋川・高崎・藤岡・富岡・安中・沼田・吾妻・長野原・桐生・太田・館林・大泉の15地域区分となる。

- 前橋地区(前橋市)

- 伊勢崎地区(伊勢崎市、佐波郡)

- 渋川地区(渋川市、北群馬郡)

- 高崎地区(高崎市)

- 藤岡地区(藤岡市、多野郡)

- 富岡地区(富岡市、甘楽郡)

- 安中地区(安中市)

- 沼田地区(沼田市、利根郡)

- 吾妻地区(吾妻郡)

- 桐生地区(桐生市、みどり市)

- 太田地区(太田市)

- 館林地区(館林市、邑楽郡)

以下は郡市による12地域区分である。1949年(昭和24年)10月1日の北群馬郡設置以後、平成の大合併による郡市の再編まで用いられた。

- 勢多・前橋地区

- 佐波・伊勢崎地区

- 北群馬・渋川地区

- 群馬・高崎地区

- 多野・藤岡地区

- 甘楽・富岡地区

- 碓氷・安中地区

- 利根・沼田地区

- 吾妻地区

- 山田・桐生地区

- 新田・太田地区

- 邑楽・館林地区

地域区分対照表

| 四区分 | 五区分 | 十区分 | 十二区分 | 市郡町村 |

|---|---|---|---|---|

| 中毛 | 中部 | 前橋 | 前橋 | 前橋市 |

| 伊勢崎 | 伊勢崎 | 伊勢崎市、佐波郡(玉村町) | ||

| 渋川 | 渋川 | 渋川市、北群馬郡(榛東村、吉岡町) | ||

| 西毛 | 西部 | 高崎・安中 | 高崎 | 高崎市 |

| 安中 | 安中市 | |||

| 藤岡 | 藤岡 | 藤岡市、多野郡(上野村、神流町) | ||

| 富岡 | 富岡 | 富岡市、甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町) | ||

| 北毛 | 利根 | 沼田 | 沼田 | 沼田市、利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町) |

| 吾妻 | 中之条 | 中之条 | 吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町) | |

| 東毛 | 東部 | 桐生 | 桐生 | 桐生市、みどり市 |

| 太田・館林 | 太田 | 太田市 | ||

| 館林 | 館林市、邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町) |

市町村

群馬県には、35の市町村がある。以下、12市7郡15町8村を記載する。市制施行が可能な町はなし、町制施行が可能な村は榛東村の1村。「町」「村」の読み方はそれぞれすべて「まち」「むら」。

人口は2018年4月1日現在。県庁所在地の前橋市が約33万人、隣接する高崎市が約37万人であり、実質的に双子都市となっているが、行政面では別々の地域とされることがほとんどである。岡山県の岡山市と倉敷市、埼玉県の旧浦和市と旧大宮市(現・さいたま市)の関係に似ている。

中毛地域

中毛地域は、群馬県中南部を占める地域である。3市2郡2町1村がある。西毛・北毛・東毛、埼玉県大里・児玉の各地域と接する。前橋市・伊勢崎市・玉村町が、前橋・高崎地方拠点都市地域の一部に含まれ、前橋市が西毛の高崎市とともに地域の中心都市に指定されている。

- 市

- 県中部の中心都市。県庁所在地。中核市。もと前橋藩の城下町。製糸業の中心地として栄え、明治期に前橋製糸所が置かれた。市域の中心を利根川とその分流である広瀬川が流れる。市街地は利根川の両岸に広がり、利根川東岸に群馬県庁・両毛線前橋駅・上毛電鉄中央前橋駅、西岸に上越線新前橋駅・上野総社神社がある。市の東北部に赤城山・赤城神社がある。人口は334,299人で県内第2位。1892年(明治25年)4月1日、東群馬郡前橋町が県内で初めて市制施行。2004年(平成16年)12月5日、勢多郡大胡町・宮城村・粕川村を、2009年(平成21年)5月5日に富士見村を編入した。養豚・花卉の栽培が盛んで、豚カツ・ソースかつ丼など豚肉料理が名物。バラの生産量が高いことから、前橋市の花としてバラが制定されており、ぐんまフラワーパークや敷島公園にバラ園がある。

- 北群馬郡

- 佐波郡

西毛地域

西毛地域は、群馬県西南部を占める地域である。4市2郡3町2村がある。吾妻・中毛、埼玉県秩父・児玉、長野県東信地方と接する。高崎市・藤岡市が、前橋・高崎地方拠点都市地域の一部に含まれ、高崎市が中毛の前橋市とともに地域の中心都市に指定されている。

- 市