|

|

| (同じ利用者による、間の2版が非表示) |

| 1行目: |

1行目: |

| | {{基礎情報 都道府県 | | {{基礎情報 都道府県 |

| | |都道府県名 = 青森県 | | |都道府県名 = 青森県 |

| − | |画像 = ファイル:OiraseValley2.JPG | + | |画像 = |

| − | |画像の説明 = [[奥入瀬渓流]]

| + | |都道府県章 = |

| − | |都道府県旗 = {{Flagicon|青森県|size=100px}}

| |

| − | |都道府県旗の説明 = [[青森県旗]]

| |

| − | |都道府県章 = [[ファイル:Emblem of Aomori Prefecture.svg|80px|青森県章]] | |

| − | |都道府県章の説明 = 青森県章

| |

| | |区分 = 県 | | |区分 = 県 |

| | |コード = 02000-1 | | |コード = 02000-1 |

| | |ISO 3166-2 = JP-02 | | |ISO 3166-2 = JP-02 |

| | |隣接都道府県 =[[岩手県]]、[[秋田県]]、[[北海道]] | | |隣接都道府県 =[[岩手県]]、[[秋田県]]、[[北海道]] |

| − | |木 = [[ヒバ]] | + | |木 = |

| − | |花 = [[リンゴ]]の花

| + | |知事 = |

| − | |鳥 = [[ハクチョウ]]

| |

| − | |シンボル名 = 他のシンボル

| |

| − | |歌など = 県の魚 : [[ヒラメ]]<br />県の歌 : [[青森県賛歌]](1971年制定)<br />県民の歌 : [[青い森のメッセージ]](2001年制定)

| |

| − | |知事 = [[三村申吾]] | |

| | |郵便番号 = 030-8570 | | |郵便番号 = 030-8570 |

| − | |所在地 = 青森市長島一丁目1番1号<br /><small>{{ウィキ座標度分|40|49|28.6|N|140|44|26|E|type:adm1st_region:JP-02|display=inline}}</small><br />[[ファイル:Aomori prefoffice.JPG|220px|青森県庁]] | + | |所在地 = 青森市長島一丁目1番1号<br /><small>{{ウィキ座標度分|40|49|28.6|N|140|44|26|E|type:adm1st_region:JP-02|display=inline}}</small> |

| | |外部リンク = [http://www.pref.aomori.lg.jp/ 青森県] | | |外部リンク = [http://www.pref.aomori.lg.jp/ 青森県] |

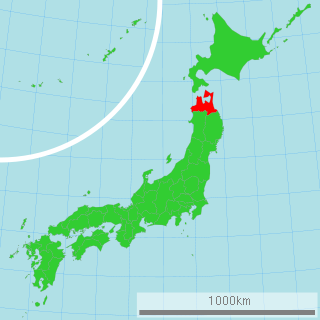

| | |位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 02 Aomori prefecture.svg|320px|青森県の位置]]{{基礎自治体位置図|02|000}} | | |位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 02 Aomori prefecture.svg|320px|青森県の位置]]{{基礎自治体位置図|02|000}} |

| | |特記事項 = | | |特記事項 = |

| | }} | | }} |

| − | '''青森県'''(あおもりけん)は、[[日本]]の[[本州]]最北端に位置する[[都道府県|県]]。[[都道府県庁所在地|県庁所在地]]は[[青森市]]である。県の[[人口]]は全国31位、[[面積]]は全国8位。[[令制国]]の[[陸奥国 (1869-)|陸奥国]](むつのくに、りくおうのくに)で構成されている。 | + | '''青森県'''(あおもりけん) |

| | | | |

| − | == 概要 ==

| + | 本州最北端の県。北は[[津軽海峡]]を隔てて北海道と相対し,東は太平洋,西は日本海に面し,南部は岩手県,秋田県に接している。東部と西部にはそれぞれ[[下北半島]],[[津軽半島]]が突き出し,内に[[陸奥湾]]をいだく。中央部は南北に[[奥羽山脈]]が連なり,これに那須火山帯が重なって[[恐山]]や[[八甲田山]]の火山群,カルデラ湖の[[十和田湖]]を形成。奥羽山脈は,北の[[夏泊半島]],北西の津軽山地に延びる。西には出羽山地の北端をなす[[白神山地]]があり,これに鳥海火山帯が重なって[[岩木山]]を噴出。平野は,西に[[津軽平野]],中央部に[[青森平野]],東に[[三本木原]]の台地がある。気候は中央の山地を境に東と西で異なり,太平洋側の南部地方は,夏は[[やませ]]のため低温,冬は寒冷乾燥の好天気。日本海側の津軽地方は夏は高温,冬は多雪。古くは[[陸奥国]]の大半を占め,江戸時代には東半分は[[盛岡藩]],西半分は[[弘前藩]]に属していた。明治4(1871)年の廃藩置県で,初め弘前県となり,同年県庁を青森に移し青森県と改称。農業と水産業が県の主産業。特にリンゴの生産額は全国一。上北地方はウマの産地で,畜産も盛ん。奥入瀬渓流([[奥入瀬川]]),十和田湖,岩木山,恐山など観光地が多い。東北本線と奥羽本線が青森市で合し,ここから北海道へは,青函連絡船に代わって,1988年に[[青函トンネル]]を通過する JR津軽海峡線が開通している。2010年12月[[東北新幹線]]が全線開業した。東北自動車道が県の中央を北上し,青森市まで通じる。青森,三沢,八戸に空港がある。 |

| − | 青森県は[[東北地方]]の[[北部]]に位置する[[本州]]北端の県である。県の人口は約126万人であり、日本の総人口の約1[[パーセント|%]]を占め、県の面積は9,644[[平方キロメートル|km<sup>2</sup>]]で、国土の約2.5%を占める。県内の市町村数は40で、うち市は10、町は22、村は8あり、8つの郡がある。県人口の52%は青森市、[[八戸市]]、[[弘前市]]に居住する。

| + | |

| − | | |

| − | 東は[[太平洋]]、西は[[日本海]]、北は[[津軽海峡]]に面し、太平洋側の南に[[岩手県]]が、日本海側の南に[[秋田県]]が隣接し津軽海峡の対岸に[[北海道]]が位置する。同海峡の中央部は[[公海]]<ref>{{Cite news|title=【正論】津軽海峡を全面領海にして守れ 東海大学教授・山田吉彦|url=http://www.sankei.com/politics/news/131105/plt1311050041-n1.html|publisher=[[産経新聞]]|date=2013-11-05|accessdate=2017-06-23|archiveurl=http://archive.is/PTTgV|archivedate=2017-06-20}}</ref>(但し[[日本の排他的経済水域]]<ref>{{Cite web|title=日本の領海等概念図|url=http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html|publisher=[[海上保安庁]][[海洋情報部]]|accessdate=2017-06-23}}</ref>)であるが、同海峡を潜る[[青函トンネル|青函隧道]]<!--出入口の扁額にこう書かれている。-->は公海下も日本の[[領土]]であり、ここで[[東津軽郡]][[外ヶ浜町]]と北海道[[松前郡]][[福島町]]が隣接している<ref>[[1988年]]([[昭和]]63年)[[3月13日]]に開催された[[事務次官等会議]]において、公海下約4.7[[キロメートル|km]]が東津軽郡[[三厩村]](現・外ヶ浜町)、約5kmが福島町に編入されることとなった。外ヶ浜町の[[道の駅みんまや#青函トンネル記念館|青函トンネル記念館]]には、三厩村と福島町の境界を示す標識が展示されている。</ref>。

| |

| − | | |

| − | [[世界遺産]][[白神山地]]を有し、[[景勝地]][[十和田湖]]をはじめ[[八甲田山]]、[[岩木山]]、[[下北半島]]の[[仏ヶ浦]]などの自然環境が数多く残されている。青森県の中央部には[[奥羽山脈]]が縦走し、西側の[[津軽地方]]と東側が[[南部地方 (青森県)|南部地方]](三八地方・上北地方・下北地方)ではそれぞれ異なる歴史や気候、文化、風土を持つ。

| |

| − | | |

| − | 青森県は全国有数の[[農業]]産出県であり、食料自給率はカロリーベースで118%である<ref>農林水産省 平成19年度(概算値)、平成18年度(確定値)の都道府県別食料自給率</ref>。主要な出荷品目は[[リンゴ]]、[[ナガイモ]]、[[ニンニク]]が全国一の生産量である。漁業においても全国有数の水揚高である八戸港があり、[[サバ]]、[[イカ]]が国内一の水揚げであり、全国に出荷されている。

| |

| − | | |

| − | 県南部では国策で建設された八戸臨海工業地帯があり、火力発電所、製紙工場、電気機器工場、造船所およびその関連産業が立地する。下北半島ではむつ小川原湖周辺に国家事業の原子力関連施設の建設が続いている。核燃料サイクル施設や国際原子力機関の[[ITER]]関連施設、原子力発電所が立地し、県内主要企業の[[日本原燃]]が本社を置く。他に県内には国内で最大級の風力発電施設がある。

| |

| − | | |

| − | 県内には[[青森空港]]と[[三沢空港]]があり、[[東北新幹線]]が新青森駅から東京駅まで最短2時間59分で結び、[[北海道新幹線]]が[[青函トンネル]]により北海道と結ぶ。在来線は[[青い森鉄道線]]、[[弘南鉄道]]([[弘南線]]・[[大鰐線]])、[[奥羽本線]]などがある。主要道路は[[東北縦貫自動車道]]弘前線および八戸線([[八戸自動車道]])、[[国道4号]]が[[日本橋 (東京都中央区)|日本橋]]と青森市を終点にして通る。[[国道7号]]が新潟市と青森市を結ぶ。また青森港、八戸港から北海道を結ぶカーフェリー八戸港から国際コンテナ航路が就航している。

| |

| − | | |

| − | 祭りは[[青森ねぶた|青森ねぶた祭]]、[[弘前ねぷたまつり]]、[[五所川原立佞武多]]、[[八戸三社大祭]]などが有名である。県内では[[縄文時代]]の遺跡が数多く出土し、[[三内丸山遺跡]](青森市)や二ツ森貝塚、[[是川遺跡]](八戸市)などで住居や土器および土偶が発見されている。

| |

| − | | |

| − | 青森県の失業率は6.1%(2010年 モデル推計値)で、[[ドイツ]](2011年)と同じ値である<ref>労働力調査 年平均 都道府県別完全失業率(モデル推計値) http://www.stat.go.jp/data/roudou/pref/zuhyou/lt06y.xls</ref>。県民の平均年収は247.6万円(2008年 現金付与額)<ref>厚生労働省 平成20年賃金構造基本統計調査(都道府県別速報)統計表1</ref>。2011年現在の県の有効求人倍率は、0.42倍で、都市別では高い順に、八戸(0.51倍)、青森(0.48倍)、野辺地(0.48倍)、弘前(0.42倍)<ref>デーリー東北 青森県の有効求人倍率0.42倍(2011/08/30 22:05)http://cgi.daily-tohoku.co.jp/cgi-bin/news/2011/08/30/new1108302203.htm</ref><ref>{{PDFlink|[http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/4056/201183092520.pdf 青森労働局 最近の雇用情勢について]}} - (平成23年7月)Ⅳ 安定所別求人倍率の状況(学卒を除きパートタイムを含む全数…原数値)</ref>。県では2005年から2008年までの平均の社会減数が9,263人の転出超過で<ref>{{PDFlink|[http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/tokei/files/20hakusho.pdf 青森県社会経済白書(平成20年度版)]}} pp.50 図1-1-12県外転出、県内転出の推移</ref>高校卒業時に約5600人が転出<ref>青森県教育委員会 高等学校卒業者の進路状況—平成21年5月1日現在— pp2.表 卒業後の進路状況</ref><ref>大学進学者の 64.8% 、就職者の 54.3% 、その他短大生含む。専修学校の学生は県内外に分類されていないため、実際には県外に流出する学生数は若干多いことを考慮しなければならない。</ref><ref>高校卒業後の県外進学者・就職者の中には住民票を県内に置いたままの可能性があるため、県の人口統計の転出者数と異なる。このため、ここではデータに信頼性がある青森県教育委員会の進路状況調査の数値を利用している。</ref>、大学卒業時の転出は2270人である<ref>22歳の数値は本県の大学卒業生以外の転出者も含む。</ref>。20歳から24歳の転出理由の60.7%は他県への就職を理由としている<ref>青森県企画政策部 平成21年青森県の人口 2009年の20歳から24歳までの転出者7118人を対象にした調査</ref>。青森県は2004年に青森県若年者就職支援センター([[ジョブカフェ]]あおもり)を設置し、高校生から40歳までを対象として、青森、八戸、弘前、むつで就労支援を実施している<ref>ジョブカフェあおもり http://www.jobcafe-aomori.jp/index.php</ref>。

| |

| − | | |

| − | == 名称 ==

| |

| − | [[明治]]4年([[1871年]])[[9月 (旧暦)|9月]]に当時弘前町に設置されていた県庁が青森町に移設された際に、県庁所在地の地名がそのまま採用されたものである。「青森」という地名は、[[江戸時代]]前期の[[寛永]]元年([[1624年]])に[[弘前藩]]が現在の青森市の場所に港町の建設を始めたときに名付けられたもので、現在の青森市本町付近に海上からの目印になる[[青#やまと言葉の「あお」|青い]]森があったことが由来とされている(当該「森」は現在は消失。)。<ref>青森県の由来や地名について(2008年7月1日 青森県県民生活文化課)http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/culture/shitsumon01.html</ref>

| |

| − | この場合の[青]は英語の[blue]の意味ではなく、中国語の(日本語も)意味の[green]を含んでいる[青]である為、実際は[緑の森]に見えた。

| |

| − | | |

| − | == 地理・地域 ==

| |

| − | [[ファイル:Satellite image of Aomori, Japan in May 2001.png|right|thumb|320px|2001年5月30日地球観測衛星[[テラ (人工衛星)|テラ]]搭載の[[MODIS]]センサにより撮影]]

| |

| − | 県中央部の陸奥湾を東側の下北半島と西側の津軽半島が取り囲む県の形は、県章にそのまま図案化されており、その特徴的な形や本州最北端の位置関係から、全国的な認知度は高い。小・中学生を対象とした調査では、北海道・沖縄県に青森県を含めた3道県が、他の都府県に比べ突出した認知度を有する結果となっている<ref>(財)総合初等教育研究所 社会についての基礎的知識の習得に関する調査(平成19年:小学5 - 6年生)</ref><ref>帝国書院 都道府県名認知度調査(平成14年:小学生)(平成16年:中学生)</ref>。

| |

| − | | |

| − | === 地形 ===

| |

| − | ;半島

| |

| − | *[[津軽半島]]

| |

| − | *[[下北半島]]

| |

| − | *[[夏泊半島]]

| |

| − | ;山脈、山地

| |

| − | *[[奥羽山脈]]

| |

| − | *[[津軽山地]]

| |

| − | *[[白神山地]]

| |

| − | *[[恐山山地]]

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | ;山、丘

| |

| − | *[[岩木山]]

| |

| − | *[[八甲田山]]

| |

| − | *[[釜臥山]]

| |

| − | *下北丘陵

| |

| − | *[[階上岳]]

| |

| − | *[[名久井岳]]

| |

| − | *[[恐山]]

| |

| − | *[[四角岳]]

| |

| − | *[[櫛ヶ峯]]

| |

| − | *乗鞍岳

| |

| − | *[[白神岳]]

| |

| − | ;平野、台地

| |

| − | *[[津軽平野]]

| |

| − | *[[青森平野]]

| |

| − | *[[三本木原台地]]

| |

| − | ;河川

| |

| − | *[[奥入瀬川]]

| |

| − | *[[岩木川]]

| |

| − | *[[赤石川]]

| |

| − | *[[馬淵川]]

| |

| − | *[[高瀬川]]

| |

| − | *[[田名部川]]

| |

| − | *[[新井田川]]

| |

| − | ;湖沼

| |

| − | *[[十和田湖]]

| |

| − | *[[小川原湖]]

| |

| − | *[[十三湖]]

| |

| − | *[[宇曽利湖]]

| |

| − | *[[鷹架沼]]

| |

| − | *[[津軽富士見湖]](廻堰大溜池)

| |

| − | *[[十二湖]]

| |

| − | *[[田面木沼]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | ;岬、崎

| |

| − | *[[竜飛崎]]

| |

| − | *[[大間崎]]

| |

| − | *[[尻屋崎]]

| |

| − | *黄金崎(艫作崎)

| |

| − | *[[大戸瀬崎]]

| |

| − | *[[鳥居崎]]

| |

| − | *[[夏泊崎]]

| |

| − | *[[高野崎]]

| |

| − | *[[小泊岬]]

| |

| − | *[[牛ノ首岬]]

| |

| − | ;島

| |

| − | *[[弁天島 (大間町)|弁天島]]

| |

| − | *[[久六島]]

| |

| − | *[[鯛島 (青森県)|鯛島]]

| |

| − | *[[茂浦島]]

| |

| − | *[[湯ノ島 (青森湾)|湯の島]]

| |

| − | *[[蕪島]]

| |

| − | ;海峡、湾港、海岸

| |

| − | *[[津軽海峡]]

| |

| − | *[[平舘海峡]]

| |

| − | *[[陸奥湾]]

| |

| − | *[[野辺地湾]]

| |

| − | *[[青森湾]]

| |

| − | *[[大湊湾]]

| |

| − | *[[芦崎湾]]

| |

| − | *[[三厩湾]]

| |

| − | *[[七里長浜]]

| |

| − | *[[淋代海岸]]

| |

| − | *[[仏ヶ浦]]

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | | |

| − | === 広袤(こうぼう) ===

| |

| − | {{座標一覧|節=広袤(こうぼう)}}

| |

| − | 国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調によると、青森県の面積は{{自治体面積/青森県|青森県}}平方キロメートルである<ref>[http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm 全国都道府県市区町村別面積調] 国土地理院 2013年11月28日閲覧</ref>。

| |

| − | | |

| − | 青森県の東西南北それぞれの端、および、都道府県界未確定部分に仮の境界線を入れて求めた重心は以下の位置である<ref>[http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/CENTER/kitaheso.htm 北海道・東北地方の東西南北端点と重心の経度緯度] 国土地理院 2013年9月26日閲覧</ref><ref>[http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/CENTER/kendata/aomori_heso.htm 青森県 市区町村の役所・役場及び東西南北端点の経度緯度(世界測地系)] 国土地理院 2013年9月26日閲覧</ref>。北端は[[弁天島 (大間町)]]、南端は[[花木ダム]]の約4キロ南、東端は[[階上町立小舟渡小学校]]の東側の海岸線、西端は[[久六島]]にある。また[[統計局]]の平成22年国勢調査によると、人口重心は青森市駒込の[[田代平湿原]]付近にある<ref>[http://www.stat.go.jp/data/kokusei/topics/topi61.htm 我が国の人口重心 -平成22年国勢調査結果から-] 統計局 2013年9月26日閲覧</ref>。

| |

| − | {|border="1" frame="box" rules="all" cellspacin="0" cellpadding="0" style="font-size:small;text-align:center"

| |

| − | |重心<br />{{ウィキ座標度分秒|40|46|59|N|140|49|42|E|type:landmark_region:JP|name=青森県重心}} ||<br />北端<br />{{ウィキ座標度分秒|41|33|22|N|140|54|42|E|type:landmark_region:JP|name=青森県最北端}}<br />↑||人口重心<br />{{ウィキ座標度分秒|40|42|47.2|N|140|54|60|E|type:landmark_region:JP|name=青森県人口重心}}

| |

| − | |-

| |

| − | |西端<br />{{ウィキ座標度分秒|40|32|03|N|139|29|49|E|type:landmark_region:JP|name=青森県最西端}}←||青森県庁舎所在地<br />{{ウィキ座標度分秒|40|49|28|N|140|44|24|E|type:landmark_region:JP|name=青森県庁}}||東端<br />→{{ウィキ座標度分秒|40|27|07|N|141|41|00|E|type:landmark_region:JP|name=青森県最東端}}

| |

| − | |-

| |

| − | | ||↓<br />南端<br />{{ウィキ座標度分秒|40|13|04|N|141|00|46|E|type:landmark_region:JP|name=青森県最南端}}||

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 自然公園 ===

| |

| − | *[[国立公園]] 2箇所

| |

| − | :[[十和田八幡平国立公園]]、[[三陸復興国立公園]]

| |

| − | *[[国定公園]] 2箇所

| |

| − | :[[下北半島国定公園]]、[[津軽国定公園]]

| |

| − | *[[都道府県立自然公園|県立自然公園]] 7箇所

| |

| − | :浅虫夏泊県立自然公園、大鰐碇ヶ関温泉郷県立自然公園、名久井岳県立自然公園、[[芦野池沼群県立自然公園]]、黒石温泉郷県立自然公園、岩木高原県立自然公園、赤石渓流暗門の滝県立自然公園

| |

| − | | |

| − | === 気候 ===

| |

| − | [[ファイル:Japan climate classification 1.png|thumb|right|300px|日本海側気候の地域(2:青色)<br />太平洋岸気候の地域(緑色)]]

| |

| − | *青森県は県内全域が[[豪雪地帯]]に指定されており、そのうち一部地域は特別豪雪地帯に指定されている。また、青森市は都道府県庁所在地都市では唯一、市域すべてが特別豪雪地帯に指定されている。

| |

| − | *那須火山帯の山麓および西側は[[日本海側気候]]。それ以外の地域は[[太平洋側気候]]。

| |

| − | *[[ケッペンの気候区分]]でいうと、下北半島など太平洋側の一部は夏も冷涼のため、定義上では[[西岸海洋性気候]]とされることもある。また、山岳地帯や[[碇ヶ関村|碇ヶ関]]など南部の内陸部は[[亜寒帯湿潤気候|亜寒帯(冷帯)湿潤気候]]である。

| |

| − | *南部ほど[[内陸性気候]]のため寒さが厳しく、北部は[[海洋性気候]]のため寒さはそれほど厳しくない。特に、日本海側沿岸部は緯度の割には温暖であるが冬季の日照時間は非常に少ない。太平洋側の内陸部を除き、全般に[[日較差]]は小さく、岩手県などと比べても寒さは厳しくないが、青森市の[[酸ヶ湯]](標高890[[メートル|m]])は日中の気温が低いことで有名であり、1月の平均最高気温は−5.5°Cにしかならない。また、日本有数の豪雪地でもある。

| |

| − | {|

| |

| − | ||{{Climate_graph|[[深浦町|深浦]]|47574

| |

| − | |96.9|77.3|78.3|93.3|108.8|109.4|146.0|157.4|176.0|165.6|147.2|126.2

| |

| − | |2.0|2.1|5.8|12.3|17.0|21.0|24.8|26.8|22.9|17.1|10.6|5.1

| |

| − | |-2.7|-2.6|-0.4|4.4|9.1|13.7|18.3|19.9|15.6|9.7|4.2|-0.1

| |

| − | }}

| |

| − | ||{{Climate_graph|[[青森市|青森]]|47575

| |

| − | |144.9|116.0|69.5|60.7|78.8|82.2|102.6|129.3|119.8|106.0|131.7|148.6

| |

| − | |1.5|2.0|5.9|13.1|18.5|21.5|25.5|27.6|23.7|17.7|10.7|4.5

| |

| − | |-4.3|-4.3|-1.8|3.2|8.3|13.2|17.6|19.3|14.6|7.8|2.4|-1.6

| |

| − | }}

| |

| − | ||{{Climate_graph|[[むつ市|むつ]]|47576

| |

| − | |96.0|84.9|77.3|81.1|92.3|109.0|122.8|140.4|172.7|115.4|115.4|93.3

| |

| − | |1.4|1.7|5.2|12.2|17.5|20.1|23.7|25.7|22.4|17.2|10.4|4.4

| |

| − | |-5.4|-5.8|-3.0|2.3|7.2|11.8|16.3|18.2|13.5|6.7|1.6|-2.5

| |

| − | }}

| |

| − | ||{{Climate_graph|[[八戸市|八戸]]|47581

| |

| − | |48.2|52.7|51.6|58.9|84.7|99.2|117.1|139.8|167.7|77.0|61.2|41.7

| |

| − | |2.5|2.8|6.6|13.6|18.5|20.6|24.5|26.5|22.9|17.7|11.3|5.4

| |

| − | |-4.5|-4.4|-1.7|3.5|8.4|12.6|17.0|19.1|14.8|8.0|2.2|-1.8

| |

| − | }}

| |

| − | |}

| |

| − | {{-}}

| |

| − | {|class="wikitable" style="font-size:smaller;text-align:right;white-space:nowrap"

| |

| − | |+青森県各地の平年値(統計期間:1971年 - 2000年、出典:[http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html 気象庁・気象統計情報])

| |

| − | !rowspan="2" colspan="2"|平年値<br />(月単位)

| |

| − | !colspan="5"|東青津軽

| |

| − | !colspan="2"|北五津軽

| |

| − | !colspan="2"|西津軽

| |

| − | !colspan="3"|中南津軽

| |

| − | |-

| |

| − | !style="width:5em;"|[[青森市|青森]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[青森市]]<br />[[青森空港|青森大谷]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[青森市]]<br />[[酸ケ湯]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[今別町|今別]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[外ヶ浜町]]<br />[[蟹田町|蟹田]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[五所川原市]]<br />[[市浦村|市浦]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[五所川原市|五所川原]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[鰺ヶ沢町|鰺ヶ沢]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[深浦町|深浦]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[黒石市|黒石]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[弘前市|弘前]]

| |

| − | !style="width:5em;"|[[平川市]]<br />[[碇ヶ関村|碇ヶ関]]

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|平均<br />気温<br />([[セルシウス度|°C]])

| |

| − | !最暖月

| |

| − | |23.0<br />(8月)||

| |

| − | |18.4<br />(8月)||22.0<br />(8月)

| |

| − | |22.0<br />(8月)||22.4<br />(8月)

| |

| − | |23.1<br />(8月)||22.6<br />(8月)

| |

| − | |23.1<br />(8月)||22.8<br />(8月)

| |

| − | |23.3<br />(8月)||22.9<br />(8月)

| |

| − | |-

| |

| − | !最寒月

| |

| − | |−1.4<br />(1月)||

| |

| − | |−7.8<br />(1月)||−1.2<br />(1月)

| |

| − | |−1.7<br />(1月)||−0.9<br />(1月)

| |

| − | |−1.6<br />(1月)||−0.7<br />(1月)

| |

| − | |−0.4<br />(1月)||−2.1<br />(1月)

| |

| − | |−2.0<br />(1月)||−3.1<br />(1月)

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|[[降水量]]<br />([[ミリメートル|mm]])

| |

| − | !最多月

| |

| − | |148.6<br />(12月)||

| |

| − | | ||175.2<br />(9月)

| |

| − | |169.8<br />(9月)||125.7<br />(9月)

| |

| − | |132.2<br />(9月)||149.9<br />(9月)

| |

| − | |176.0<br />(9月)||116.7<br />(9月)

| |

| − | |124.9<br />(8月)||174.9<br />(8月)

| |

| − | |-

| |

| − | !最少月

| |

| − | |60.7<br />(4月)||

| |

| − | | ||82.0<br />(3月)

| |

| − | |67.9<br />(3月)||57.2<br />(3月)

| |

| − | |57.2<br />(4月)||65.3<br />(3月)

| |

| − | |77.3<br />(2月)||45.2<br />(3月)

| |

| − | |62.3<br />(4月)||98.6<br />(6月)

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2" colspan="2"|平年値<br />(月単位)

| |

| − | !colspan="4"|下北

| |

| − | !colspan="7"|三八上北

| |

| − | |-

| |

| − | ![[大間町|大間]]

| |

| − | ![[むつ市|むつ]]

| |

| − | ![[むつ市]]<br />[[脇野沢村|脇野沢]]

| |

| − | ![[東通村|東通]]<br />小田野沢

| |

| − | ![[六ヶ所村|六ヶ所]]

| |

| − | ![[野辺地町|野辺地]]

| |

| − | ![[三沢市|三沢]]

| |

| − | ![[十和田市|十和田]]

| |

| − | ![[十和田市]]<br />[[休屋]]

| |

| − | ![[八戸市|八戸]]

| |

| − | ![[三戸町|三戸]]

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|平均<br />気温<br />(°C)

| |

| − | !最暖月

| |

| − | |21.5<br />(8月)||21.7<br />(8月)

| |

| − | |21.6<br />(8月)||20.7<br />(8月)

| |

| − | |21.4<br />(8月)||

| |

| − | |22.1<br />(8月)||21.8<br />(8月)

| |

| − | |21.0<br />(8月)||22.3<br />(8月)

| |

| − | |22.9<br />(8月)

| |

| − | |-

| |

| − | !最寒月

| |

| − | |−0.4<br />(1月)||−1.6<br />(1月)

| |

| − | |−0.9<br />(1月)||−1.4<br />(1月)

| |

| − | |−1.7<br />(1月)||

| |

| − | |−1.4<br />(1月)||−2.0<br />(1月)

| |

| − | |−3.9<br />(1月)||−1.2<br />(1月)

| |

| − | |−2.1<br />(1月)

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|[[降水量]]<br />([[ミリメートル|mm]])

| |

| − | !最多月

| |

| − | |168.5<br />(8月)||172.7<br />(9月)

| |

| − | |164.4<br />(9月)||172.2<br />(9月)

| |

| − | |173.9<br />(9月)||

| |

| − | |170.8<br />(9月)||164.3<br />(9月)

| |

| − | |202.8<br />(8月)||167.7<br />(9月)

| |

| − | |166.8<br />(9月)

| |

| − | |-

| |

| − | !最少月

| |

| − | |55.0<br />(2月)||77.3<br />(3月)

| |

| − | |60.0<br />(3月)||48.3<br />(2月)

| |

| − | |53.3<br />(3月)||

| |

| − | |38.9<br />(1月)||28.5<br />(1月)

| |

| − | |63.7<br />(1月)||41.7<br />(12月)

| |

| − | |40.3<br />(1月)

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 自治体 ===

| |

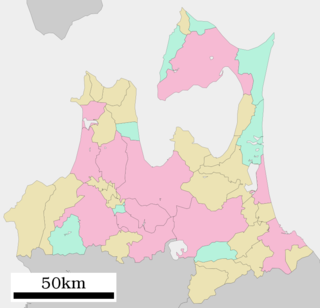

| − | {{日本の都道府県内自治体位置図|pref=青森県|float=right}}

| |

| − | 以下の10市8郡22町8村がある。町の読み方はおいらせ町、南部町、階上町が「ちょう」、その他は「まち」である。村はすべて「むら」と読む。

| |

| − | | |

| − | ;市部

| |

| − | *[[青森市]]([[都道府県庁所在地|県庁所在地]])

| |

| − | *[[弘前市]]

| |

| − | *[[八戸市]]

| |

| − | *[[黒石市]]

| |

| − | *[[五所川原市]]

| |

| − | *[[十和田市]]

| |

| − | *[[三沢市]]

| |

| − | *[[むつ市]]

| |

| − | *[[つがる市]]

| |

| − | *[[平川市]]

| |

| − | ;郡部

| |

| − | *[[東津軽郡]]

| |

| − | **[[平内町]] - [[今別町]] - [[蓬田村]] - [[外ヶ浜町]]

| |

| − | *[[西津軽郡]]

| |

| − | **[[鰺ヶ沢町]] - [[深浦町]]

| |

| − | *[[中津軽郡]]

| |

| − | **[[西目屋村]]

| |

| − | *[[南津軽郡]]

| |

| − | **[[藤崎町]] - [[大鰐町]] - [[田舎館村]]

| |

| − | *[[北津軽郡]]

| |

| − | **[[板柳町]] - [[鶴田町]] - [[中泊町]]

| |

| − | *[[上北郡]]

| |

| − | **[[野辺地町]] - [[七戸町]] - [[六戸町]] - [[横浜町]] - [[東北町]] - [[六ヶ所村]] - [[おいらせ町]]

| |

| − | *[[下北郡]]

| |

| − | **[[大間町]] - [[東通村]] - [[風間浦村]] - [[佐井村]]

| |

| − | *[[三戸郡]]

| |

| − | **[[三戸町]] - [[五戸町]] - [[田子町]] - [[南部町 (青森県)|南部町]] - [[階上町]] - [[新郷村]]

| |

| − | ''([[全国地方公共団体コード]]順に列記)''

| |

| − | | |

| − | === 都市圏 ===

| |

| − | [[都市雇用圏]](10%通勤圏)の変遷

| |

| − | {|class="wikitable" style="text-align:center;"

| |

| − | |-style="border-bottom:solid 3px #666;"

| |

| − | !style="background-color:#{{都市圏Color|年}}; width:8em;"|1980年

| |

| − | !style="background-color:#{{都市圏Color|年}}; width:8em;"|1990年

| |

| − | !style="background-color:#{{都市圏Color|年}}; width:8em;"|1995年

| |

| − | !style="background-color:#{{都市圏Color|年}}; width:8em;"|2000年

| |

| − | !style="background-color:#{{都市圏Color|年}}; width:8em;"|2005年

| |

| − | !style="background-color:#{{都市圏Color|年}}; width:8em;"|2010年

| |

| − | |-

| |

| − | |{{都市圏|青森|33|6677|東青地域}}

| |

| − | |{{都市圏|青森|33|2838}}

| |

| − | |{{都市圏|青森|33|7827}}

| |

| − | |{{都市圏|青森|34|0558}}

| |

| − | |{{都市圏|青森|34|0427}}

| |

| − | |{{都市圏|八戸|33|5854}}

| |

| − | |-

| |

| − | |{{都市圏|八戸|33|1608|八戸都市圏}}

| |

| − | |{{都市圏|八戸|33|2275}}

| |

| − | |{{都市圏|八戸|33|3129}}

| |

| − | |{{都市圏|八戸|33|2242}}

| |

| − | |{{都市圏|八戸|32|5235}}

| |

| − | |{{都市圏|青森|32|5458}}

| |

| − | |-

| |

| − | |{{都市圏|弘前|27|8234|弘前都市圏}}

| |

| − | |{{都市圏|弘前|27|2460}}

| |

| − | |{{都市圏|弘前|32|9279}}

| |

| − | |{{都市圏|弘前|32|6102}}

| |

| − | |{{都市圏|弘前|31|7610}}

| |

| − | |{{都市圏|弘前|30|5342}}

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|紫}};"|{{都市圏|十和田|7|7582|十和田市}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|紫}};"|{{都市圏|十和田|9|0255}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|青}};"|{{都市圏|五所川原|10|7301}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|青}};"|{{都市圏|五所川原|11|1232}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|青}};"|{{都市圏|五所川原|13|1674}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|青}};"|{{都市圏|五所川原|12|2677}}

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|緑}};"|{{都市圏|むつ|6|9913|むつ市}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|緑}};"|{{都市圏|むつ|6|7326}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|紫}};"|{{都市圏|十和田|9|0696}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|紫}};"|{{都市圏|十和田|9|0715}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|紫}};"|{{都市圏|十和田|9|7260}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|紫}};"|{{都市圏|十和田|9|3110}}

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|青}};"|{{都市圏|五所川原|5|5464|五所川原都市圏}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|黄緑}};"|{{都市圏|三沢|6|1178}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|緑}};"|{{都市圏|むつ|7|2995}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|緑}};"|{{都市圏|むつ|7|4997}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|緑}};"|{{都市圏|むつ|7|4697}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|緑}};"|{{都市圏|むつ|7|0781}}

| |

| − | |-

| |

| − | |{{都市圏|黒石|4|0755|黒石市}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|青}};"|{{都市圏|五所川原|5|2792}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|黄緑}};"|{{都市圏|三沢|6|2783}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|黄緑}};"|{{都市圏|三沢|6|5470}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|黄緑}};"|{{都市圏|三沢|5|6596}}

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|黄緑}};"|{{都市圏|三沢|4|1258}}

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#{{都市圏Color|黄緑}};"|{{都市圏|三沢|3|9962|三沢市}}

| |

| − | |{{都市圏|黒石|3|9213}}

| |

| − | |colspan="4" style="background-color:#eee; text-align:left; font-size:80%;"|黒石都市圏は<br />弘前都市圏に包含された

| |

| − | |-

| |

| − | |{{都市圏|野辺地|1|8419|野辺地町}}

| |

| − | |colspan="5" style="background-color:#eee; text-align:left; font-size:80%;"|野辺地は中心性を失って<br />都市圏を形成しなくなった

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 地域区分 ===

| |

| − | [[ファイル:Aomori Tsugaru-block.png|thumb|250px|{{Color|#6ede6e|■}}緑 : [[津軽地方]]<br />{{Color|white|■}}白 : [[南部地方 (青森県)|南部地方]]]]

| |

| − | [[ファイル:青森県地域区分図.svg|thumb|300px|right|青森県 地域区分図<br />津軽地方({{Nowrap begin}}{{Color|#c8c56e|■}}:[[東青地域|東青]]{{\wrap}}{{Color|#e68e8c|■}}:中南{{\wrap}}{{Color|#8b8fe6|■}}:[[西北五地方|西北]]{{Nowrap end}})<br />南部地方({{Nowrap begin}}{{Color|#6ec5c8|■}}:[[下北地方|下北]]{{\wrap}}{{Color|#c774c8|■}}:上北{{\wrap}}{{Color|#8ce08c|■}}:三八{{Nowrap end}})]]

| |

| − | 県西部にある日本海側の'''[[津軽地方]]'''と、県東部にある太平洋側の'''[[南部地方 (青森県)|南部地方]]'''の2つの地域に大別される<ref>[http://www.aptinet.jp/shuryo/about/index.html 青森県・青森県観光連盟 あおもり教育旅行ガイド]</ref>。津軽地方の面積は4828.08km<sup>2</sup>(全県比:50.06%)<ref name="GSI20101001">[http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201010/opening.htm 平成22年全国都道府県市区町村別面積調]([[国土交通省]][[国土地理院]])</ref>、人口は{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|青森市}} + {{自治体人口/青森県|平内町}} + {{自治体人口/青森県|今別町}} + {{自治体人口/青森県|蓬田村}} + {{自治体人口/青森県|外ヶ浜町}} + {{自治体人口/青森県|弘前市}} + {{自治体人口/青森県|黒石市}} + {{自治体人口/青森県|平川市}} + {{自治体人口/青森県|藤崎町}} + {{自治体人口/青森県|大鰐町}} + {{自治体人口/青森県|田舎館村}} + {{自治体人口/青森県|西目屋村}} + {{自治体人口/青森県|五所川原市}} + {{自治体人口/青森県|つがる市}} + {{自治体人口/青森県|板柳町}} + {{自治体人口/青森県|鶴田町}} + {{自治体人口/青森県|中泊町}} + {{自治体人口/青森県|鰺ヶ沢町}} + {{自治体人口/青森県|深浦町}} round 0}}}}人(全県比:{{Formatnum:{{#expr:({{自治体人口/青森県|青森市}} + {{自治体人口/青森県|平内町}} + {{自治体人口/青森県|今別町}} + {{自治体人口/青森県|蓬田村}} + {{自治体人口/青森県|外ヶ浜町}} + {{自治体人口/青森県|弘前市}} + {{自治体人口/青森県|黒石市}} + {{自治体人口/青森県|平川市}} + {{自治体人口/青森県|藤崎町}} + {{自治体人口/青森県|大鰐町}} + {{自治体人口/青森県|田舎館村}} + {{自治体人口/青森県|西目屋村}} + {{自治体人口/青森県|五所川原市}} + {{自治体人口/青森県|つがる市}} + {{自治体人口/青森県|板柳町}} + {{自治体人口/青森県|鶴田町}} + {{自治体人口/青森県|中泊町}} + {{自治体人口/青森県|鰺ヶ沢町}} + {{自治体人口/青森県|深浦町}}) *100 / {{自治体人口/青森県|青森県}} round 1}}}}%)、一方の南部地方の面積は4817.18km<sup>2</sup>(全県比:49.94%)<ref name="GSI20101001"/>、人口は{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|むつ市}} + {{自治体人口/青森県|大間町}} + {{自治体人口/青森県|東通村}} + {{自治体人口/青森県|風間浦村}} + {{自治体人口/青森県|佐井村}} + {{自治体人口/青森県|十和田市}} + {{自治体人口/青森県|三沢市}} + {{自治体人口/青森県|おいらせ町}} + {{自治体人口/青森県|東北町}} + {{自治体人口/青森県|野辺地町}} + {{自治体人口/青森県|七戸町}} + {{自治体人口/青森県|六ヶ所村}} + {{自治体人口/青森県|六戸町}} + {{自治体人口/青森県|横浜町}} + {{自治体人口/青森県|八戸市}} + {{自治体人口/青森県|五戸町}} + {{自治体人口/青森県|三戸町}} + {{自治体人口/青森県|階上町}} + {{自治体人口/青森県|南部町}} + {{自治体人口/青森県|田子町}} + {{自治体人口/青森県|新郷村}} round 0}}}}人(全県比:{{Formatnum:{{#expr:({{自治体人口/青森県|むつ市}} + {{自治体人口/青森県|大間町}} + {{自治体人口/青森県|東通村}} + {{自治体人口/青森県|風間浦村}} + {{自治体人口/青森県|佐井村}} + {{自治体人口/青森県|十和田市}} + {{自治体人口/青森県|三沢市}} + {{自治体人口/青森県|おいらせ町}} + {{自治体人口/青森県|東北町}} + {{自治体人口/青森県|野辺地町}} + {{自治体人口/青森県|七戸町}} + {{自治体人口/青森県|六ヶ所村}} + {{自治体人口/青森県|六戸町}} + {{自治体人口/青森県|横浜町}} + {{自治体人口/青森県|八戸市}} + {{自治体人口/青森県|五戸町}} + {{自治体人口/青森県|三戸町}} + {{自治体人口/青森県|階上町}} + {{自治体人口/青森県|南部町}} + {{自治体人口/青森県|田子町}} + {{自治体人口/青森県|新郷村}}) *100 / {{自治体人口/青森県|青森県}} round 1}}}}%)となっており、両地方の面積は県のほぼ半分ずつであるが、人口はやや津軽地方の方が多い(人口は{{自治体人口/青森県|date}}現在の[[推計人口]]<ref name="datalandpop">[http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 青森県統計データランド]</ref>)。

| |

| − | | |

| − | このほか、以下のような地域呼称がある('''太字'''は県の地域県民局に用いられている呼称)。

| |

| − | {|class="wikitable" style="text-align:center;"

| |

| − | !colspan="2"|郡

| |

| − | !colspan="2"|市

| |

| − | !colspan="4"|地域呼称

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#c8c56e; width:1em;"|

| |

| − | |東津軽郡

| |

| − | |style="background-color:#bdba46; width:1em;"|

| |

| − | |青森市

| |

| − | |colspan="3"|'''[[東青地域|東青]]'''

| |

| − | |rowspan="5"|[[津軽地方|津軽]]

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#e68e8c;"|

| |

| − | |中津軽郡

| |

| − | |style="background-color:#e6716e;"|

| |

| − | |弘前市

| |

| − | |中弘

| |

| − | |colspan="2" rowspan="2"|中弘南黒<br />('''中南''')

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#e68e8c;"|

| |

| − | |南津軽郡

| |

| − | |style="background-color:#e6716e;"|

| |

| − | |黒石市<br />平川市

| |

| − | |南黒

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#8b8fe6;"|

| |

| − | |西津軽郡

| |

| − | |style="background-color:#6d72e6;"|

| |

| − | |つがる市

| |

| − | |style="background-color:#ccc;"|

| |

| − | |colspan="2" rowspan="2"|[[西北五地方|西北五]]<br />('''西北''')

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#8b8fe6;"|

| |

| − | |北津軽郡

| |

| − | |style="background-color:#6d72e6;"|

| |

| − | |五所川原市

| |

| − | |北五

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#6ec5c8;"|

| |

| − | |下北郡

| |

| − | |style="background-color:#46babe;"|

| |

| − | |むつ市

| |

| − | |'''[[下北地方|下北]]'''

| |

| − | |rowspan="2"|二北

| |

| − | |style="background-color:#ccc;"|

| |

| − | |rowspan="3"|[[南部地方 (青森県)|南部]]

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#c774c8;"|

| |

| − | |上北郡

| |

| − | |style="background-color:#bd4ebe;"|

| |

| − | |十和田市<br />三沢市

| |

| − | |'''上北'''<br />(上十三)

| |

| − | |rowspan="2"|三八上北

| |

| − | |-

| |

| − | |style="background-color:#8ce08c;"|

| |

| − | |三戸郡

| |

| − | |style="background-color:#6ede6e;"|

| |

| − | |八戸市

| |

| − | |colspan="2"|'''三八'''

| |

| − | |}

| |

| − | 青森県庁では県内を6つの地域に区分し、各地域に総合的な[[出先機関]]である[[支庁|地域県民局]]を設置している<ref>[http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/hi-renkei/gaiyo.html 青森県庁 東青地域県民局の概要]</ref><ref>[http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00100101.html 青森県庁 青森県地域県民局及び行政機関設置条例]</ref>。

| |

| − | {|class="wikitable sortable" style="text-align:right;"

| |

| − | |+青森県庁による区分

| |

| − | !class="unsortable"|名称

| |

| − | !class="unsortable"|所管区域

| |

| − | !面積<br />(km<sup>2</sup>)

| |

| − | !人口<br />(人)

| |

| − | |-

| |

| − | !東青地域県民局

| |

| − | |style="text-align:left;background-color:#c8c56e;"|'''[[青森市]]'''、[[東津軽郡]]

| |

| − | |1477.37

| |

| − | |{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|青森市}} + {{自治体人口/青森県|平内町}} + {{自治体人口/青森県|今別町}} + {{自治体人口/青森県|蓬田村}} + {{自治体人口/青森県|外ヶ浜町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !中南地域県民局

| |

| − | |style="text-align:left;background-color:#e68e8c;"|'''[[弘前市]]'''、[[黒石市]]、[[平川市]]、[[中津軽郡]]、[[南津軽郡]]

| |

| − | |1555.92

| |

| − | |{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|弘前市}} + {{自治体人口/青森県|黒石市}} + {{自治体人口/青森県|平川市}} + {{自治体人口/青森県|藤崎町}} + {{自治体人口/青森県|大鰐町}} + {{自治体人口/青森県|田舎館村}} + {{自治体人口/青森県|西目屋村}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !西北地域県民局

| |

| − | |style="text-align:left;background-color:#8b8fe6;"|'''[[五所川原市]]'''、[[つがる市]]、[[西津軽郡]]、[[北津軽郡]]

| |

| − | |1794.79

| |

| − | |{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|五所川原市}} + {{自治体人口/青森県|つがる市}} + {{自治体人口/青森県|板柳町}} + {{自治体人口/青森県|鶴田町}} + {{自治体人口/青森県|中泊町}} + {{自治体人口/青森県|鰺ヶ沢町}} + {{自治体人口/青森県|深浦町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !下北地域県民局

| |

| − | |style="text-align:left;background-color:#6ec5c8;"|'''[[むつ市]]'''、[[下北郡]]

| |

| − | |1415.59

| |

| − | |{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|むつ市}} + {{自治体人口/青森県|大間町}} + {{自治体人口/青森県|東通村}} + {{自治体人口/青森県|風間浦村}} + {{自治体人口/青森県|佐井村}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !上北地域県民局

| |

| − | |style="text-align:left;background-color:#c774c8;"|'''[[十和田市]]'''、[[三沢市]]、[[上北郡]]

| |

| − | |2126.81

| |

| − | |{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|十和田市}} + {{自治体人口/青森県|三沢市}} + {{自治体人口/青森県|おいらせ町}} + {{自治体人口/青森県|東北町}} + {{自治体人口/青森県|野辺地町}} + {{自治体人口/青森県|七戸町}} + {{自治体人口/青森県|六ヶ所村}} + {{自治体人口/青森県|六戸町}} + {{自治体人口/青森県|横浜町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !三八地域県民局

| |

| − | |style="text-align:left;background-color:#8ce08c;"|'''[[八戸市]]'''、[[三戸郡]]

| |

| − | |1274.78

| |

| − | |{{Formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/青森県|八戸市}} + {{自治体人口/青森県|五戸町}} + {{自治体人口/青森県|三戸町}} + {{自治体人口/青森県|階上町}} + {{自治体人口/青森県|南部町}} + {{自治体人口/青森県|田子町}} + {{自治体人口/青森県|新郷村}} round 0}}}}

| |

| − | |}

| |

| − | *地域県民局の所在都市は太字

| |

| − | *面積は2010年(平成22年)10月1日現在<ref name="GSI20101001"/>

| |

| − | *人口は{{自治体人口/青森県|date}}現在の[[推計人口]]<ref name="datalandpop"/>

| |

| − | | |

| − | == 歴史 ==

| |

| − | === 先史 ===

| |

| − | [[ファイル:140913 Sannai-Maruyama site Aomori Japan01bs6bs6.jpg|right|thumb|300px|三内丸山遺跡]]

| |

| − | [[日本列島]]では[[紀元前10千年紀|1万2000年前]]になると、ものを貯蔵・煮沸する容器として[[土器]]が考案され、津軽半島の蟹田町(外ヶ浜町に合併)にある[[大平山元I遺跡]]では、無文土器や[[局部磨製石斧]]が出土し、生活の様相が大きく変わった。[[縄文時代]]の遺跡として、[[三内丸山遺跡]]、[[亀ヶ岡遺跡]]、[[是川遺跡]]などが現在までに発見されている。これらの遺跡には豊富な土器・広い集落、また他地方のものと思われる遺物が発見され、文化・経済などの面で周辺にも強い影響を与えていたと考えられている。

| |

| − | | |

| − | また、[[弥生時代]]前期の水田跡遺跡として知られる[[砂沢遺跡]]や中期後半の[[垂柳遺跡]]が発掘されており、[[米]]の栽培が行われたことが確認されている。ただし、弥生時代中期に[[稲作]]は衰え、大幅な人口流出があったものと考えられている。

| |

| − | | |

| − | 畿内で[[ヤマト王権]]が成立し、東国を含め日本列島各地では在地勢力やヤマト王権の影響を受けた勢力による[[古墳]]の築造が開始されるが、同地域では前期古墳以来の[[前方後円墳]]は見られず、律令制国家成立期の[[末期古墳]]が多数存在する。[[上北郡]]では[[阿光坊古墳群]]、[[八戸市]]では[[鹿島沢古墳群]]、[[丹後平古墳群]]・殿見古墳群、[[平川市]]では原古墳群などが存在する。出土した[[土師器]]・[[須恵器]]の編年や周辺遺跡の出土品から、鹿島沢・阿光坊は[[7世紀]]後半、丹後平は[[8世紀]]初頭に中心を置く遺跡と推定されている。

| |

| − | | |

| − | この古墳は小規模な円形墳丘の中に石室を造ったり墓壙を掘っている。その周りを1m強の幅を持つ周溝で円形に取り囲んでいる。7世紀から[[9世紀]]にかけて東北北部や道央部にまで達している<ref>小口雅史「古代蝦夷の時代」 長谷川成一・村越潔・小口雅史・斉藤利男・小岩信竹『青森県の歴史』2002年3月 53ページ</ref>。

| |

| − | | |

| − | === 古代 ===

| |

| − | [[弥生時代]]から[[古墳時代]]の日本列島において、北九州から関東地方までの諸勢力を配下に治める中央政権たるヤマト政権(大和朝廷)が成立した後も、東北地方中部以北は中央政権の統治領域外にあり、本州北部の住民は[[蝦夷]](毛人、エミシ)の呼称で呼ばれていた。現在の考古学的知見では、当時の青森県を含む東北地方中北部は、[[続縄文文化]]の段階にあった。

| |

| − | | |

| − | 『[[日本書紀]]』においては朝廷より津軽地方の蝦夷が冠位を授けられた内容を記す[[皇極天皇|斉明天皇]]元年([[655年]])条をはじめ津軽地方の地名が出現し、この頃には朝廷に服従し[[朝貢]]関係を結び、中央政権に把握されていったものであると考えられている。また『書記』に拠れば斉明天皇4年([[658年]])からは[[阿倍比羅夫]]による「北征」が行われているが、これは数か年に及ぶ大事業で、朝廷軍は北海道や樺太にまで渡ったと伝えられる。この頃の青森県では、[[古墳文化]]の影響を受けた[[末期古墳]]の造営が活発化するが、大和朝廷との関係の深まりの中で造営が行われたものと推察される。

| |

| − | | |

| − | 律令国家の成立に伴い、8世紀から9世紀には奥羽経営もさらに進められ、[[坂上田村麻呂]]・陸奥出羽[[按察使]][[征夷大将軍|征夷将軍]][[文室綿麻呂]]による征討において、閉伊(へい)爾薩体(にさたい<ref>「爾薩体」は、岩手県二戸郡・九戸郡から青森県三戸郡にあたる地域を指すと考えられている。青森県では従来「にさて」と読まれることが多かった。「にさたい」「にさったい」とも読まれる。[[岩手県]][[二戸市]]に「仁左平(にさったい)」という地名がある。かつては「爾薩体」と表記されており、古代の「爾薩体」に繋がると考えられる。</ref>)地方の蝦夷を平定したという。北奥地域は陸奥国に属さず、蝦夷は服属・抵抗を繰り返しつつも、次第に律令国家に組み込まれていったと考えられている。

| |

| − | | |

| − | [[平安時代]]の[[11世紀]]には、岩手県[[北上平野]]の地域に[[俘囚]]長[[安倍氏 (奥州)|安倍氏]]の勢力が確立すると、岩手県北から[[下北半島]]にかけての[[糠部]]地方で同族と見られる[[安倍富忠]]が有力となった。[[前九年の役]]において、富忠は[[源頼義]]に使わされた[[金為時]]の誘いを受け、朝廷方に付いた。

| |

| − | | |

| − | [[安倍頼時]]は富忠に対する説得のため出兵するが、富忠の反攻により戦死した。頼良を滅ぼした富忠だったが、朝廷や源頼義からの恩賞を受けた記録は無く、以後の糠部安倍氏に関する史料はない。北上平野の安倍氏はついに滅ぼされたが、貞任の子の[[高星丸]]が叔父の[[安倍則任]]とともに糠部を経て津軽に落ち延び、津軽[[安東氏]](安倍姓)の祖となったとの伝承がある。

| |

| − | | |

| − | === 中世 ===

| |

| − | 青森県域が明確に中央政権に組み込まれるようになったのは[[延久蝦夷合戦|延久北奥蝦夷合戦]]以後であると考えられている。正確な時期は不明だが、延久北奥蝦夷合戦から[[奥州藤原氏]]時代までのいずれかの時期に中央と同様の[[郡|郡郷制]]が敷かれ、[[糠部郡]]、[[平賀郡]]、[[鼻和郡]]、[[田舎郡]]、[[西浜 (青森県)|西浜]]、[[外が浜|外浜]]が設置されたのである。平安時代末期に奥州藤原氏を倒した[[源頼朝]]によって[[南部光行]]が糠部五郡を与えられたとの伝承があるが、史実かどうかは確認されていない<ref>糠部五郡とは[[糠部郡]]、[[岩手郡]]、[[閉伊郡]]、[[鹿角郡]]、[[津軽郡 (陸奥国)]]のことだとされているが、これらは後の16世紀半ば南部氏領の最大版図とほぼ同域であり、[[豊臣政権]]から領地安堵してもらうことと津軽地方を押領している[[津軽為信|大浦(津軽)為信]]が[[惣無事令]]に違反する逆徒と訴えていることについて、歴史的にも正当性があるように南部家伝を捏造したと考えられている。</ref>。[[13世紀]]後半までに県域のすべてが[[北条氏]]の[[得宗]]領となり、その[[地頭代]]として津軽[[安東氏|安藤氏]]が下北半島や津軽半島、また[[蝦夷島]](北海道)の沿岸部を支配し、[[室町時代]]中期にかけて海上交易で栄えた。特に[[十三湖]]沿岸に築いた港([[十三湊]])には大きな町が形成され、現在でも中国や日本各地の陶磁器が出土している。

| |

| − | | |

| − | ところが、津軽安藤氏は[[鎌倉時代]]末期に内訌を起こして([[安藤氏の乱|津軽大乱]])勢力を後退、また、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]の到来に当たっては[[北朝 (日本)|北朝]]側につき、現在の岩手県南部から青森県東部の内陸部に勢力を持ち始めた[[南部氏]]は[[南朝 (日本)|南朝]]方についたために同氏と対立、抗争した。情勢は南部氏有利に進み、安藤氏は蝦夷が島に駆逐された。南部氏は海上交易にはあまり力を入れず、安藤氏によって繁栄した各港は衰退した。一方、室町時代半ばには津軽地方では浪岡を中心に[[北畠家|北畠氏]]([[浪岡氏]])が大きな勢力を誇った。

| |

| − | | |

| − | [[15世紀]]半ばに安藤氏を駆逐した南部氏は大きく勢力を拡大、[[16世紀]]半ばには津軽・下北・糠部地方一帯の広い領土を支配し、「三日月の丸くなるまで南部領(領土が広いために南部領を進んでいるうちに三日月が満月になってしまうということ)」と讃えられた。しかし、16世紀後半になると南部氏の一族の大浦為信([[津軽為信]])が他の南部氏の諸城を落城させ、津軽地方、外ヶ浜、糠部の一部を支配した。為信とその子[[津軽信枚|信枚]]の2代をかけて[[弘前城]]の築城、同地への城下町の建設、[[羽州街道]]や[[岩木川]]の整備などが行われた。大浦家の本姓は源氏で、対外的には南部と名乗っていたが、為信の代に藤原氏に鞍替えし、苗字を津軽とした。一方東部は三戸南部氏の領地となった。

| |

| − | | |

| − | === 近世 ===

| |

| − | [[ファイル:Hirosaki-castle Aomori JAPAN.jpg|right|thumb|250px|弘前城]]

| |

| − | 近世には[[豊臣政権]]時代の[[奥州仕置]]を経て、北奥大名領が成立する。[[慶長]]5年([[1600年]])、[[関ヶ原の戦い]]において南部氏ら東北大名は会津[[上杉景勝]]包囲への動員を命じられており、津軽氏は東軍本隊と合流し美濃大垣城攻めなどに参加している。関ヶ原の後、東北では会津上杉氏の出羽米沢への転封をはじめ、大規模な大小名の再配置が行われるが、陸奥北部では南部・津軽領の支配に大きな変動はなく、陸奥国北部のうち太平洋側の東部が南部氏の[[盛岡藩]]領8万石(後に20万石に高直し)、日本海側の西部が津軽氏の[[弘前藩]]領4万5000石(後に10万石に高直し)となり、両大名領の[[藩境]]は津軽側の狩場沢、南部側の馬門に定められた。ほか、県南東端から岩手県北東部端にかけては盛岡藩と同じ南部氏一族が支配する[[盛岡藩#八戸藩|八戸藩]]2万石があり、県中部には弘前藩の支藩として[[弘前藩#黒石藩|黒石藩]]1万石とその[[飛地]]があった。

| |

| − | | |

| − | 県域は[[本州アイヌ]]の居住地で、弘前藩領である陸奥湾沿いの夏泊半島や、盛岡藩領では津軽海峡に面した下北半島が主な居住地であり、[[アイヌ語]]地名も見られる。アイヌの居住地は領主側に把握され、アイヌは弘前・盛岡両藩主へお目見えし、産物を上納したという。アイヌの生業は[[畑作]]や漁業・[[廻船業]]のほか蝦夷地(北海道)の松前藩領との交易で、[[狩猟]]や[[漁労]]を生業の中心とする蝦夷地のアイヌとは異なり、北奥地域の漁民と変わらないものであったと考えられている。[[江戸時代]]後期にはアイヌ居住地への和人の進出が顕著になり、[[同化]]が進んだ。

| |

| − | | |

| − | 南部と津軽では気候風土も異なり、特に太平洋岸の南部地方では[[冷害]]・凶作が発生しやすく[[飢饉]]の際に大きな被害を受けたが、下北地方では餓死者がほとんどいなかったという。

| |

| − | | |

| − | [[戊辰戦争]]時、弘前藩も盛岡藩も当初[[奥羽越列藩同盟|奥羽列藩同盟]]に属していたが、途中で弘前藩は[[官軍]]に寝返った。戦後、盛岡藩は大幅に石高を減らされ、その跡に[[会津藩#斗南藩|斗南藩]]が置かれ、もと[[会津藩]]の松平家が3万石で入った。同じ頃、盛岡新田藩とも呼ばれ、その領域が明確ではなかった[[盛岡藩#七戸藩|七戸藩]]1万石の領域が確定した。

| |

| − | | |

| − | === 青森県の成立 ===

| |

| − | [[明治]]4年[[7月14日 (旧暦)|7月14日]]([[1871年]][[8月29日]])に[[廃藩置県]]の詔が発せられ、現在の青森県域には、旧藩を引き継いだ[[弘前県]](弘前藩)、黒石県(黒石藩)、斗南県(斗南藩)、七戸県(七戸藩)、[[八戸県]](八戸藩)が成立したが、同年9月4日にはこれら5県と北海道渡島半島に成立していた館県([[松前藩#館藩|館藩]])の6県が合併し、弘前県が成立している。この時点での県庁は弘前に置かれている。

| |

| − | | |

| − | しかし、翌日の9月5日に[[野田豁通]](のだ ひろみち)が初代県大参事に任命され、19日後の9月23日に県庁を[[弘前市|弘前]]から[[青森市|青森]]に移転し、県名を青森県に変更することが決定されている。県権令として[[菱田重禧]]が任命された。今日の青森県庁に当たる民事堂で県議会が開かれ、この本庁以外に、弘前・福山・[[むつ市|田名部]]・[[八戸市|八戸]]・[[七戸町|七戸]]・[[五戸町|五戸]]に支庁が置かれた。翌年の明治5年([[1872年]])には、戸籍編成のため県内各地は区・小区に分けられ、翌[[1873年]](明治6年)には行政の単位として大区(区長)・小区(正副戸長)が設けられ、行政事務を行った。青森県内には大区が10個設置され、それぞれ大区会所が設置された。

| |

| − | | |

| − | 6県の合併について、弘前県・黒石県は旧[[津軽氏]]領であり、七戸県・八戸県は旧[[南部氏]]領となっており、両氏は津軽氏の南部氏からの独立から始まり、[[相馬大作事件|弘前藩主暗殺未遂事件]]や[[野辺地戦争]]など敵対が続いていたが、廃藩置県後に全国で最も早く合併された。この合併を画策した人物は、八戸県大参事の[[太田広城]]と斗南県小参事の[[広沢安任]]で、両人の連名で政府に対し5県合併案が8月13日に建言されており、内務卿[[大久保利通]]をはじめ明治政府高官による事情聴取の結果、9月4日に館県も含めた6県の合併令達に至っている。この怨恨を無視した合併に至った背景には、津軽と南部の敵対とは無縁の斗南藩([[会津藩]]の亡命先)の存在も少なからぬ影響を与えていると思われるが、そもそも両県とも穀倉地帯になりうる平野部が少ない上にやませの常襲地帯で冷害が頻発しており、特に斗南県に至っては亡命藩がそのまま県に移行したばかりで困窮の極みにあったことから、過去の因縁に囚われている余裕がなかったというのが実情であった。それに対し、弘前県は1県で他4県の石高合計の3倍以上(実高ベース)という財政力を有しており、八戸・斗南両県とは比べ物にならない大県で、その上に弘前藩は戊辰戦争で明治政府軍に与していたこともあって、弘前県との合併により明治政府からの覚えも高く、両県の救済に有利と考えたのではないかといわれている。この合併工作が、廃藩置県により成立した全国3府302県の削減を目論んでいた明治政府との思惑と合致したものだったことから、早々に実現されたものと考えられる。

| |

| − | | |

| − | また、県庁移転について、当時県内で突出した都市だった弘前から一港町に過ぎなかった青森に移転されたものであるが、野田が県大参事に任命された折、大蔵省に対し21項目に及ぶ伺を立てており、その1項目目にある県庁の位置についての意見が結果的に採用されたものである。その内容は、6県合併による県土は現在の青森県域に北海道渡島半島の一部と岩手県二戸地方が含まれたものであり、弘前県庁では地理的位置が偏っていること、弘前県庁では藩政時代の旧弊に囚われてしまうこと、青森の港湾の将来性が見込まれること、となっている。これは、野田が戊辰戦争時に当地に半年近く滞在しており地勢に明るかったことから、着任早々にも拘らずこれだけの見解を持っていたと言われている。

| |

| − | | |

| − | なお、当事者であるはずの弘前において、6県合併や県庁移転について、特に関知していたような記録はなく、穏便に進められている。しかし、県庁についてはその後、幾度か弘前移転に関する陳情がなされているものの、そのまま現在に至っている。

| |

| − | | |

| − | === 近代以降の年表 ===

| |

| − | ==== 明治 - 昭和初期(戦前) ====

| |

| − | * [[明治]]元年[[9月23日 (旧暦)|9月23日]]([[1868年]][[11月7日]]) - [[野辺地戦争]]。野辺地で弘前藩兵と盛岡藩兵・八戸藩兵とが交戦

| |

| − | * 明治4年[[7月14日 (旧暦)|7月14日]]([[1871年]][[8月29日]]) - [[廃藩置県]]。現在の青森県域には、旧藩を引き継いだ弘前県、黒石県、斗南県、七戸県、八戸県が成立

| |

| − | * 明治4年(1871年)9月 - 弘前県、黒石県、斗南県、七戸県、八戸県、館県の合併により、弘前県が成立するが、その直後、県庁が弘前から青森に移ったことで、青森県と改称。[[歩兵第5連隊]]、青森に駐屯。

| |

| − | * 明治5年[[10月10日 (旧暦)|10月10日]](1872年11月10日) - [[福島郡]]など(旧館県)が[[開拓使]]に移管

| |

| − | * [[1875年]](明治8年)4月 - [[内務省 (日本)|内務省]]勧業寮から県庁に[[リンゴ]]苗木3本配付

| |

| − | * [[1876年]](明治9年)

| |

| − | ** [[明治天皇]]巡幸

| |

| − | ** 5月 - 二戸郡を[[岩手県]]に移管して現在の県域が確定

| |

| − | * [[1886年]](明治19年) - [[亀ヶ岡石器時代遺跡|亀ヶ岡遺跡]]で[[遮光器土偶]]が出土

| |

| − | * [[1889年]](明治22年)4月1日 - [[中津軽郡]]弘前が市制施行し、'''[[弘前市]]'''となる

| |

| − | * [[1891年]](明治24年)1月 - [[青森駅]]が開業(東北本線 上野-青森 全線開通)

| |

| − | * [[1896年]](明治29年) - [[第8師団 (日本軍)|第8師団]]弘前に駐屯

| |

| − | * [[1898年]](明治31年)4月1日 - [[東津軽郡]]青森町が市制施行し、'''[[青森市]]'''となる

| |

| − | * [[1902年]](明治35年)1月 - [[八甲田雪中行軍遭難事件]]。[[歩兵第5連隊]]第2[[大隊]]210名が[[八甲田山]]で遭難。死者199名。

| |

| − | * [[1908年]](明治41年)3月 - [[青函連絡船]]の運航が始まる

| |

| − | * [[1922年]]([[大正]]11年)3月 - 「小湊のハクチョウおよびその渡来地」が[[天然記念物]]に指定(1952年3月に'''特別天然記念物'''に指定)

| |

| − | * [[1928年]]([[昭和]]3年)4月 - 「[[十和田湖]]および[[奥入瀬渓流]]」が[[名勝]]および[[天然記念物]]に指定(1952年3月に'''特別名勝および天然記念物'''に指定)

| |

| − | * [[1929年]](昭和4年)5月1日 - [[三戸郡]][[八戸町]]・小中野町・湊町・[[鮫村]]が合併・市制施行し、'''[[八戸市]]'''となる

| |

| − | * [[1930年]](昭和5年)9月 - [[アメリカ合衆国|米国]]の[[太平洋]]横断機タコマ市号、三沢[[淋代海岸]]から出発したが東通村尻労に引き返す

| |

| − | * [[1931年]](昭和6年)10月 -米国の太平洋横断機ミス・ビードル号、三沢淋代海岸から出発し合衆国ワシントン州ウェナッチに着陸。世界初の太平洋無着陸横断飛行。

| |

| − | * [[1936年]](昭和11年)2月 - 十和田国立公園(現:[[十和田八幡平国立公園]])が設立

| |

| − | * [[1945年]](昭和20年)

| |

| − | ** 3月 - 赤石川で[[雪泥流]]が発生。鯵ヶ沢町大然地区で死者87名、流出家屋20棟。

| |

| − | ** 7月 - [[青森大空襲]]、また八戸、三沢、大湊などでも空襲、青函連絡船7隻沈没、青森大空襲での死傷者1769名

| |

| − | | |

| − | ==== 戦後 ====

| |

| − | * 1945年(昭和20年)9月 - 米[[第7艦隊 (アメリカ軍)|第7艦隊]]、大湊に入港(8日)。米陸軍、旧日本海軍三沢飛行場を接収して[[三沢基地]]に。

| |

| − | * [[1952年]](昭和27年)1月 - [[三沢飛行場|三沢空港]]が営業開始(1965年 - 1975年は運航休止し、[[八戸飛行場]]において代替運航)

| |

| − | * [[1953年]](昭和28年)11月 - [[櫛引八幡宮]]所有の鎧・兜2領が[[国宝]]に指定

| |

| − | * [[1954年]](昭和29年)4月 - 青森発上野行き夜行列車、通称:[[集団就職|集団就職列車]]が運行開始(1975年3月廃止)

| |

| − | * [[1960年]](昭和35年)5月 - [[1960年チリ地震|チリ地震津波]]が来襲。県内で死者3名、負傷者3名、家屋全壊24棟、家屋半壊91棟。八戸市での浸水家屋3,000余棟。

| |

| − | * [[1961年]](昭和36年)3月 - [[青函トンネル]]着工

| |

| − | * [[1962年]](昭和37年)4月 - [[藤崎町]]にあった[[農林水産省]]園芸試験場東北支場で育成された新種リンゴを「[[ふじ (リンゴ)|ふじ]]」として品種登録する

| |

| − | * [[1963年]](昭和38年)4月 - [[東北開発#砂鉄事業(むつ製鉄)|むつ製鉄]]株式会社設立([[国策会社]])

| |

| − | * [[1964年]](昭和39年)9月 - [[正仁親王妃華子|津軽華子]]が[[常陸宮正仁親王|義宮正仁親王]]と結婚

| |

| − | * [[1965年]](昭和40年)

| |

| − | ** 4月 - むつ製鉄事業化断念

| |

| − | ** 6月 - [[青森空港]]営業開始

| |

| − | ** 県内のリンゴ生産量572,100t(歴代最高。その後は400,000t台/年で推移

| |

| − | * [[1966年]](昭和41年) - [[八戸漁港]]の水揚量が日本一を記録(以降、3年連続日本一を記録)

| |

| − | * [[1967年]](昭和42年) - [[科学技術庁]]、大湊港を[[原子力船]]母港に決定

| |

| − | * [[1968年]](昭和43年)5月 - [[三陸沖北部地震#1968年|十勝沖地震]]が発生。県内で、死者・行方不明者48名、建物全壊646棟、半壊2,885棟、津波による建物浸水529棟。

| |

| − | * [[1971年]](昭和46年)4月 - [[むつ小川原開発計画|むつ小川原開発会社]]設立

| |

| − | * [[1972年]](昭和47年)6月 - むつ小川原開発第1次基本計画が策定。同年12月より用地買収開始。

| |

| − | * [[1973年]](昭和48年) - 県内の[[ホタテ]]水揚量のうち、初めて養殖ホタテが地まきホタテの水揚量を上回る(その後は養殖ホタテが主流)

| |

| − | * [[1974年]](昭和49年) - 県外への出稼労働者80,486人(歴代最高。その後は漸減)

| |

| − | * [[1975年]](昭和50年)8月 - 岩木山蔵助沢で[[土石流]]が発生。岩木町(現:弘前市)百沢地区で死者22名、重軽傷者31名、全壊流出家屋17戸、半壊9戸。

| |

| − | * [[1979年]](昭和54年)9月 - [[東北自動車道]]青森ICが開業(東北自動車道全線開通は1987年9月)

| |

| − | * [[1980年]](昭和55年)

| |

| − | ** 車力ミサイル基地発足

| |

| − | ** 5月 むつ小川原国家[[石油備蓄]]基地着工

| |

| − | * [[1983年]](昭和58年)

| |

| − | ** 5月 [[日本海中部地震]]が発生。県内で、死者17名、負傷者25名、建物全壊447棟、半壊865棟、津波による建物浸水62棟。

| |

| − | ** 県人口1,529,269人(歴代最高。その後は漸減)

| |

| − | * [[1985年]](昭和60年)

| |

| − | ** [[核燃料サイクル]]施設、[[六ヶ所村]]に立地決定。

| |

| − | ** 米空軍三沢基地への[[F-16 (戦闘機)|F-16戦闘機]]配置が開始。

| |

| − | ** 3月 - [[青函トンネル]]本坑貫通

| |

| − | ** 夏 - 冷夏、青森県の作況指数は47

| |

| − | ** 9月 - むつ小川原国家石油備蓄基地完成

| |

| − | * [[1986年]](昭和61年)11月 - [[八戸自動車道]]八戸ICが開業(東北自動車道との接続は1989年9月)

| |

| − | * [[1987年]](昭和62年)7月 - 現在の[[青森空港]]が供用開始

| |

| − | * [[1988年]](昭和63年)

| |

| − | ** 3月 - 青函トンネル営業開始。これに伴い[[青函連絡船]]営業廃止。

| |

| − | ** 7月9日から9月18日まで - [[青函トンネル開通記念博覧会]]が行われた。マスコットは「シャコちゃん」。エアドームの愛称は「夢来ちゃん」。

| |

| − | ** 10月 - [[ウラン濃縮]]工場着工

| |

| − | * [[1991年]]([[平成]]3年)9月 - [[平成3年台風第19号|台風19号]]によるリンゴ落下(被害面積22,400ha)。最大瞬間風速は青森市で53.9m/s。

| |

| − | * [[1992年]](平成4年)

| |

| − | ** [[むつ (原子力船)|原子力船むつ]]解体

| |

| − | ** 4月 - [[三内丸山遺跡]]発掘調査開始

| |

| − | ** 3月 - ウラン濃縮工場操業開始

| |

| − | * [[1993年]](平成5年)

| |

| − | **4月 - 核燃料[[再処理工場]]着工

| |

| − | ** 夏 - 冷夏、青森県の作況指数は28、とくに太平洋側は皆無作

| |

| − | **12月 - [[白神山地]]、ユネスコ[[世界遺産]]に登録

| |

| − | * [[1994年]](平成6年)

| |

| − | ** 8月 - [[三内丸山遺跡]]の永久保存と活用が決定。[[八戸港]]に国際定期コンテナ航路(東南アジア航路)が開設。

| |

| − | ** 12月 - [[三陸はるか沖地震]]が発生。県内で、死者3名、負傷者783名、住家全壊72棟、半壊427棟。

| |

| − | * [[1995年]](平成7年)4月 - [[青森空港]]にソウル線とハバロフスク線が開設される

| |

| − | * [[1997年]](平成9年)

| |

| − | ** 3月 - 三内丸山遺跡が[[史跡]]に指定(2000年11月に'''特別史跡'''に指定)

| |

| − | ** 6月 - [[是川遺跡]] から出土した[[合掌土偶]]が[[重要文化財]]に指定(2009年7月に'''国宝'''に指定)

| |

| − | ** 10月 - 第1回北東北知事サミット、[[十和田湖]]で開催

| |

| − | * [[2000年]](平成12年)

| |

| − | ** 10月 - 第4回北海道・北東北知事サミット、黒石市内で開催

| |

| − | ** 11月 - 岩手・青森県警察合同捜査本部による青森・岩手県境の[[不法投棄|産業廃棄物不法投棄]]の強制捜査

| |

| − | * [[2001年]](平成13年)

| |

| − | **8月 - 弘前市で[[ファッション甲子園|全国高等学校ファッションデザイン選手権大会(通称:ファッション甲子園)]]が開催(以後、毎年開催)

| |

| − | ** 10月 - [[青森県住宅供給公社巨額横領事件]]が仙台国税局の税務調査において発覚

| |

| − | ** [[2002年]](平成14年)12月 - [[東北新幹線]][[盛岡駅|盛岡]] - [[八戸駅]]間開業。同日、[[東北本線]][[目時駅|目時]] - 八戸間を[[第三セクター]][[青い森鉄道]]に移管。

| |

| − | ** [[2003年]](平成15年)2月 - [[2003年アジア冬季競技大会]]開催

| |

| − | * [[2005年]](平成17年)11月 - [[仏沼]]が[[ラムサール条約]]に登録される

| |

| − | * [[2006年]](平成18年)1月 - 2月 [[平成18年豪雪]]の被害を受ける

| |

| − | * [[2008年]](平成20年)12月 - [[十和田湖]]湖面の青森・秋田県境が確定。青森県の県境が確定。

| |

| − | * [[2009年]](平成21年)1月 - 県内の縄文遺跡が、「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」としてユネスコ[[世界遺産]]の暫定一覧表に記載

| |

| − | * [[2010年]](平成22年)12月 - 東北新幹線八戸 - [[新青森駅]]間開業。東北新幹線全線開通。同日、東北本線八戸 - [[青森駅]]間を第三セクター青い森鉄道に移管

| |

| − | * [[2011年]](平成23年)3月11日 - [[東北地方太平洋沖地震]]([[東日本大震災]])が発生。死者3名。

| |

| − | * [[2013年]](平成25年)5月 - 陸中海岸国立公園に種差海岸階上岳県立公園及び八戸市鮫町の2地区を編入の上、[[三陸復興国立公園]]に改称

| |

| − | * [[2016年]](平成28年)3月 - 北海道新幹線新青森 - [[新函館北斗駅]]間開業。

| |

| − | | |

| − | == 人口 ==

| |

| − | ;基礎データ

| |

| − | {{Col-begin}}

| |

| − | {{Col-2}}

| |

| − | | |

| − | === 概況 ===

| |

| − | *人口:1,373,339人 (2010年)<ref>2010年国勢調査</ref>

| |

| − | *世帯数:513,385世帯(2010年)<ref>2010年国勢調査</ref>

| |

| − | *[[人口密度]]:142.395人/km<sup>2</sup>

| |

| − | *住居数:581,000軒(2008年)<ref>2008年住宅土地統計調査</ref>

| |

| − | *住居密度:60.24軒/km<sup>2</sup>

| |

| − | ;外国人口

| |

| − | *4,457人(人口に占める割合:0.32%)<ref>外国人登録者数:「平成22年版在留外国人統計」(法務省)</ref>

| |

| − | *[[アジア人]]:3,856人{{Sub|(中国人:1,828人 韓国・朝鮮人: 1,039人 フィリピン人: 563人)}}

| |

| − | *[[ヨーロッパ人]]:149人

| |

| − | *[[アフリカ人]]:22人

| |

| − | *[[北米人]]:357人{{Sub|(アメリカ人:308人)}}

| |

| − | *[[南米人]]:36人

| |

| − | *[[オセアニア人]]:33人

| |

| − | '''年齢別人口構成'''(2010年)<ref>2010年国勢調査</ref>

| |

| − | *年少人口(0歳 - 14歳)12.7%

| |

| − | *労働人口(15歳 - 64歳)61.6%

| |

| − | *老年人口(65歳 - )26.6%

| |

| − | *平均年齢: 47.0歳

| |

| − | *年齢中位: 49.1歳

| |

| − | *性比(女性100人あたり男性の人口)

| |

| − | **総人口: 88.9

| |

| − | '''従属人口指数'''(2010年)<ref>2010年国勢調査</ref>

| |

| − | *総数 61.6%

| |

| − | *年少人口 20.6%

| |

| − | *老年人口 41.8%

| |

| − | *老年化指数 202.9%

| |

| − | ;教育

| |

| − | *大学・大学院卒業者の割合 9.1%(2010年)<ref>2010年国勢調査</ref>

| |

| − | *高校・高専・短大卒業者の割合 58.5%(2010年)<ref>2010年国勢調査</ref>

| |

| − | |width="50%"|

| |

| − | '''世帯と家族'''(対世帯数)<ref>2010年国勢調査</ref>

| |

| − | *核家族世帯:53.7%

| |

| − | **夫婦のみの世帯:18.6%

| |

| − | **夫婦に子供がいる世帯:23.9%

| |

| − | **母子家庭:9.8%

| |

| − | *単身世帯:27.6%

| |

| − | **65歳以上の老人1人暮らし世帯:9.9%

| |

| − | *高齢者夫婦世帯:9.8%{{Sub|(夫65歳以上妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯)}}

| |

| − | *3世代世帯:13.1%

| |

| − | *平均構成人数

| |

| − | **世帯:2.40人

| |

| − | *生活保護世帯数:13,728世帯{{Sub|(市部10,073 郡部3655)(2008年)}}

| |

| − | | |

| − | ==== 収入と家計 ====

| |

| − | '''勤労収入'''<ref>平成23年賃金構造基本統計調査</ref>

| |

| − | *勤労者一人あたりの収入:332.2万円<ref>平均年齢:42.4歳,勤続年数11.6年</ref>

| |

| − | **男性: 377.6万円<ref>平均年齢:43.3歳,勤続年数12.8年</ref>

| |

| − | **女性: 260.4万円<ref>平均年齢:40.9歳,勤続年数 9.6年</ref>

| |

| − | ;2人以上の世帯の収入と収支

| |

| − | **[[可処分所得]]: 473.2 万円

| |

| − | **[[消費支出]]: 337.9 万円

| |

| − | ;年収分布

| |

| − | *全世帯{{Sub|(年金生活者含む)}}<ref>平成21年全国消費実態調査,世帯分布編 - 総世帯</ref>

| |

| − | **年収200万円以下の世帯:17.8%

| |

| − | **年収300万円以下の世帯:31.7%

| |

| − | *労働者世帯のみ

| |

| − | **年収200万円以下の世帯:7.0%

| |

| − | **年収300万円以下の世帯:16.4%

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 趨勢 ===

| |

| − | {{Vertical_images_list

| |

| − | |幅= 280px

| |

| − | |枠幅= 280px

| |

| − | | 1=Changes in population Tohoku Japan.png

| |

| − | | 2=東北地方の人口の推移 1920 - 2010([[国勢調査]])

| |

| − | | 3=09年青森県の人口の推移.png

| |

| − | | 4=青森県の人口の推移および将来予測 1920 - 2035([[国勢調査]]、[[国立社会保障・人口問題研究所]])

| |

| − | | 5=Change of young adlt and older stage population Aomori 1920-2035.jpg

| |

| − | | 6=青森県年齢3区分推移 1920 - 2005 及び将来予測 2010 - 2035([[国勢調査]]、[[国立社会保障・人口問題研究所]])

| |

| − | | 7=Demographic_movement_Aomori_2009.png

| |

| − | | 8=青森県人口動態 1975 - 2009

| |

| − | }}

| |

| − | [[1920年]]([[大正]]9年)東北地方では最も少ない75万人であったが、その後は増加傾向が続き、[[1940年]](昭和15年)に100万人を超えた。[[1955年]](昭和30年)に[[秋田県]]、[[山形県]]の人口を上回り、[[1965年]](昭和40年)に[[岩手県]]を超えて[[東北地方]]では[[宮城県]]、[[福島県]]に次いで3番目の人口規模になった。

| |

| − | | |

| − | [[1983年]](昭和58年)、青森県の人口は過去最高の152.9万人に達した。しかし出生数の低下と転出者の増加により、1983年から人口減少が始まり、その後再び人口が増加に転じる事はなく、[[2000年]](平成12年)に147万人、[[2005年]](平成17年)に143万人に減少した。

| |

| − | | |

| − | [[2009年]](平成21年)11月時点の県の推定人口は138万人で、ピーク時より15万人減少した。特に2000年以降は合計で9万人減少し、人口規模は1955年の水準にまで低下している。

| |

| − | | |

| − | [[国立社会保障・人口問題研究所]]によると2020年までに126万人、2035年までに105万人に減少すると予想されている<ref>将来の都道府県別総人口 http://www.ipss.go.jp/pp-fuken/j/fuken2007/kanmatu/kan/kanmatu01.xls</ref>。

| |

| − | {{人口統計|code=02000|name=青森県}}

| |

| − | | |

| − | === 出生・死亡 ===

| |

| − | 青森県の[[出生]]数は、ベビーブームの[[1950年]](昭和25年)の46,137人をピークに減少している。県の出生数は[[1975年]](昭和 50年)には約2.4万人だったが、[[2000年]](平成12年)には1,2万人になり、この四半世紀で半減した。さらに、[[2009年]](平成21年)に初めて1万人を割り、長期的な出生数の低下傾向が続いている。合計特殊出生率は1975年(昭和50年)には2.0人だったが長期間低下し続けた結果、2009年(平成21年)に過去最低の1.26人を記録した。[[2010年]](平成22年)に1.30人で、全国平均値と同程度で推移している。これは隣県の秋田も同じ傾向にある。

| |

| − | | |

| − | 一方、[[死亡]]数は増加し続けている。[[戦後]]から[[昭和]]の終わりにかけて長らく毎年1万人前後だったが、[[平成]]期からは徐々に増加し、2008年(平成20年)に初めて15,000人を超えた。県では1999年(平成11年)に、死亡数が出生数を上回る自然減の状態が続いている<ref>[http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/21.hyou1.xls 青森県平成21年青森県保健統計年報 表1]</ref>。

| |

| − | {|class="wikitable" style="text-align:right;font-size:smaller;"

| |

| − | |+人口動態年次推移1975年-2011年

| |

| − | !西暦!!出生数!!死亡数!!自然増加数!!合計特殊<br />出生率

| |

| − | |-

| |

| − | |1975年||24,031人||9,546人||14,485人||2.00

| |

| − | |-

| |

| − | |1980年||21,761人||10,052人||11,709人||1.85

| |

| − | |-

| |

| − | |1985年||19,095人||10,547人||8,548人||1.80

| |

| − | |-

| |

| − | |1990年||14,635人||10,812人||3,823人||1.56

| |

| − | |-

| |

| − | |1995年||13,972人||12,496人||1,476人||1.56

| |

| − | |-style="background-color:#fdd"

| |

| − | |2000年||12,920人||13,147人||{{color|#ff0000|△227人}}||1.47

| |

| − | |-

| |

| − | | || || ||

| |

| − | |-

| |

| − | |2005年||10,524人||14,882人||{{color|#ff0000|△4,358人}}||1.29

| |

| − | |-

| |

| − | |2006年||10,556人||14,733人||{{color|#ff0000|△4,177人}}||1.31

| |

| − | |-

| |

| − | |2007年||10,162人||14,968人||{{color|#ff0000|△4,806人}}||1.28

| |

| − | |-

| |

| − | |2008年||10,187人||15,400人||{{color|#ff0000|△5,213人}}||1.30

| |

| − | |-

| |

| − | |2009年||9,523人||15,387人||{{color|#ff0000|△5,864人}}||1.26

| |

| − | |-style="background-color:#fdd;"

| |

| − | |2010年||9,711人||16,030人||{{color|#ff0000|△6,319人}}||1.30

| |

| − | |-style="background-color:#ccff99;font-weight:bold"

| |

| − | |2011年||9,559人||16,254人||{{color|#ff0000|△6,695人}}||--

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 転出・転入 ===

| |

| − | 青森県の転出転入数は、1975年以降では1985年の11,877人の転出超過をピークに、2005年以降では概ね3,500人から10,000人台で推移している。なお、2000年までは県内移動者数も含まれた数値になっている。青森県の転出超過率は全国的にも高い水準である<ref>転入超過率(降順)の推移(平成17年 - 平成23年) http://www.stat.go.jp/data/idou/2010np/shousai/youyaku/index.htm</ref>。

| |

| − | {|class="wikitable" style="text-align:right;font-size:smaller;"

| |

| − | |+人口動態年次推移1975年-2011年

| |

| − | !西暦!!転入数!!転出数!!社会増加数!!転入超過率

| |

| − | |-

| |

| − | |1975年||75,382人||77,942人||{{color|#ff0000|△2,560人}}||{{color|#ff0000|△0.18%}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1980年||72,882人||78,466人||{{color|#ff0000|△5,584人}} ||{{color|#ff0000|△0.37%}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1985年||65,855人||77,732人||{{color|#ff0000|△11,877人}} ||{{color|#ff0000|△0.78%}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1990年||62,566人||72,893人||{{color|#ff0000|△10,327人}} ||{{color|#ff0000|△0.69%}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1995年||61,613人||62,554人||{{color|#ff0000|△ 941人}}||{{color|#ff0000|△0.06%}}

| |

| − | |-style="background-color:#fdd"

| |

| − | |2000年||55,299人||57,939人||{{color|#ff0000|△2,640人}}||{{color|#ff0000|△0.18%}}

| |

| − | |-

| |

| − | | || || ||

| |

| − | |-

| |

| − | |2005年||24,596人||32,077人||{{color|#ff0000|△7,481人}}||{{color|#ff0000|△0.50%}}{{Sub|(全国46位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |2006年||23,778人||33,002人||{{color|#ff0000|△9,224人}}||{{color|#ff0000|△0.66%}}{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |2007年||23,075人||33,068人||{{color|#ff0000|△9,993人}}||{{color|#ff0000|△0.73%}}{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |2008年||22,906人||31,479人||{{color|#ff0000|△8,573人}}||{{color|#ff0000|△0.67%}}{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |2009年||23,167人||29,453人||{{color|#ff0000|△6,286人}}||{{color|#ff0000||△0.48%}}{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-style="background-color:#fdd;"

| |

| − | |2010年||21,808人||26,907人||{{color|#ff0000|△5,099人}}||{{color|#ff0000|△0.37%}}{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-style="background-color:#ccff99;font-weight:bold"

| |

| − | |2011年||21,937人||25,393人||{{color|#ff0000|△3,456人}}||{{color|#ff0000|△0.26%}}

| |

| − | |}

| |

| − | {{Sub|2001年以降から転入、転出に県内移動者を含まない}}

| |

| − | | |

| − | {{Sub|転入超過率とは「県内への転入者」と「県外への転出者」の比率。マイナスは転出超過を表す}}

| |

| − | | |

| − | ==== 県外移動後の住所地(2008年) ====

| |

| − | ;青森県転出者総数 29,494名<ref>都道府県別転出者の主な移動後の住所地(平成20年) http://www.stat.go.jp/data/idou/2008np/ritsu/zuhyou/sankou2.xls</ref>

| |

| − | *東京 5308名 (18.0%)

| |

| − | *宮城 3539名 (12.0%)

| |

| − | *神奈川 3273名 (11.1%)

| |

| − | *埼玉 2271名 (7.7%)

| |

| − | *北海道 2241名 (7.6%)

| |

| − | | |

| − | ==== 年齢別県外転出入の状況 ====

| |

| − | [[ファイル:09aomoripopulation_e-e.png|thumb|right|300px|年齢別県外転出入の状況 青森県(2009年)]]

| |

| − | 青森県は若年層の人口流出が他の年齢層に比べ非常に多い。右の図に示すように、特に高校卒業の18歳、20歳、大学卒業後の22歳の転出が多く、転出超過が他の年齢層に比べ顕著である。[[青森県教育委員会]]の高校生を対象にした進路調査によると、大学進学者の64.8%、就職者の54.3%が県外へ転出する。また、本県の22歳の転出は2270人で、高校卒業時に次いで多い。青森県全体の転入超過率においても全国の中で最低であり、最も転出が多い県である。2005年から2008年までの転入から転出を引いた差は毎年平均で−9263人以上になる。

| |

| − | | |

| − | 若年層に限ると、毎年3月から4月にかけて高校卒業と同時に就職、進学などで約5600人の若者が県外へ流出している。2009年の20歳から24歳までの[[転出]]者7118人のうち60.7%は他県への就職を理由に、青森県を去っている。他の年齢層は転勤の理由が一番多い。

| |

| − | | |

| − | === 平均寿命・平均余命 ===

| |

| − | [[総務省統計局]]の[[社会生活統計指標]]2012によると、2005年の調査では、本県の[[平均寿命]]は、[[男性]]76.27歳(全国平均:78.56歳)、[[女性]]84.80歳(全国平均:85.52歳)で全国最下位となった。1995年の調査よりも男性で約1年、女性で2.2年[[寿命]]が延びた。また、2005年の[[市町村生命表]](全国の市町村別の平均寿命調査)によると、男性の平均寿命は全国の[[自治体]]の下位2位に[[板柳町]]75.2歳、3位:位[[鰺ヶ沢町]]75.2歳、4位:[[五所川原市]]75.5歳、6位:[[田舎館村]]75.6歳、7位:[[藤崎町]]75.6歳、8位:[[平川市]]75.6歳、9位:[[中泊町]]75.6歳の順となり、主に[[津軽地方]]の自治体が上位を独占した。女性では、下位2位に[[大鰐町]]83.1歳が入った。

| |

| − | | |

| − | 県の[[平均余命]]は、2005年の0歳、20歳、40歳、65歳、75歳の各年齢別で男女ともすべての順位が全国最下位になった<ref>http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001036793&cycode=0 総務省統計局 社会生活統計指標 -都道府県の指標-2012</ref><ref>http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk05/02.html 厚生労働省 都道府県別にみた平均余命</ref>。

| |

| − | {{Col-begin}}

| |

| − | {{Col-2}}

| |

| − | {|class="wikitable" style="text-align:right;font-size:smaller;"

| |

| − | |+青森県民の平均寿命

| |

| − | !西暦!!男性平均寿命!!女性平均寿命

| |

| − | |-

| |

| − | |1965年||65.32歳{{Sub|(全国47位)}}||71.77歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1970年||67.82歳{{Sub|(全国47位)}}||74.68歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1975年||69.69歳{{Sub|(全国47位)}}||76.50歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1980年||71.41歳{{Sub|(全国47位)}}||78.39歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1985年||73.05歳{{Sub|(全国47位)}}||79.90歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1990年||74.18歳{{Sub|(全国47位)}}||81.49歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |1995年||74.71歳{{Sub|(全国47位)}}||82.51歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |2000年||75.67歳{{Sub|(全国47位)}}||83.69歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |2005年||76.27歳{{Sub|(全国47位)}}||84.80歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |}

| |

| − | |width="50%"|

| |

| − | {|class="wikitable" style="text-align:right;font-size:smaller;"

| |

| − | |+青森県民の主な年齢の平均余命(2005年)

| |

| − | |-

| |

| − | ! !!男性の平均余命!!女性の平均余命

| |

| − | |-

| |

| − | |0歳||76.27歳{{Sub|(全国47位)}}||84.80歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |20歳||56.79歳{{Sub|(全国47位)}}||65.26歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |40歳||37.88歳{{Sub|(全国47位)}}||45.74歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |65歳||17.04歳{{Sub|(全国47位)}}||22.77歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |-

| |

| − | |75歳||10.39歳{{Sub|(全国47位)}}||14.45歳{{Sub|(全国47位)}}

| |

| − | |}

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 乳幼児・新生児 ===

| |

| − | ==== 死亡数 ====

| |

| − | *乳幼児死亡数:21人

| |

| − | *新生児死亡数:12人

| |

| − | *死産数:283胎(自然死産142 胎、人工死産141 胎)

| |

| − | **死産率:28.3<ref>平成 22 年青森県人口動態統計(確定数)の概況</ref>

| |

| − | *周産期死亡数:39件(妊娠満22週以後の死産30 胎、早期新生児死亡9人)

| |

| − | **周産期死亡率:4.0<ref>平成 22 年青森県人口動態統計(確定数)の概況</ref>

| |

| − | | |

| − | ==== 婚前妊娠率の割合 ====

| |

| − | *36.2%(2009年)単純割合(全国4位)

| |

| − | *32.4%(2009年)[[標準化]]後の割合(全国3位)<ref>[http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo06/dl/01.pdf 厚生労働省の『平成22年度 「出生に関する統計」の概況』p.34]</ref>

| |

| − | [[厚生労働省]]の『平成22年度 「出生に関する統計」の概況』(平成21年度人口動態統計特殊報告)によると、青森県における結婚期間が妊娠期間より短い出生数の摘出第一子出生に占める割合、婚前妊娠(俗に言う「[[できちゃった結婚]]」)の割合は、36.2%で、3人に1人に相当する。これは、全国平均25.3%を上回り、上位の[[沖縄県|沖縄]](42.4%)、[[佐賀県|佐賀]] (37.5%)、[[福島県|福島]] (36.7%) に次いで、全国で4番目に高い。下位は、[[東京都|東京]]、[[神奈川県|神奈川]] (19.5%)、[[京都府|京都]] (21.6%)、[[滋賀県|滋賀]] (21.7%)、[[愛知県|愛知]] (21.8%)、[[兵庫県|兵庫]] (22.5%)。

| |

| − | また、別の指標の「標準化後の割合」では、青森県は32.4%で上位3位<ref>[http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo06/syussyo3.html#02 厚生労働省 都道府県別にみた出生]</ref>。立教大学兼任講師の本川氏は、「できちゃった結婚は、南北の遠隔地である東北や九州・沖縄で多く、大都市圏ではむしろ少ないという傾向が認められる。」<ref>[http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7270.html 社会実情データ図録 都道府県別できちゃった結婚比率]</ref>としている。

| |

| − | | |

| − | === 婚姻数・離婚数 ===

| |

| − | [[ファイル:Number of marriage and divorce in Aomori prefecture 1935-2011.png|thumb|thumb|婚姻・離婚件数1935年-2011年]]

| |

| − | 婚姻数および離婚数は、2011年は婚姻5685組、離婚2460組だった。統計によると、婚姻数は記録が残っている1935年以降で最も少なくなった。婚姻数のピークは1940年の14487組で、戦後は、1955年の13205組が最大で以降減少を続け1985年に10000組みを割った。2000年には8138組の婚姻数があったが、2000年と2011年では2453組少なく、30.1%減少した。離婚数は、1970年に2000組、2000年以降3000組を超え、2003年の3645組をピークに減少している。2011年の離婚数はピーク時に比べ1185組少なく、率にして32%減少した。

| |

| − | | |

| − | === 生活保護世帯 ===

| |

| − | [[ファイル:Number of Provisions of the Public Assistance Aomori Prefecture 1997-2010.png|thumb|青森県生活保護世帯の推移 1997-2010]]

| |

| − | 青森県の[[生活保護]]世帯数は、1997年は11467世帯で以降増加が続き、2005年には17120世帯で最大になった。その後、2006年から2007年までは保護世帯が減少し、07年に13288世帯になったものの、再び増加に転じ、2010年に15521世帯になった。保護率は、人口1000人あたり1997年は10.9に対し、2010年では19に増加した。保護率は全国平均に比べ高い値で推移している。

| |

| − | | |

| − | === 市町村の人口統計 ===

| |

| − | 2010年の国勢調査によると、青森県の人口は2005年に比べ63,300人減、人口増加率は-4.4%で減少し、95%の自治体で人口が減少した。市部では2005年の人口1,096,028人に対し2010年に人口1,054,602人になり、−41,426人、増加率は−3.8%。郡部では、2005年、340,629人に対し、2010年に318,737人になり、−21,892人、増加率は-6.4%。人口減少率の高い順に[[今別町]]−15.7%、[[佐井村]]−14.8%、[[外ヶ浜町]]−13.7%、[[深浦町]]−11.2%、[[田子町]]−10.3%、[[中泊町]]−10.2%。人口が増加した自治体は、[[大間町]]2.1%増、[[おいらせ町]]0.2%増のみだった。

| |

| − | [[ファイル:Growth rate map of municipalities of Aomori prefecture, Japan.svg|thumb|350px|青森県の地方自治体の人口増加率分布図。2005年度と2010年度国勢調査から算出した。

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | 増加

| |

| − | {{Legend|#CCFFAA|0.0 - 2.5 %}}

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | 減少

| |

| − | {{Legend|#FFAAAA|0.0 - 2.5 %}}

| |

| − | {{Legend|#FF5555|2.5 - 5.0 %}}

| |

| − | {{Legend|#FF0000|5.0 - 7.5 %}}

| |

| − | {{Legend|#AA0000|7.5 - 10.0 %}}

| |

| − | {{Legend|#550000|10.0 % 以上}}

| |

| − | {{Multicol-end}}]]

| |

| − | {|class="wikitable sortable" style="text-align:right;font-size:90%;"

| |

| − | |+ 国勢調査結果に基づく青森県各市町村の人口

| |

| − | ! !!市町村!!2010年(人)!!2005年(人)!!増減人口(人)!!増減率(%)

| |

| − | |-

| |

| − | !1

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''青森市'''||299,520||311,386||−11,866||{{Color|red|−3.8}}

| |

| − | |-

| |

| − | !2

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''弘前市'''||183,473||189,043||−5,570||{{Color|red|-2.9}}

| |

| − | |-

| |

| − | !3

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''八戸市'''||237,615||244,700||−7,085||{{Color|red|−2.9}}

| |

| − | |-

| |

| − | !4

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''黒石市'''||36,132||38,455||−2,323||{{Color|red|−6.0}}

| |

| − | |-

| |

| − | !5

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''五所川原市'''||58,421||62,181||−3,760||{{Color|red|−6.0}}

| |

| − | |-

| |

| − | !6

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''十和田市'''||66,110||68,359||−2,249||{{Color|red|−3.3}}

| |

| − | |-

| |

| − | !7

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''三沢市'''||41,258||42,425||−1,167||{{Color|red|−2.8}}

| |

| − | |-

| |

| − | !8

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''むつ市'''||61,066||64,052||−2,986||{{Color|red|−4.7}}

| |

| − | |-

| |

| − | !9

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''つがる市'''||37,243||40,091||−2,848||{{Color|red|−7.1}}

| |

| − | |-

| |

| − | !10

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''平川市'''||33,764||35,336||−1,572||{{Color|red|−4.4}}

| |

| − | |-

| |

| − | !11

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''平内町'''||12,361||13,483||−1,122||{{Color|red|−8.3}}

| |

| − | |-

| |

| − | !12

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''今別町'''||3,217||3,816||−599||'''{{Color|red|−15.7}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !13

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''蓬田村'''||3,271||3,405||−134||{{Color|red|−3.9}}

| |

| − | |-

| |

| − | !14

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''外ヶ浜町'''||11,449||12,662||−1,126||'''{{Color|red|−13.7}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !15

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''鰺ヶ沢町'''||11,449||12,662||−1,213||{{Color|red|−9.6}}

| |

| − | |-

| |

| − | !16

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''深浦町'''||9,691||10,910||−1,219||'''{{Color|red|−11.2}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !17

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''西目屋村'''||1,594||1,597||−3||{{Color|red|−0.2}}

| |

| − | |-

| |

| − | !18

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''藤崎町'''||16,021||16,617||−596||{{Color|red|−3.6}}

| |

| − | |-

| |

| − | !19

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''大鰐町'''||10,978||11,921||−943||{{Color|red|−7.9}}

| |

| − | |-

| |

| − | !20

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''田舎館村'''||8,153||8,541||−388||{{Color|red|−4.5}}

| |

| − | |-

| |

| − | !21

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''板柳町'''||15,227||16,222||−995||{{Color|red|−6.1}}

| |

| − | |-

| |

| − | !22

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''鶴田町'''||14,270||15,218||−948||{{Color|red|−6.2}}

| |

| − | |-

| |

| − | !23

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''中泊町'''||12,743||14,184||−1,441||'''{{Color|red|−10.2}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !24

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''野辺地町'''||14,314||15,218||−904||{{Color|red|−5.9}}

| |

| − | |-

| |

| − | !25

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''七戸町'''||16,759||18,471||−1,712||{{Color|red|−9.3}}

| |

| − | |-

| |

| − | !26

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''六戸町'''||10,241||10,430||−189||{{Color|red|−1.8}}

| |

| − | |-

| |

| − | !27

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''横浜町'''||4,881||5,097||−216||{{Color|red|−4.2}}

| |

| − | |-

| |

| − | !28

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''東北町'''||19,106||20,016||−910||{{Color|red|−4.5}}

| |

| − | |-

| |

| − | !29

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''六ヶ所村'''||11,095||11,401||−306||{{Color|red|−2.7}}

| |

| − | |-

| |

| − | !30

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''おいらせ町'''||24,211||24,172||+39||'''{{Color|green|+0.2}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !31

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''大間町'''||6,340||6,212||+128||'''{{Color|green|+2.1}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !32

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''東通村'''||7,252||8,042||−790||{{Color|red|−9.8}}

| |

| − | |-

| |

| − | !33

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''風間浦村'''||2,463||2,603||−140||{{Color|red|−5.4}}

| |

| − | |-

| |

| − | !34

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''佐井村'''||2,422||2,843||−421||'''{{Color|red|−14.8}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !35

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''三戸町'''||11,299||12,261||−962||{{Color|red|−7.8}}

| |

| − | |-

| |

| − | !36

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''五戸町'''||18,712||20,138||−1,426||{{Color|red|−7.1}}

| |

| − | |-

| |

| − | !37

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''田子町'''||6,175||6,883||−708||'''{{Color|red|−10.3}}'''

| |

| − | |-

| |

| − | !38

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''南部町'''||19,853||21,552||−1,699||{{Color|red|−7.9}}

| |

| − | |-

| |

| − | !39

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''階上町'''||14,699||15,356||−657||{{Color|red|−4.3}}

| |

| − | |-

| |

| − | !40

| |

| − | |style="text-align:center;"|'''新郷村'''||2,851||3,143||−292||{{Color|red|−9.3}}

| |

| − | |-

| |

| − | !-||'''青森県'''||1,373,339||1,436,657||−63,318||−4.4

| |

| − | |}

| |

| − | {{-}}

| |

| − | | |

| − | == 政治・行政 ==

| |

| − | === 国政 ===

| |

| − | {{Main|衆議院小選挙区一覧#青森県|青森県選挙区}}

| |

| − | [[衆議院]]の[[小選挙区]]が3。[[参議院]]では、全県で1区を構成。

| |

| − | * 衆議院([[2017年]](平成29年)改選)

| |

| − | ** [[青森県第1区]]:[[津島淳]]([[自由民主党 (日本)|自民]])

| |

| − | ** [[青森県第2区]]:[[大島理森]](自民)

| |

| − | ** [[青森県第3区]]:[[木村次郎]](自民)

| |

| − | * 参議院(定数2)

| |

| − | ** [[2013年]](平成25年)改選:[[滝沢求]](自民)

| |

| − | ** [[2016年]](平成28年)改選:[[田名部匡代]]([[国民民主党 (日本 2018-)|国民]])

| |

| − | | |

| − | === 県政 ===

| |

| − | {{Main|青森県知事一覧|青森県庁|青森県議会}}

| |

| − | *[[都道府県知事|知事]]:[[三村申吾]](みむら しんご、3期目)

| |

| − | | |

| − | === 財政 ===

| |

| − | 非常に厳しい状態であったが、近年は取り組みの成果もあり改善傾向にある。

| |

| − | ;平成19年度

| |

| − | *[[財政力指数]] 0.31

| |

| − | **IIIグループ(財政力指数0.3以上、0.4未満)11自治体中8位

| |

| − | ;平成18年度

| |

| − | *財政力指数 0.29

| |

| − | **IVグループ(財政力指数0.3未満)10自治体中1位

| |

| − | ;平成17年度

| |

| − | *財政力指数 0.27

| |

| − | **IVグループ(財政力指数0.3未満)14自治体中5位

| |

| − | ;平成16年度

| |

| − | *財政力指数 0.26

| |

| − | **IVグループ(財政力指数0.3未満)15自治体中5位

| |

| − | | |

| − | === 姉妹地域・提携地域 ===

| |

| − | *{{BRA}} [[サンタカタリーナ州|サンタ・カタリーナ]]

| |

| − | **産業経済・科学技術・文化教育等の交流

| |

| − | **[[1980年]](昭和55年)[[10月23日]]提携

| |

| − | *{{RUS}}[[ハバロフスク地方]]

| |

| − | **産業経済・科学技術・文化教育等の交流

| |

| − | **[[1992年]](平成4年)[[8月27日]]提携

| |

| − | *{{USA}}[[メイン州|メーン州]]

| |

| − | **産業経済・科学技術・文化・芸術・スポーツ等の交流

| |

| − | **[[1994年]](平成6年)[[5月25日]]提携

| |

| − | *{{ITA}}[[リグーリア州]]

| |

| − | **産業・文化芸術・教育等の交流

| |

| − | **[[2002年]](平成14年)[[5月7日]]提携

| |

| − | | |

| − | === 軍事 ===

| |

| − | 青森県は本州最北端の地であり、重要な防衛拠点であるため日米の軍事施設が集中している。中でも[[津軽海峡]]は軍事上『チョークポイント』と呼ばれ、[[国際海峡]]に指定されている最重要海域の一つである。津軽海峡は、[[国際海峡]](特定海域)、すなわち[[公海]]であるため、他国の[[核兵器]]を搭載した[[潜水艦]]や[[軍艦]]の航行、および、津軽海峡上空の[[軍用機]]の通過が可能である。そのため、突発的な戦闘に対する[[専守防衛]]には、津軽海峡に面した警備所と、近接する後方基地が必要であり、青森県には海上自衛隊の拠点が置かれている。県内には、陸・海・空自衛隊が配備され、アメリカ空軍も駐留するなど重要な防衛拠点として、青森県をはじめとして北日本全般の防衛を担っている。なお、同一都道府県内に陸海空三自衛隊の将が駐在しているのは、東京都を除くと青森県だけである。(陸将:[[第9師団 (陸上自衛隊)|第9師団]]長、海将:[[大湊地方総監]]、空将:[[北部航空方面隊]]司令官)

| |

| − | *[[陸上自衛隊]]は、[[普通科連隊]]などが青森市、弘前市にヘリコプター部隊が八戸市に駐屯地している。

| |

| − | *[[海上自衛隊]]は、[[大湊地方総監部]]、[[大湊航空基地]]が[[むつ市]]に、[[八戸航空基地]]が[[八戸市]]にある。

| |

| − | *[[航空自衛隊]]は、[[三沢基地]]が[[三沢市]]にあり[[アメリカ空軍]]と共同使用しているほか、むつ市、車力に[[レーダーサイト]]を設置している。

| |

| − | また各地に実弾演習場、射爆場、[[猿ヶ森砂丘]]の試験所などの広大な軍事演習場、実験場が置かれている。

| |

| − | | |

| − | また、戦後の[[冷戦]]時代には[[仮想敵国]]の[[ソビエト連邦|ソ連]]が[[実効支配]]する[[樺太|サハリン]]や[[北方地域|北方四島]]と近接する北海道に陸上自衛隊の主力拠点が置かれたが、航空基地攻撃に遭わない程度離れた三沢市には[[支援戦闘機]]の基地が置かれた。

| |

| − | | |

| − | このような背景から、海・空においては北海道を含めた領域の拠点が青森県に置かれている。

| |

| − | | |

| − | 陸に関しては、北海道が奪取された場合を考えての基地配備となっており、[[本州]]防衛のための前線基地とされている。そのため、[[方面総監部]](上位の司令部)は、後方の[[仙台市|仙台]]に置かれている。

| |

| − | | |

| − | なお、[[海上保安庁]]による沿岸警備に関しては[[宮城県]]の[[塩竈市]]にある[[第二管区海上保安本部]]の管轄となっている。

| |

| − | | |

| − | ==== 自衛隊 ====

| |

| − | ;[[陸上自衛隊]]([[東北方面隊]]・[[第9師団 (陸上自衛隊)|第9師団]])

| |

| − | *[[北東北]]3県に駐屯。方面隊(全国5区分)の総監部は[[仙台駐屯地|仙台]](仙台市)

| |

| − | *駐屯地 : [[青森駐屯地|青森]](師団司令部)、[[弘前駐屯地|弘前]]、[[八戸駐屯地|八戸]]、岩手([[滝沢市]])、秋田

| |

| − | ;[[海上自衛隊]]([[大湊地方隊]])

| |

| − | *津軽海峡・[[宗谷海峡]]と青森県以北の沿岸海域を警備。[[地方隊]](全国5区分)の総監部が[[大湊基地|大湊]]([[むつ市]])

| |

| − | *[[大湊基地]](地方総監部)、函館基地隊、稚内基地分遣隊、余市防備隊、竜飛警備所、松前警備所

| |

| − | 北方領土などの問題でロシアからの攻撃があった場合、八戸基地に対策司令本部が置かれることになっている。

| |

| − | ;海上自衛隊([[第2航空群]])

| |

| − | *日本最北端に位置する固定翼機の離着陸可能な海上自衛隊航空基地。航空群(全国7個)が配属する[[航空集団]]の司令部は[[厚木海軍飛行場|厚木]](綾瀬市)

| |

| − | *[[八戸航空基地]](航空群司令部・第2航空隊)

| |

| − | ;[[航空自衛隊]]([[北部航空方面隊]])

| |

| − | *北海道および北東北3県を警備。方面隊(全国4区分)の司令部が[[三沢飛行場|三沢]]([[三沢市]])。

| |

| − | *[[三沢飛行場|三沢基地]](方面隊司令部・[[第3航空団]]・[[第6高射群]])、千歳基地(第2航空団・第3高射群)。[[レーダーサイト|分屯地]](稚内・網走・根室・襟裳・当別・奥尻島・長沼・八雲・[[大湊分屯基地|大湊]]・[[東北町分屯基地|東北町]]・[[車力分屯基地|車力]]・山田・加茂・秋田)

| |

| − | | |

| − | ==== 在日米軍 ====

| |

| − | ;[[第5空軍 (アメリカ軍)|第5空軍]]第35戦闘航空団:[[三沢飛行場]]に駐屯

| |

| − | | |

| − | ==== 軍事史 ====

| |

| − | *1871年9月 [[東北鎮台]]隷下[[歩兵第5連隊]]、青森に駐屯

| |

| − | *1896年 [[第8師団 (日本軍)|第8師団]]、弘前に駐屯

| |

| − | *1899年8月 大湊水雷団創設

| |

| − | *1902年1月 歩兵第5連隊第2大隊、[[八甲田雪中行軍遭難事件|八甲田山雪中遭難]]

| |

| − | *1902年11月 [[大湊警備府|大湊要港部]]が設置

| |

| − | *1905年 第8師団[[日露戦争]]に従軍、[[黒溝台会戦]]で死傷6300人

| |

| − | *1922年6月13日 第8師団[[シベリア出兵]]

| |

| − | *1941年11月 大湊要港部、警備府へ昇格

| |

| − | *1945年7月 [[青森大空襲|青森]]、八戸、三沢、[[大湊空襲|大湊]]など空襲、[[青函連絡船]]7隻沈没、青森市での死傷者1769名

| |

| − | *1945年9月 [[第7艦隊 (アメリカ軍)|米第七艦隊]]、大湊に入港(8日)。米陸軍、旧日本海軍三沢飛行場を接収して[[三沢飛行場|三沢基地]]に。

| |

| − | *1953年9月 [[大湊地方隊|保安庁警備隊大湊地方隊]]が編成

| |

| − | *1956年12月 陸上自衛隊第9混成団が編成(1962年8月[[第9師団 (陸上自衛隊)|第9師団]]に改編)

| |

| − | *1957年 海上自衛隊大湊地方隊八戸航空隊が編成(1961年[[第2航空群]]に改編)

| |

| − | *1958年8月 三沢に[[北部航空方面隊|航空自衛隊北部航空方面隊]]が編成

| |

| − | *1985年2月 米空軍三沢基地への[[F-16 (戦闘機)|F-16]]戦闘機配置が開始

| |

| − | *1997年7月 第9師団[[第5普通科連隊]]のレンジャー訓練中、[[八甲田山]]中で[[火山ガス#日本国内における主な被害|二酸化炭素ガス中毒事故]]

| |

| − | *2002年6月 大湊基地の護衛艦「[[せとぎり (護衛艦)|せとぎり]]」が[[自衛隊インド洋派遣|インド洋派遣]]([[テロ対策特別措置法]])

| |

| − | *2002年9月 第9師団が[[自衛隊東ティモール派遣|東ティモール派遣]]([[国際連合平和維持活動|国連平和維持活動]])

| |

| − | *2003年8月 第9師団が[[自衛隊ゴラン高原派遣|ゴラン高原派遣]](国連平和維持活動)

| |

| − | *2004年8月 第9師団が[[自衛隊イラク派遣|イラク派遣]]([[イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法|イラク特措法]])

| |

| − | *2006年5月 大湊基地で[[1号型ミサイル艇#誤射事件|ミサイル艇誤射事件]]

| |

| − | *2006年6月 [[車力分屯基地|航空自衛隊車力分屯基地]]に[[THAADミサイル|米軍Xバンド・レーダー・システム]]を配備

| |

| − | *2009年10月 大湊基地の護衛艦「[[はまぎり (護衛艦)|はまぎり]]」が[[ソマリア沖海賊の対策部隊派遣|アフリカ・ソマリア沖派遣]]([[海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律|海賊対処法]])

| |

| − | *2010年2月 第9師団が[[ソマリア沖海賊の対策部隊派遣|ジブチ(ソマリア沖)派遣]] (海賊対処法)

| |

| − | *2010年2月 第2航空群が[[ソマリア沖海賊の対策部隊派遣|ソマリア沖派遣]](海賊対処法)

| |

| − | *2010年8月 第9師団が[[自衛隊ハイチ国際緊急援助活動|ハイチ派遣]]([[国際緊急援助隊]])

| |

| − | | |

| − | == 経済・産業 ==

| |

| − | 青森県は製造などに関わる第二次産業は弱く求人倍率や県民所得は低迷し、県の人口減少率は高いという問題を抱えている。むつ小川原計画やクリスタルパレイ構想など工業県に脱皮するための取り組みを行ってきたがいずれも失敗に終わっており、いまでも農業漁業といった第一次産業が主力となっている。

| |

| − | ;[[県民経済計算|県内総生産]]

| |

| − | :青森県の県内総生産(名目)は4兆6238億8600万円で、全国第28位(2006年度)。[[オマーン]]の国内総生産と同程度<ref>[http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/toukei.html#kenmin 国民経済計算]</ref>。産業別生産額とその構成比は、[[第一次産業]]が2039億7900万円 (4.2%)、[[第二次産業]]が1兆1308億4800万円 (23.5%)、[[第三次産業]]が3兆4703億6100万円 (72.2%) となっている。全国に比べ、農林水産業の比率が高く、製造業の比率が低い。

| |

| − | ;県民所得

| |

| − | :県民所得は3兆4752億円。一人当たり県民所得は244万3000円で、全国第37位(2006年度)。

| |

| − | ;就業者数

| |

| − | [[ファイル:Labor power of Aomori prefecture.png|thumb|right|300px|青森県労働状態(国勢調査)]]

| |

| − | :就業者数は68万5401人(2005年国勢調査)。産業別就業者数とその構成比は、第一次産業が9万5725人 (14.0%) 、第二次産業が14万6847人 (21.4%) 、第三次産業(分類不能を含む)が44万2829人 (64.6%) となっている。第一次産業就業者比率は全国で最も高い。

| |

| − | | |

| − | === 農業 ===

| |

| − | 青森県の農業生産地は日本国内有数の生産高である。平成18年(2006年)農林水産統計によると、農業産出額は2,885億円。食料自給率は118%(カロリーベース:概算値)であり、北海道や岩手県、秋田県、山形県などと共に、自給率 100% を超える数少ない県の一つである。津軽平野、南部平野と、山岳に富んだ地形であり、地域によって気候が大きく異なっているため、地域特性にあった農業が営まれている。野菜生産額全体では、平成15年全国で14位。東北では10年連続第1位。

| |

| − | *[[リンゴ]]生産日本一([[弘前]]) - 青森県はリンゴの生産地であり、日本産リンゴの約半数が青森県産である。品種は[[ふじ (リンゴ)|ふじ]]が有名。ふじは育成地である[[藤崎町]]のふじを取って名付けられた。糖度は 14 - 16%。室温では4か月、冷蔵では7か月保存可能。リンゴ栽培は生産量日本一の[[弘前市]]を中心とする津軽地方で盛んだが、[[三戸郡]]・[[上北郡]]を中心とした[[南部地方 (青森県)|南部地方]]でも行われている。最大の輸出対象国である台湾は輸出リンゴの9割を消費する<ref>[http://mainichi.jp/life/food/nouandsyoku/archive/news/2011/10/20111015ddlk02020012000c.html リンゴ:輸出商戦熱く 県協会が台湾バイヤーを招待、安全訴え /青森]</ref><ref>[http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/ringo-data04.html データで見るりんご:輸出入]</ref><ref>[http://mainichi.jp/articles/20160904/k00/00e/040/153000c 青森県 農水産物輸出額が過去最高 リンゴがアジアで人気]</ref>。

| |

| − | *三戸・[[下北地方]]は古くからの馬産地であり、現在でも[[競走馬]]の生産頭数は北海道に次いで多い

| |

| − | *[[ニンニク]]生産日本一([[十和田市]])

| |

| − | *[[クロスグリ|カシス]]生産日本一([[青森市]]) - 国産カシスの約9割が青森産である

| |